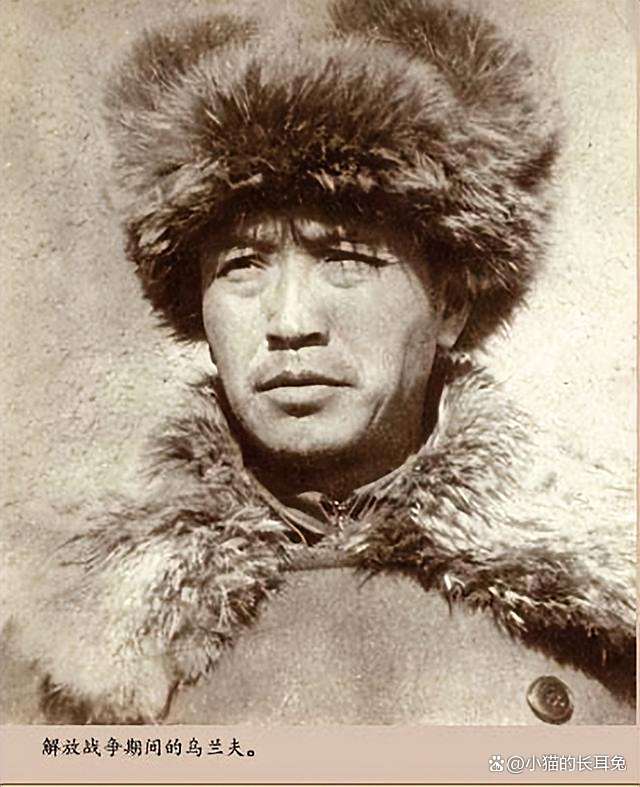

1955年授衔时,志愿军军长回村种地不予授衔,朱老总大怒,不能没他。在经过多轮评定之后,由总干部部拟定的授衔名单新鲜出炉。

将军的女儿肖娜娜,在儿时也时常会想,父亲的身上是否埋藏着太多不为人知的往事,他的背影,那般孤独,却透着一种不屈的力量。

对她来说,父亲更是一个活生生的父亲,当初,新中国首次的军衔授予仪式正如火如荼地进行着,然而,在这场盛大的典礼上,有一位英雄却并未出席,那个人就是肖新槐,一位经历过长征、抗战、朝鲜战场洗礼的铁血战将。

授衔名单呈到朱德元帅面前时,他随即拍案而起,将领们愕然,他们才意识到这位纵横四个历史时期的英雄,不知在何处,此时的肖新槐,正在湖南攸县的稻田里弯腰插秧,满腿蚂蝗,依旧在田间劳作。

肖新槐生于1907年1月7日,湖南一个贫困农民家庭,从小便肩负起繁重的农田劳动,目睹了社会的贫富差距和旧社会的种种,使得年轻的肖新槐早早萌生了为贫苦百姓伸张正义的决心。

他从小便有着“为穷人讨回公道”的信念,这种信念深深扎根于他的心中,1927年,年仅20岁的肖新槐,响应了湘南起义的号召,不久后,就开始了他漫长的革命生涯,一路充满了鲜血与牺牲,尤其是在长征途中,他带领的红九军团为突破敌人封锁线,忍受了巨大的艰难与困苦。

然而,肖新槐从未有过丝毫后悔的情绪,反而更加坚定了他为百姓谋求幸福的信念,肖新槐的名字,始终与战斗与牺牲联系在一起。

从长征到抗日战争,再到朝鲜战场,肖新槐用自己的行动谱写了一部英雄传奇,1934年,红九军团在湘江战役中,肖新槐作为团长,为了保护整个部队,他几乎用命守住了阵地。

敌人步步逼近,阵地岌岌可危,而肖新槐却毫不动摇地指挥战斗,直到后援赶到,整个部队才得以撤离,肖新槐那一刻的决绝,成就了他“铁流”般的军魂,成为了部队里的传奇。

抗日战争时期,肖新槐带领部队深入敌后,打击日军的后勤补给线,在1940年的娘子关战役中,肖新槐亲自指挥了对日军装甲列车的打击行动。

敌人凭借强大的装备一度占据上风,但肖新槐凭借着精准的判断和冷静的思考,成功带领战士们摧毁了日军的装甲列车,扭转了战局,正是在这样的战斗中,肖新槐的指挥才能和果敢决策展现得淋漓尽致。

1951年,长津湖战役中,面对美军的猛烈进攻和极寒天气,肖新槐带领部队坚守阵地,忍受严寒和缺乏装备的困境,仍不曾后退一步。

即便身体已接近极限,他依然坚守在战斗第一线,直到最后胜利的曙光出现,正如当时的报道,“这位身经百战的将军,已经是战士们心中的神话。” 肖新槐的英雄气概不仅体现在战场上的决绝,更体现在他对战友的无私奉献上,许多战斗中的亲历者回忆,肖新槐常常将最好的装备和食物留给最需要的战士,自己则总是处在最危险的位置。

1953年,停战协议签署后,肖新槐的身体状况日益恶化,即便是被伤病折磨得几乎无法动弹,肖新槐也始终没有放弃自己的职责,他的每一个决策都始终把战士的生命和部队的胜利放在首位。

这一切,似乎都在体现着肖新槐那颗始终不曾变的心——他始终牢记自己投身革命的初心,那就是为百姓谋幸福,为国家争光荣,在他的一生中,战场是他的舞台,而为百姓谋福祉是他心中的唯一目标。 1955年这件事,他依旧没有感到一丝生气,最终,朱德元帅和其他领导人决定,将肖新槐的名字列入正式名单,授予他中将军衔。

肖新槐在这一刻的态度依旧低调,他并没有为这个象征性的勋章而欣喜,反而更关注的是如何带领部队,如何为人民继续奉献。 对于他而言,最重要的是每一位百姓的安稳生活和每一片土地的耕耘,尽管在外界看来,这似乎是一种冷淡,但对于了解肖新槐的人来说,这正是他不变的本色——低调、朴实、坚韧。

1955年,肖新槐的名字最终在怀仁堂里得到了应有的荣誉,尽管他并没有在场接受授衔仪式,但他早已回到了自己热爱的土地上——湖南攸县的稻田里。

在那里,他穿着简单的农服,低头插秧,身体上满是泥土和蚂蝗,却依然面带微笑,享受着最平凡的日子,“粒粒饱满在灌浆,勋章再亮不养人。”

这是肖新槐在稻田里教青年选种时说的话,对于他而言,真正的荣耀并非来自于华丽的场合,而是来自于默默奉献的岁月,那些为百姓谋求幸福的平凡日子。 肖新槐的传奇,他的一生,既充满了战斗的硝烟,也洋溢着农田的宁静,无论是在战场上拼搏,还是在田间劳作,他始终未曾改变的是他那颗赤诚的心——为国家、为百姓,永不言弃。

肖新槐最终于1980年逝世,但他的精神和故事,却永远铭刻在人们心中,他所传递的信念,不仅仅是铁血的英雄主义,更是那种默默奉献、不求回报的崇高品质。