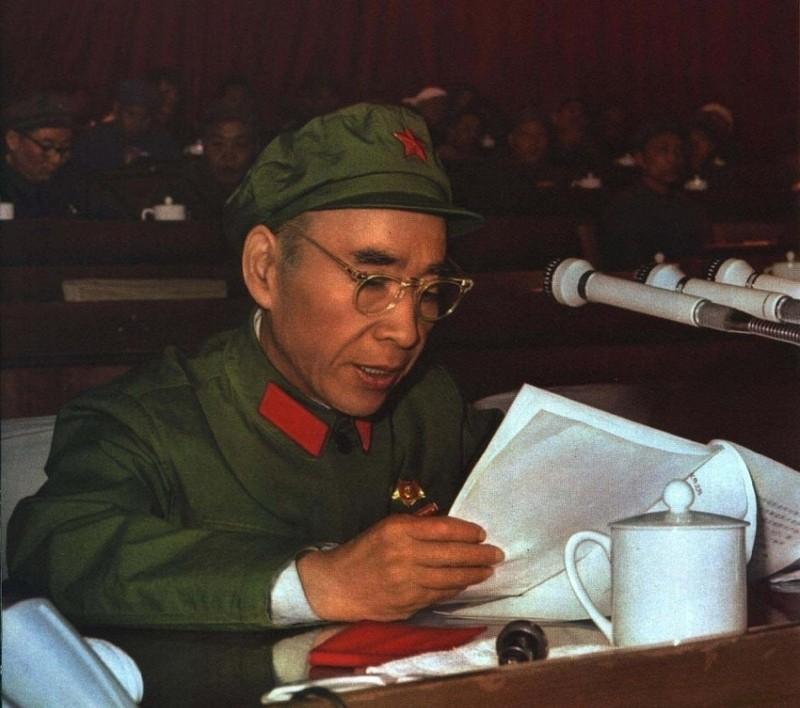

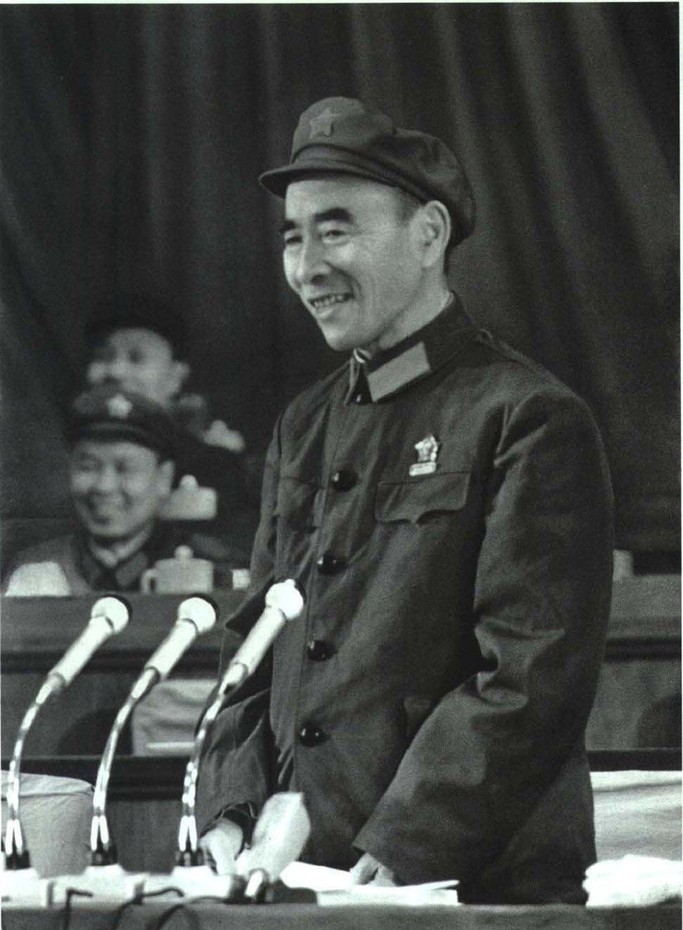

许多开国将帅对林彪性格的描述几乎是众口一词:孤僻、深沉、报复心强、不苟言笑、城府颇深,这成为林彪比较鲜明的性格特征。朱德说:“林彪工于心计,整人不择手段。”确实一语中的。 一个战功赫赫的元帅,为何会被众多开国将帅如此评价?当朱德用”工于心计,整人不择手段”八个字概括林彪时,这背后究竟隐藏着怎样的人性真相?从井冈山的红军团长到权倾一时的接班人,再到温都尔汗的悲剧结局,林彪的性格缺陷如何一步步将他推向深渊? 在中国现代史上,很少有人像林彪这样充满争议。他1907年出生于湖北黄冈,1925年考入黄埔军校第四期,1927年参加南昌起义,随后转战井冈山,先后担任红四军军长、红一军团军团长等职。从一个普通农家子弟到中华人民共和国元帅,林彪的军事才能毋庸置疑,但他的性格特征却让同僚们印象深刻。 朱德之孙朱和平在著作中记录了爷爷对林彪的看法:生性孤僻,工于心计;善于窥测政治方向,又善于伪装;整人不择手段。萧克上将也认为林彪”有军事指挥才能,同时也感到他有两个缺点,一是过分自尊,二是不大容人,性格上偏于沉默寡言,城府很深”。 这些评价绝非空穴来风。在井冈山时期,年仅二十一岁的林彪就表现出了与众不同的性格特点。他不苟言笑,很少与人交流,总是独自思考军事问题。这种沉默寡言的性格在战场上或许是优点,但在人际关系中却显得格格不入。 东北时期的经历更是暴露了林彪记仇报复的本性。当时彭真为东北局书记,林彪为副书记。两人在工作上产生分歧时,副总司令吕正操和组织部长林枫支持了彭真的观点。这件事在林彪心中埋下了仇恨的种子。二十年后,当林彪权势日盛时,他编造出”桃园三结义”的罪名,指控彭真、吕正操、林枫是”东北叛党集团”,进行残酷报复。 萧克上将的遭遇同样说明了林彪的睚眦必报。1950年,萧克在中南局会议上赞同中央关于把工作重心转向城市的指示,这与林彪的观点不符。林彪表面不动声色,暗地里却记恨在心。八年后的反”教条主义”运动中,林彪抓住机会对萧克进行了无情打击,迫使这位开国上将离开了军队领导岗位。 更令人发指的是林彪对医生傅连暲的报复。朝鲜战争前,林彪以身体不好为由拒绝出征,中央派傅连暲为他诊治。这位医德高尚的医生实事求是地向中央汇报林彪身体基本正常,没有大问题。这一次如实的诊断让林彪怀恨在心二十一年。1968年,傅连暲被打得肋骨断裂,惨死狱中。 林彪的报复心不仅体现在对个人的迫害上,更表现在他对权力的极度渴望和对异己的残酷打击。他善于窥测政治方向,看风使舵,又善于伪装,讲假话,所以骗得了信任。他好耍手腕,整人不择手段,发展成阴谋家、野心家不是偶然的。 罗瑞卿的悲剧就是林彪城府深沉的典型例子。罗瑞卿本是林彪的部属,但因为经常向贺龙汇报工作,被林彪视为背叛。林彪对罗瑞卿进行了长达六年的”观察”,积累证据,最终给予致命一击。这种长期的隐忍和算计,充分说明了林彪性格中阴暗的一面。 邓华上将的遭遇更显示了林彪气量狭小的特点。这位足智多谋的将军仅仅因为在朝鲜战争回国述职时急于赶路,简短汇报后便匆忙告辞,就被林彪记恨在心。从此邓华失宠,1959年后被迫脱下军装。 林彪的这些行为模式有着惊人的一致性:表面沉默寡言,内心却在精心计算;看似不动声色,实则睚眦必报;选择时机恰当,出手力度精准。他把军事指挥的谋略运用到了人际斗争中,成为了政治斗争中的”常胜政客”。 1971年9月13日,林彪及其一家人乘机坠死在蒙古的温都尔汗。这一摔,摔出了一个林彪人生的历史分界线:此前,林彪是党章中白纸黑字的”亲密战友和接班人”;此后,成为”叛党叛国”的人。 这个结局并非偶然。林彪性格中的孤僻、深沉、报复心强等特征,注定了他无法与人真诚合作,无法建立持久的信任关系。他的工于心计和整人手段,虽然在一时一地能够得逞,但最终却将自己推向了绝路。 被誉为”天才战术家”的林彪没有明白一个道理:权术可以得逞一时,但终究无法战胜人心和历史。他在政治斗争中表现出的种种阴暗面,恰恰成为了他人生悲剧的根源。这位曾经战功赫赫的元帅,因为性格中的缺陷和对权力的极度渴望,走上了叛逃的不归路,仓皇出逃,埋骨异域。 历史是最好的老师,人性的弱点往往比任何教科书都更发人深省。林彪的悲剧告诉我们,再高的地位、再大的权力,都无法掩盖性格中的阴暗面。朱德的那句”工于心计,整人不择手段”,不仅是对林彪的准确评价,更是对所有人的警醒。你觉得性格缺陷对一个人的命运影响有多大?

将臣称雄天下

一派胡言,胡说八道

木头

胡说八道

用户10xxx87

窃贼,林彪。

蓦然回首

看过一些开国蒋帅评价林元帅的材料,确实如此。

江东曹氏

胡说八道,1945年彭真为东北局为书记时,林彪根本不在东北。1946年林彪到东北后直接就是东北局书记,彭真等为副书记。林从没做过副书记。

用户10xxx95

扯犊子