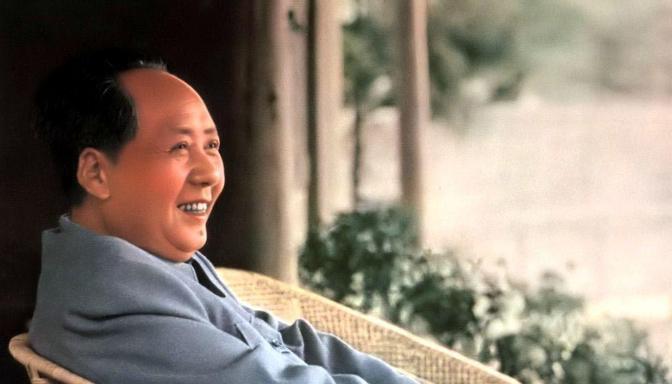

1976年,毛主席逝世前,曾叮嘱女儿李讷:你以后一定要去见徐龙才一面,但直到20年后,李讷才找到徐龙才!

1976年9月9日,毛泽东主席与世长辞,在生命最后时刻,他给女儿李讷留下一个特殊嘱托:“你以后一定要去见徐龙才一面。”这个看似简单的交代,却让李讷苦苦追寻了整整二十年。

那个年代没有互联网,找人如同大海捞针,李讷只能靠着零星线索,在泛黄的档案堆里翻找,1958年的住址记录是唯一线索,可当李讷按图索骥找过去时,早已人去楼空。

徐龙才这个名字,在历史长河中几乎没留下痕迹,公开资料显示,他年轻时曾在中央警卫团工作,负责过毛主席的安保任务,这种特殊身份本该让他备受关注,可他却选择彻底隐入尘烟。

当李讷在北京四处打听时,徐龙才早已回到老家,在东洞庭湖畔的村子里过着最普通的生活。

村民们只知道新搬来的老徐头勤快本分,每天不是侍弄菜地就是打扫村道,谁也不知道这个沉默寡言的老人,曾经站在时代旋涡的中心。

按照常理,与领袖有过密切接触的人,多少会留下些回忆录或口述历史,徐龙才却像刻意抹去所有痕迹,连政府发放的退休金都只领取最基本标准。

有村民回忆,老徐家墙上连张照片都没有,更别说奖状勋章,反常的沉默,反而让这段往事更显神秘。

直到1996年,李讷才通过民政系统辗转找到徐龙才,见面那天下着细雨,76岁的徐龙才正在菜园里摘茄子。

当李讷说出父亲名字时,老人手里的竹篮惊的掉在地上,这段跨越二十年的寻人之旅,最终在东洞庭湖边的农家小院里画上句号。

两人具体谈了什么至今成谜,只知道临别时徐龙才送了李讷一包晒干的湖鱼,而李讷留给老人一个厚厚的信封。

这段往事引发诸多猜测,党史研究者认为,毛主席晚年特意叮嘱女儿寻人,很可能与某些历史关键节点有关。

中央警卫团在特殊时期承担着重要使命,作为亲历者的徐龙才或许掌握着不为人知的细节。

也有学者指出,这更可能是老人对老部下的挂念,就像他晚年反复要求听《革命人永远是年轻》一样,体现的是对峥嵘岁月的情感寄托。

徐龙才的选择同样值得玩味,在那个盛行“回忆录热”的年代,他完全能靠讲述往事改善生活,却选择最清贫的活法。

有记者曾找到他,老人只说“我就是个种地的”,再不肯多谈半个字,或许在他心里,有些记忆只属于那个时代,不需要也不应该成为谈资。

李讷晚年很少提及这次会面,只在一次家庭聚会上偶然说起:“父亲看人从来不会错。”这句意味深长的话,为这段跨越二十年的寻找添上最后注脚。

当越来越多历史细节随时间消散,这种超越时代的信任与坚守,反而在朴实无华中显露出震撼人心的力量。