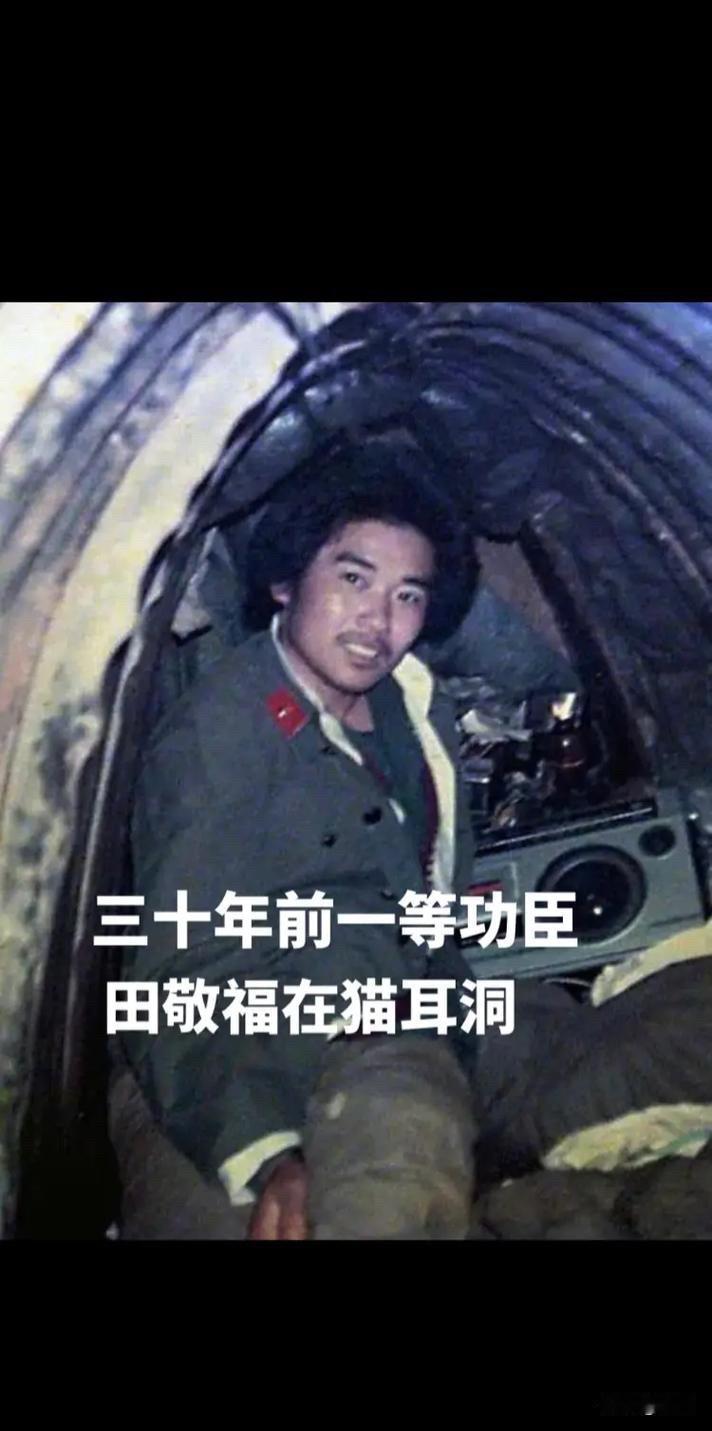

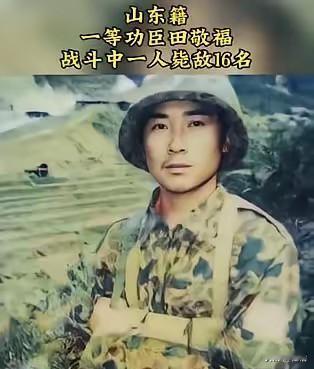

田敬福,山东籍战斗英雄,一人毙敌16名,荣立一等功。1964年,田敬福出生于山东菏泽郓城,1984年入伍,1985年参加老山前线防御作战。 在战斗中,田敬福作为冲锋枪手,和战友们一起打退敌人班、排级别进攻20多次。在电话线被炸断的情况下,他往返于三个哨位之间传递军情,配合班长指挥战斗,共歼敌28人。 郓城的沙土里埋着尚武的根,田敬福打小就听村里老人讲水浒故事,最爱说“好汉就得护着乡亲”。1984年征兵的消息传到村里,20岁的他揣着两个窝窝头就去了武装部,临走时娘往他包里塞了双布鞋,红着眼说“别逞强”,他却拍着胸脯:“娘,我去当兵,就是为了让更多人能安稳过日子。” 新兵连的训练,他是出了名的“犟种”。别人练卧姿射击撑半小时,他能趴在泥地里练到天黑,手肘磨出血泡,就用布裹着继续;五公里越野,他总背着超重的沙袋跑,班长劝他“够合格了”,他喘着气说“合格不够,得能在战场上跑过炮弹”。同批兵说他“脑子里像有根弦,绷得比枪栓还紧”,只有他自己知道,那根弦上系着家乡的田埂,系着娘的布鞋。 1985年的老山前线,阵地像块被反复捶打的铁。田敬福所在的哨位,距敌人最近的据点只有300米,炮弹每天像雨点似的砸下来,掩体里的土每天都要重新垫一遍。他当冲锋枪手,枪不离手,吃饭时把枪靠在膝盖上,睡觉前要检查三遍弹匣,说“敌人可不会等你睡醒”。 电话线被炸断那天,是他最险的一次。上午九点,敌人的炮火突然覆盖阵地,通信兵牺牲了,三个哨位成了孤岛,彼此不知道对方的伤亡和弹药情况。班长急得直跺脚:“没军情,就是瞎子打拳!”田敬福抓起头盔就往外冲:“我去传!” 第一个哨位在左前方的土坡后,他猫着腰在弹坑里钻,刚跑一半,一颗炮弹在十米外炸开,气浪把他掀翻,碎石子扎进胳膊,渗出血来。他顾不上擦,爬到哨位时,衣服已经被冷汗浸透,对着哨长吼出“右翼弹药告急,请求支援”,转身又往中间的哨位跑。 中间哨位的掩体塌了一半,两个战友正拖着伤员往里面挪。他传完话,看到伤员的腿在流血,解下自己的绑腿帮着包扎,伤员拽着他的胳膊说“别回了,太危险”,他拍开对方的手:“三个哨位得拧成一股绳,少一个都不行。” 等他冲到第三个哨位,嗓子已经喊不出声,只能比划着传递消息。返回时,炮弹又追着他炸,他摔进一个弹坑,头盔被弹片划了道口子,露出里面写的“郓城田敬福”。他摸着那行字笑了,爬起来接着跑——那是出发前,他用钢笔在头盔里刻的,想着万一“回不去,也得让人知道我是谁”。 那天,他在三个哨位间跑了五个来回,胳膊上的伤口结了痂又裂开,血水混着泥土在衣服上结成硬块。但三个哨位的军情通了,班长根据他带回来的消息调整部署,下午的进攻中,敌人刚靠近就被交叉火力压制,丢下十几具尸体退了回去。清点战果时,战友们发现他的冲锋枪枪管都打烫了,他却蹲在地上,用军用水壶给枪降温,说“这枪救了咱好几次,得好好待它”。 后来评功,有人说“田敬福毙敌16名,该立一等功”,他却红着脸摆手:“是大家一起打的,我就是多跑了几趟。”可战友们都知道,那几趟不是白跑的——没有他传递的军情,28个歼敌战果根本拿不下来,阵地能不能守住都是未知数。 1986年他退伍回乡,把一等功奖章锁在抽屉里,跟乡亲们说“在部队就干了该干的事”。后来有人问他,在老山怕不怕,他看着院里的麦子说:“怕过,炸得耳朵嗡嗡响的时候,也想过娘。可一想到身后是祖国,是家里的麦子地,就觉得不能退——退一步,敌人就可能踩过咱的地,那才是真丢人。” 现在知道田敬福的人不多了,可老山的石头记得他的脚印,郓城的麦子记得他的承诺。你能想象吗?一个21岁的年轻人,在炮火里憋着一股劲,就为了“不让敌人往前多走一步”,这股劲,不就是咱中国人最该记住的硬气吗? 英雄从不是天生的,是把“护家卫国”四个字刻进骨子里,在该站出来的时候,哪怕浑身是伤,也绝不弯腰。田敬福的故事告诉我们,所谓英雄,不过是普通人在关键时刻,选择了扛起比自己更重的责任。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。