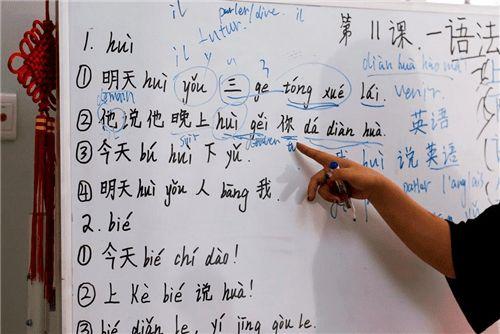

“你知道吗?全世界在签订国际条约时,几乎从不选中文,哪怕是世界上人口最多的国家。” 你敢信吗?在国际舞台上,当国家之间需要白纸黑字地签订那些关乎重大利益的条约时,他们宁愿选择严谨的法语或是通用的英语,却默契地“绕开”了我们每天都在使用的中文。 国学大师曾仕强曾一针见血地指出这个现象,而他给出的答案,并非实力问题,而是两个字:“不敢”。这背后,藏着一个让所有中国人听了都会会心一笑,甚至感到无比自豪的文化密码。 这并非危言耸听,而是一个真实存在于国际外交领域的“潜规则”。条约,讲究的是一字千金,是逻辑的绝对严密,不允许有任何可以被曲解的空间。 而中文,恰恰是逻辑之外的“意境大师”。西方人学习中文,最头疼的往往不是笔画繁复的汉字,也不是千回百转的声调,而是一个看不见摸不着,却无处不在的“意”。 一个简单的词,比如“意思”,就能让一个逻辑思维根深蒂固的外国人彻底“晕头转向”。 朋友送礼,是“小意思”;求人办事,对方让你“意思意思”;搞不懂状况,你会问“你这是什么意思?”。 同一个词,在不同场景、不同语气下,意思千差万别,这在追求精确对应的西方语言体系里,简直就是个“语言陷阱”。 这种“陷阱”,其实正是中文的魅力所在。它不像由26个字母构成的语言那样,追求搭积木式的精准组合。中文更像一幅水墨画,讲究“留白”与“神韵”。 我们常说“话不能说死,事不能做绝”,这种思维方式深深烙印在语言里。 比如我们文化里同时存在着“好马不吃回头草”的决绝和“浪子回头金不换”的宽容;我们既推崇“宁为玉碎,不为瓦全”的刚烈,也信奉“留得青山在,不怕没柴烧”的智慧。 这些看似截然相反的说法,我们却觉得都“有道理”,因为我们懂得,不同的情境需要不同的智慧。 曾仕强教授将此总结为中国人的“平衡思考法”,我们不单讲逻辑,更讲情理;不只看规则,更看时势。 这种灵活性,在文学创作中是无与伦比的优势,但在需要毫厘不差的法律文本中,就成了巨大的“隐患”。想象一下,一句“路不通行不得在此小便”,因为一个标点符号的位置不同,就能解读出截然相反的两种指令。 一句“咬坏孩子的狗”,通过不同的断句方式,甚至能品出四种不同的意思,到底是谁咬了谁,谁是坏的,简直是一场“头脑风暴”。 更不用说那些指代不明的句子,比如“孙伟告诉王轩,他姐姐出差了”,这个“他”究竟是谁? 在中国人的日常交流中,我们可以根据上下文和彼此的默契心领神会,可一旦放在国际条约的谈判桌上,这种“默契”就可能变成日后无休止的纷争源头。 追溯历史,英语和法语能成为国际通用语言,并非完全因为其语言本身的“优越性”,更多是历史进程中的产物。 大航海时代以来的数百年间,西方的殖民扩张将他们的语言带到了世界各地,通过强势的文化输出,使其成为国际交往的既定标准。 而我们的汉字,承载着中华文明数千年未曾中断的血脉,其演化更多是内向的、深刻的。从仓颉造字的传说,到甲骨文的古朴,再到如今我们使用的简体字,汉字本身就是一部浓缩的文明史。 它所蕴含的智慧,正如曾仕强教授所言,很多时候需要《易经》那种“变中取势”的思维才能领悟。 这种智慧,是用来指导人生的,是用来在复杂多变的世界里找到平衡与和谐的,而不是用来制造一个冰冷、僵硬、毫无弹性的法律框架。 所以当如今的我们看到国际条约上鲜有中文身影时,不必感到失落。这恰恰反证了我们语言的深邃与高级。这是一种“不敢用”的敬畏,而非“不能用”的缺失。 随着中国综合国力的日益强盛,中文的国际影响力与日俱增,越来越多的国际场合开始出现中文的声音。但这并不意味着我们要将中文改造成一种“简单直白”的工具性语言。 它的复杂、它的含蓄、它的多变,正是其生命力所在,是我们民族文化自信最坚实的底气。 我们应该感到自豪,因为我们掌握着一门连世界都“不敢”轻易触碰的智慧语言,这门语言的背后,是一个完整而深邃的文化宇宙。 信息来源:中国国情·中国互联网新闻中心旗下中国国情官方账号