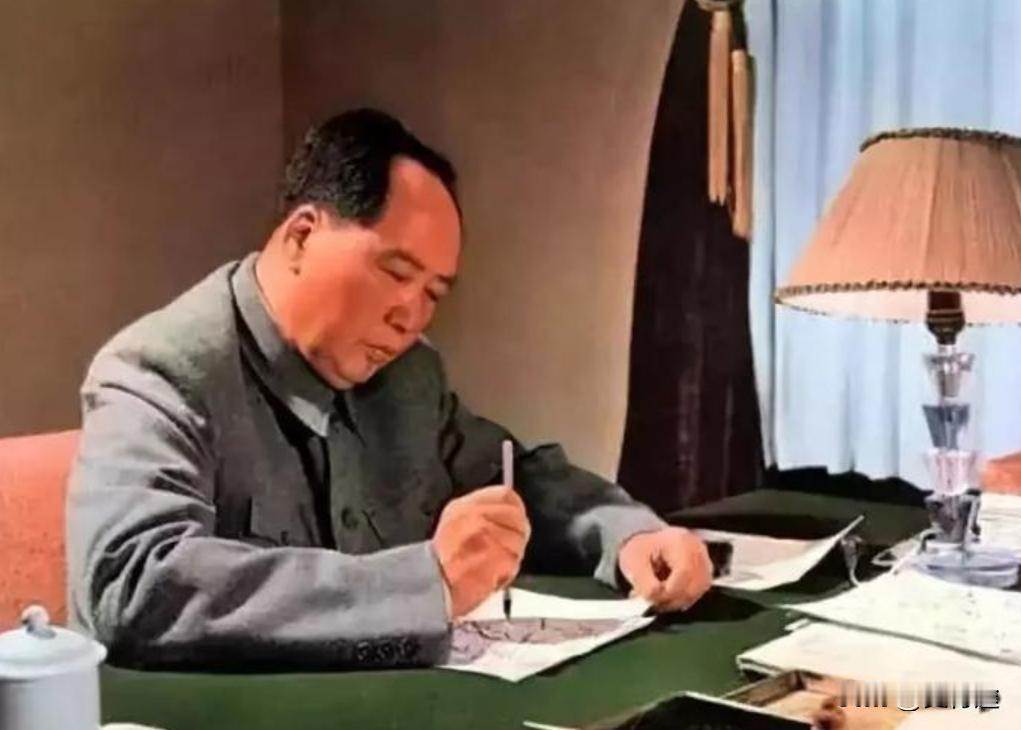

毛主席的四个“未解之谜”:第一,中年得“痣”;第二,毫发无损;第三,没有上过军校,但会打仗;第四,生命里不寻常的“9月9日” 说起毛泽东的“未解之谜”,前面三个绕不开他身体、性格、军事天赋这些人身上的东西,但最让人回味的,反而是那个“9月9日有关的谜。 9月9日,普通得不能再普通的日子,一年365天里夹在夏末秋初,连节气都不是,也不沾什么重大纪念。 可偏偏就是这一天,毛泽东的生命里撞上了九次关键节点。 是说时间在跟他开玩笑,还是命运另有安排?没人说得准,但这串“9月9日”的记号,实在不寻常。 最早的一次是在1927年,那年9月9日,他亲自发动湘赣边界秋收起义。 那时候他刚刚从武汉调到湖南,是中央特派员,按理说就是去督战,但他不按套路出牌,直接把起义领导权揽了过来。 秋收起义打得并不顺利,武装斗争经验不足,士兵不听指挥,最后还是以撤退告终。 但这次失败反而成了转折点。 毛在起义后不久就提出了“枪杆子里面出政权”,这句话后面被写进了各种纲领文献,也成了中国共产党武装斗争路线的核心。 在那次起义过程中,他在浏阳差点被抓,清乡队的手已经快伸到他脖子上,最后靠山中藏身和乡亲帮忙才脱身。 惊险事,换个日子未必能逃得过,那天恰好是9月9日。 再过三年,1930年,9月9日,江西瑞金传来消息,中华苏维埃共和国临时中央政府成立了。 毛成了主席。 那个时候还没有新中国,但这个“共和国”架子已经搭了起来,甚至有自己的宪法、货币、军队,模样摆得挺齐整。这个组织没撑太久,后来随着红军长征而逐步解散,但意义不小,它是毛第一次以“主席”的身份出现在政治舞台的中央。 时间到了1935年,又是9月9日附近。 红军长征走到四川草地时,和张那一支会师,本来是好事,两支队伍汇合,力量更大。但张心思不纯,他人多枪多,想搞“另起炉灶”,甚至直接提议南下,和党中央对着干。 毛和周恩来、朱德一商量,当夜就带队北撤,走草地,几百公里草丛里没个参照物,全靠方向感和经验硬顶着走出去。 等张反应过来,毛那一支早跑远了。 后来证明这个决定救了红军,北上路线保住了党中央的核心,换个时间点,换个天气,也许这趟走不出草地。 时间就是命,那一夜的决定里,有很多人看不到的分寸。 1945年抗战胜利,国共开始接触,毛赴重庆谈判。 9月9日这天,他见了郭沫若,两人谈诗也谈局势。毛说了一句后来传得很广的话:“前途是光明的,道路是曲折的。”郭送了他一块手表,是瑞士欧米茄。 很多年后,毛还戴着那块表,据说是他最喜欢的一块。 也有人说他喜欢的不只是手表,而是那天的谈话,那天的气氛,那个关键时间点。 再下一次,又是在9月9日。 1948年,西柏坡开会,准备部署大决战。辽沈、淮海、平津三大战役的轮廓就从这个会议上定下来。 这不是战术层面的事情,是全局谋划,是国共之间最后一次全面摊牌。 会议上毛的提议是“打得一拳开,免得百拳来”,意思是要迅猛出击,一举歼敌。从那天起,蒋介石的统治开始松动,新中国的大门已经能听见钥匙转动的声音。 1949年,毛住进中南海。这是个象征动作。 从香山到中南海,不远,也就十几公里路,但政治意义不一样。 那时新中国尚未正式成立,《共同纲领》草案还在修改,宪法也未出炉。 他搬家那天是9月9日,也是他从“山里人”变成国家最高领导人的一个隐喻:上山容易,下山难,而他是走进了城里,准备“当家做主”。 到了1956年,这天的意义从战争转向制度建设。 这一年召开的中共八大,是一次大转弯的会议。毛亲自审定《政治报告》,在里面明确提出中国的社会主要矛盾已经变化,不再是阶级斗争那一套,而是人民对于经济、文化需求同现状之间的矛盾。 这种表述,听起来不像什么惊天动地的革命口号,但它其实揭示了执政党的身份转变。 这不再是打天下的党,而是要治天下的党,这种转变,就发生在那年9月的会议上,文件上,纸背下。 再往后就是1971年了,毛坐着专列南下,原计划是到杭州小住。 途中他越来越觉得林彪不安分,心里那根弦紧了几天,终于在9月9日决定改变行程,把专列悄悄转往绍兴。 他不信任空军,也怕电报泄密,一切靠最原始的办法调动。 一周之后,林事件爆发,飞机坠落蒙古,震动全国,毛没有被伤到,可这一役彻底改变了他对身边人的信任。 他的权力从来不是无敌的,总有刀锋擦肩的时刻,而9月9日那天,他自己做出的判断,又一次救了他自己。 最后一次出现在这个时间上的,是1976年。他走了。 9月9日凌晨,中南海的灯没灭,床头的药瓶子摆得整整齐齐,守夜的人都知道这天可能到来,只是不知道会不会真来。 夜里零点刚过十分钟,记录本上写下一个时间:00:10。一代人的时代结束了。 整整一年后,1977年的9月9日,毛主席纪念堂正式落成。 水晶棺摆在大厅中央,他静静躺着,从此不再行走 这一天,天安门广场上的人排着队,一圈圈转进来,哭声不大,但很多人眼圈红了