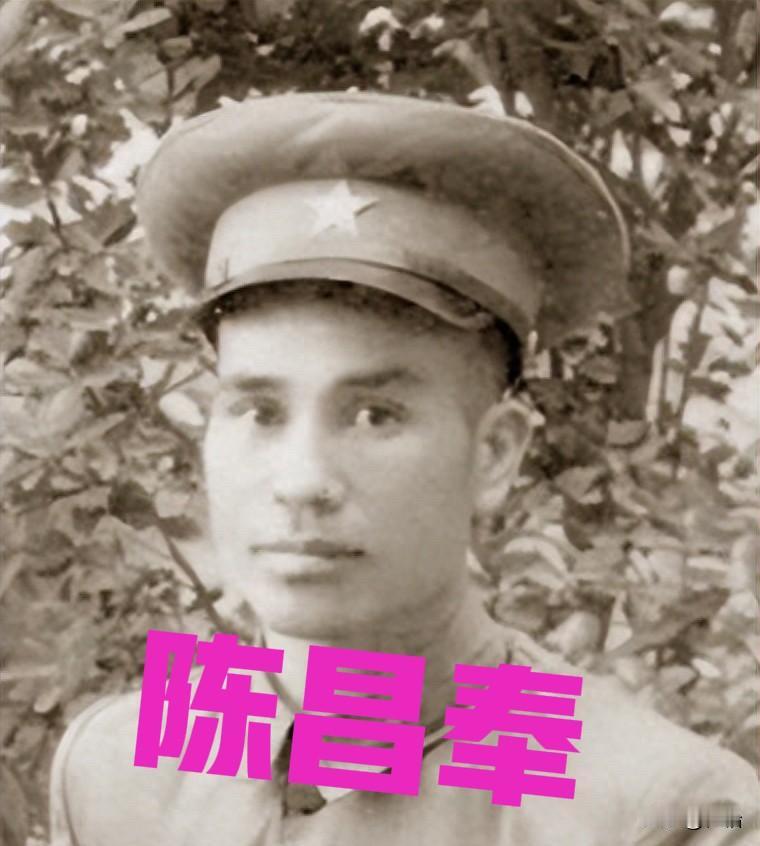

1957年,山东潍坊军分区司令员陈昌奉正准备吃午饭,一碗热气腾腾的饭刚端上桌,警卫员突然冲进来报告:“伟人来了!点名要见您!”饭碗还没放下,陈昌奉一激灵,连忙转身就跑,连饭都没顾得上吃。 他跑得急,军裤膝盖处的褶皱都没来得及抚平,耳边的风里似乎还带着当年瑞金红土地的气息。这不是他第一次这样“慌”,十七岁那年在江西兴国,他刚被调到毛主席身边当警卫员,第一次给主席送文件,也是这样慌得差点绊倒在门槛上,主席当时笑着扶了他一把:“小陈,莫慌,走路稳当些,革命路还长。” 那年头的日子苦啊。陈昌奉没读过书,连自己的名字都写不全,主席就把办公桌上的铅笔塞给他,在废报纸边角教他写字。“昌奉,‘昌’是昌盛,‘奉’是奉献,咱干革命,就得盼着国家昌盛,甘愿为老百姓奉献。” 这话他记了一辈子。长征路上更难,过草地时他发高烧,迷迷糊糊中感觉有人把自己裹进暖和的毯子,后来才知道是主席把仅有的棉被分了他一半,自己披着件单衣在篝火旁看地图。有次他实在饿极了,偷偷啃了口生青稞,被主席发现了,没批评他,反而把自己省下来的一块炒面塞给他:“正在长身子,饿着怎么行军?” 所以听到“伟人来了”四个字,陈昌奉哪还顾得上吃饭?他脑子里瞬间闪过的全是这些碎片——主席灯下批改文件的背影,教他认“人民”二字时的耐心,还有离开延安时主席握着他的手说“到地方上好好干,别辜负老百姓”的嘱托。他从警卫员做到军分区司令员,每次遇到难处,就会想起主席那句话,咬着牙也得把事情办妥。 跑到门口,果然看见那辆熟悉的轿车。车门打开,伟人笑着朝他招手,还是当年那温和的样子:“昌奉,多年不见,你倒是壮实了。”陈昌奉喉头一紧,眼泪差点掉下来,行军礼的手都有些抖:“主席,您怎么……”话没说完就被打断:“来山东看看,想起你在这,就过来瞧瞧。当年你总说想回山东老家看看,如今在这扎根了,做得不错。” 原来伟人一直记着他的籍贯。陈昌奉鼻子发酸,想起1937年离开主席身边时,自己红着眼圈说想将来能回老家做点事,让乡亲们过上好日子。没想到二十年后,主席还记得这句少年时的心愿。两人站在院子里聊了许久,伟人问起他在军分区的工作,问起当地百姓的收成,甚至还记得他爱人的名字——那是当年在延安,主席见过一面的姑娘。 临走时,伟人拍了拍他的肩膀:“当年你是个娃娃,现在能独当一面了,好啊。记住,不管官当多大,都得想着老百姓,别忘本。”陈昌奉用力点头,看着车走远了,才发现自己手里还攥着没来得及放下的军帽,手心全是汗。 后来他常跟身边人说,那天的饭凉了没关系,可主席的话比啥都暖。有人不解,为啥一位司令员会对见老首长如此激动?他们不懂,那种在枪林弹雨中结下的情谊,那种被领袖手把手教着成长的恩情,不是岁月能冲淡的。 陈昌奉这辈子,不管职位怎么变,抽屉里始终放着一张泛黄的照片——那是1936年在陕北,他给主席站岗时,别人偷偷拍的,照片里他站得笔直,主席在不远处朝他笑。 革命年代的情谊,从来不是挂在嘴上的客套。它藏在主席分给他的半床棉被里,藏在教他写字的铅笔尖上,也藏在二十年后那句“过来瞧瞧你”的惦记里。这样的情谊,为何能穿越岁月依旧滚烫? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。