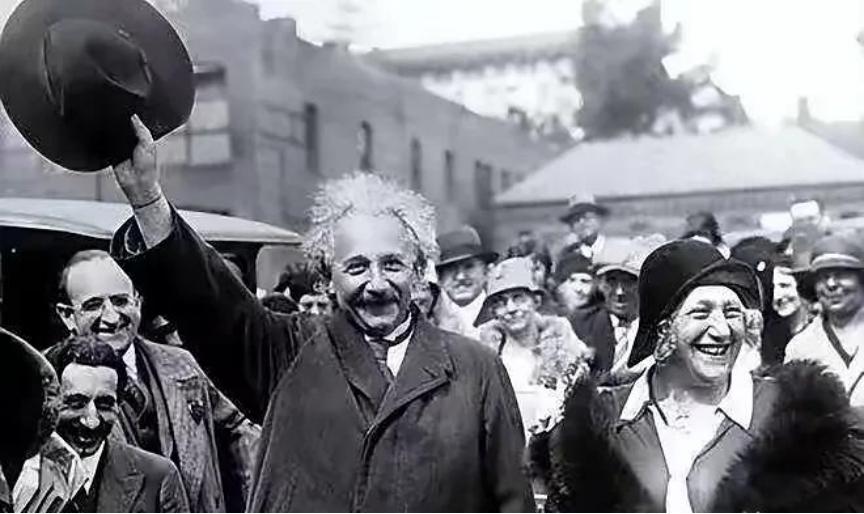

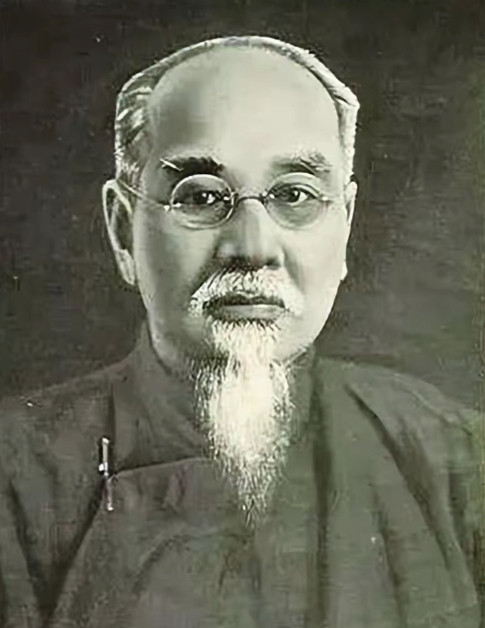

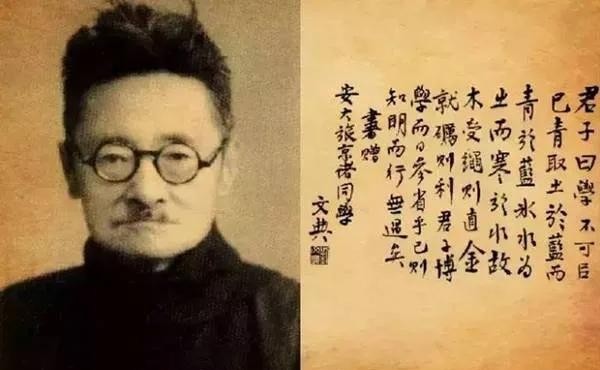

1922年,北大校长蔡元培出资1000大洋邀请爱因斯坦来华,然而,爱因斯坦却对酬金不满,他希望北大将1000大洋提高到1000美元,对于这一要求,蔡元培犹豫了。 1922年,北京大学校长蔡元培准备花1000大洋邀请大科学家爱因斯坦来中国讲学,结果爱因斯坦却嫌钱少,提出要涨到1000美元,这让蔡校长犯了难。 1922年的中国那时正处于五四运动后的变革期,教育界拼命向西方学习。北大作为新文化运动中心,蔡元培校长一心想引进国际顶尖学者来推动科技发展。 爱因斯坦呢,刚拿完诺贝尔奖,名声大得不得了,正计划环球旅行去日本讲学。蔡元培听说后眼睛一亮,赶紧发邀请信想让他顺道来北京做点演讲。 一开始,北大开出的条件看起来不错,一千块中国大洋。大洋在当时可不是小钱,主要用银元,普通教师一个月薪水也就几十大洋,所以这笔钱代表了北大的诚意。 蔡元培这个人一直强调兼容并包,想把北大打造成世界级学府,引进爱因斯坦这事儿在他看来是个千载难逢的机会。 可问题来了,爱因斯坦收到信后没立刻答应,反而在回信中嘀咕起来,要求把酬金涨到一千美元。为啥?不是他贪财,实在是个实际考虑。那会儿,1922年,货币市场乱糟糟的,大洋贬值厉害,美元在国际上更吃香。 有人算过账,一美元大概能换一点五到两块大洋。那换成一千美元,就是一千五到两千大洋的水平了,比北大原报价高出一大截。 爱因斯坦在欧洲混惯了,讲究个按国际标准办事儿,他觉得一千大洋在欧美不值啥钱,换个美元才公平。再说他那趟旅行是奔着赚钱去的,日本方面给的报酬肯定也不低。 这就成了个现实难题:蔡元培虽然是大校长,但北大经费紧巴巴,那时北洋政府教育拨款捉襟见肘,学校自己挣的钱也不宽裕,突然多花一倍预算,实在让他挠头。 蔡元培的犹豫不是没道理。咱们可以扒拉一下当时的北大状况,民国初年教育经费常年不足,五四运动后政府给北大加点钱,可也就够日常运转。 举个例子,1920年北大为办图书馆凑钱,还得靠蔡元培四处化缘。现在要拿出一千大洋已是咬牙了,如果再提成美元,相当于多掏五百大洋左右,这笔钱足够雇好几个教授一年。 蔡元培肯定想省着点花,让钱用在前沿学科上。而且他这人办事谨慎,不想搞大动静引发非议。那年月中国知识分子正积极学西方科学,但反西方声音也不少,如果花冤枉钱请个洋人来,保不齐被骂崇洋媚外。 所以他犹豫一下,正体现务实精神,不是小气而是为长远想。最终这事儿黄了,爱因斯坦1923年去了日本但没来中国,虽说有点可惜,但蔡元培这股劲头还是为中国教育开了个好头。 这小事儿背后藏了大故事。1922年正是中国努力突破封闭的时候,蔡元培推动新文化教育,想缩小和欧美的差距。 爱因斯坦当时在亚洲转一圈,他的相对论刚火起来,影响了好多青年学子。中国学生那时疯狂传阅他作品,比如北大物理系就研究他理论,这为后来中国科学崛起埋下了种子。 蔡元培虽没请成爱因斯坦,但这次尝试促进了国际交流,以后几年中国派更多人留学欧美。说到这儿,大家可能觉得遗憾,可换个角度想想,这种文化碰撞其实挺好,展现了中国人开放精神。 就像现在,咱们国家政策推动科技强国,这种合作传统一直延续下来了。 参考资料:百年巨匠蔡元培(下) 2025-05-26 10:04·大河网

沧海桑田

这篇文章胡扯,当时的一个大洋至少值10美元,何谈1000大洋不答应,非要1000美元,糊弄谁呀?

远见 回复 07-29 16:30

哈芦芦

来了你也听不懂

远见

把胡适开了,再加点就可以

拒绝融化的冰

天才的脑袋都是异于常人的,在普通人眼里,都是神经病,他儿子由于基因显现,确实也是病人