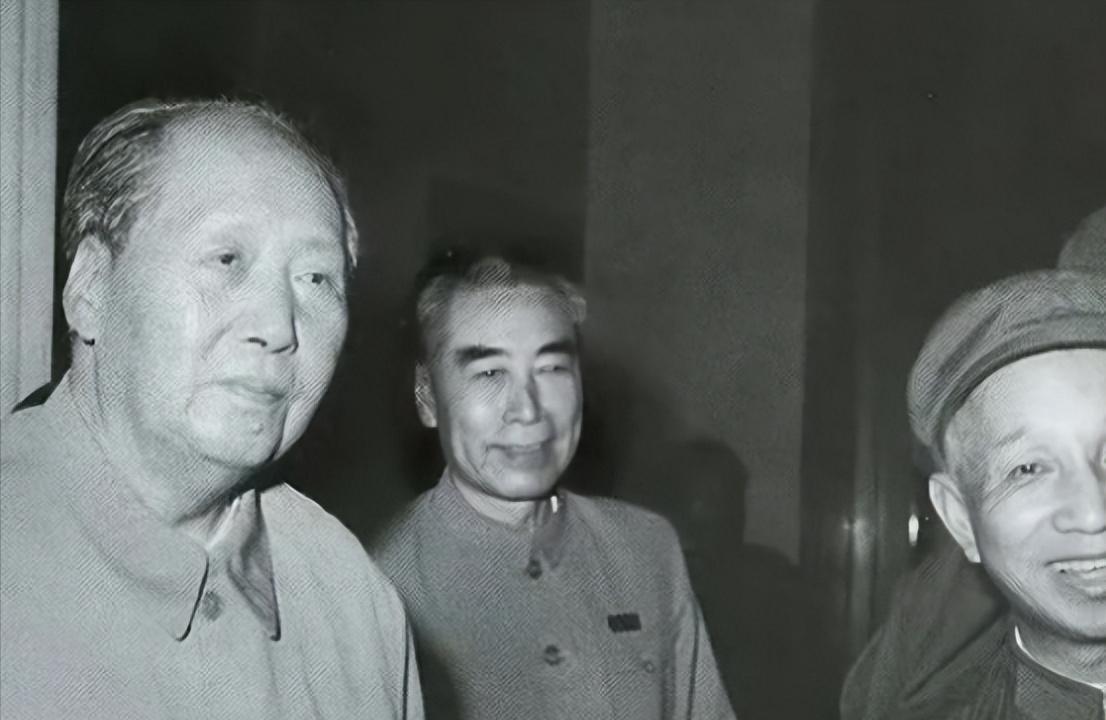

1948年4月28日,西柏坡,毛主席破例出门迎接粟裕,朱德站在门口,愣住了,连手都忘了抬,陈毅在旁边小声嘀咕了一句:“这事,真罕见,”在党中央高层里,谁都知道,毛主席从不亲自出门迎人,就算是周恩来也不例外,可这次,为了粟裕,毛主席笑着快步迎上前,打破了这个惯例。[凝视] 1948年春,解放战争进入关键阶段,华东野战军刚打完济南战役,中央军委下达了南下渡江的作战命令。然而,前线指挥官粟裕却提出了截然不同的建议。 粟裕收到命令后,连续几天研究战场形势,他发现了一个严重问题:部队刚经历大战,急需休整补充,而国民党军正在中原地区重新调整部署。如果此时强行南下,很可能让敌人有机可乘。 经过深入分析,粟裕向中央提交了一份详细报告,他建议暂缓渡江作战,改为在中原地区打一场大规模歼灭战。这个建议完全违背了既定的作战计划,在当时是极其罕见的。 中央收到报告后高度重视,毛泽东立即回电要求粟裕赴西柏坡当面汇报。这种安排在当时并不常见,说明了这次战略调整的重要性。 西柏坡的会面持续了三天,粟裕详细分析了中原战场的敌我态势,用具体数据说明了自己的判断依据。他认为,国民党军在中原地区的防御存在明显弱点,解放军完全有能力通过运动战歼灭其主力部队。 更重要的是,粟裕提出的不仅仅是战术调整,而是一个完整的战略构想。他认为在中原地区打一场大胜仗,不但能消灭敌人有生力量,还能为后续的渡江作战创造更有利的条件。 这次讨论的结果改变了解放战争的进程,中央最终采纳了粟裕的建议,由此催生了后来的淮海战役。这场战役不仅歼灭了国民党军55万余人,更重要的是从根本上改变了敌我力量对比。 从军事角度看,这一决策体现了灵活运用“集中优势兵力,各个歼灭敌人”战术原则的智慧。粟裕的建议实际上是在特定战场条件下对这一原则的创造性运用。 这个历史事件还反映出当时决策机制的一个重要特点,面对前线指挥官的不同意见,中央没有简单地坚持原定计划,而是认真听取专业判断,经过充分讨论后做出调整。 粟裕敢于提出异议的勇气来源于他对战场实际情况的准确把握,济南战役后,他敏锐地发现国民党军在战略部署上出现了可以利用的机会窗口。这种基于实战经验的专业判断,最终说服了中央改变既定方案。 更值得思考的是,这次战略调整的成功并非偶然,它建立在对战场形势的准确分析、对敌我双方实力的科学评估,以及对战争进程的前瞻性判断基础之上。 淮海战役的胜利证明了这一决策的正确性。通过这场战役,解放军不仅歼灭了国民党军大量有生力量,更重要的是彻底打开了南下解放全中国的通道。 这段历史给我们的启示是,在重大决策中既要有战略定力,又要保持战术灵活性。当客观条件发生变化时,及时调整策略往往比僵化地执行原定计划更有效。 如果当时没有粟裕的据理力争,没有中央的开明决策,解放战争的进程很可能会完全不同。这种实事求是的态度和科学决策的方法,展现了真正的战略智慧。 在你的工作和生活中,是否也遇到过需要改变既定计划的时刻?当专业判断与上级指示出现分歧时,你会如何处理?如果你是当时的决策者,面对这样的建议,你会选择坚持原计划还是果断调整? 信源: 《粟裕年谱》、《中国人民解放军战史》、《毛泽东军事文集》