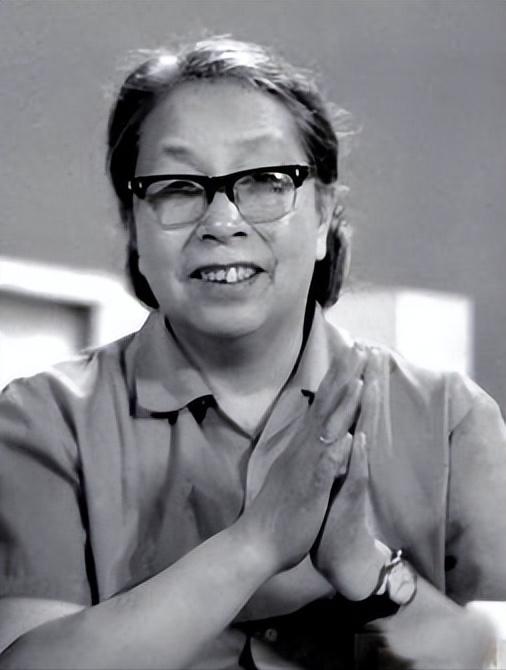

1991年5月2日,北京医院的病房里,73岁的浦安修躺在病床上,她曾是彭德怀元帅的妻子,临终前,她给时任中央军委副主席杨尚昆写了一封信,恳请他亲自审查彭德怀的传记手稿。[凝视] 1962年秋日的吴家花园,梨花飘落,彭德怀削了一个梨,默默递给坐在对面的妻子浦安修。这个简单的动作,成了这对革命夫妻23年婚姻的句号。 三年前的庐山会议改变了一切,彭德怀因在会上提出不同意见,被撤销国防部长职务。作为北京师范大学党委副书记的浦安修,立即面临巨大压力。 组织上要求她表态,连续37天的谈话,主题只有一个:与彭德怀划清界限。浦安修最终选择了服从组织决定。 回到1938年,没有人会想到这个结局,那年春天,40岁的八路军副总司令彭德怀在延安娶了23岁的北平女学生浦安修。婚宴只有一盘羊肉饺子,连酒都没准备。 浦安修出身书香门第,父亲浦化人是著名教育家,卢沟桥事变后,她放弃了北平的优渥生活,独自奔赴延安。在中共中央北方局工作期间,她的能力很快得到认可。 彭德怀则来自湖南湘潭的贫苦农家,16岁投军,典型的行伍出身。两人年龄相差17岁,性格迥异,却因为共同的革命理想走到一起。 抗战最艰苦的岁月,夫妻俩在太行山区并肩作战,那时物资极度匮乏,有一次被日军围困,彭德怀把仅剩的半个窝头大部分给了妻子。这个细节后来被很多人传颂。 新中国成立后,彭德怀赴朝作战,浦安修独自留在北京,每天守着收音机关注前线消息。有一次彭德怀失联两个多月,她几乎夜夜失眠。朝鲜战争的三年分离,让两人的关系发生了微妙变化。 1959年庐山会议成了转折点,彭德怀在会上直言不讳地指出了大跃进中存在的问题,引发轩然大波。会后,他被免去国防部长职务,下放到西南三线建设。 浦安修的处境更加尴尬,作为高校领导干部,她必须在政治上表明态度。组织部门找她谈话,措辞越来越严厉。她被要求在组织和丈夫之间做出选择。 经过痛苦的思考,浦安修最终选择了与彭德怀分居,1962年那个秋天的下午,在吴家花园简陋的住所里,两人进行了最后一次长谈。 彭德怀削了一个梨,把其中一半递给妻子,浦安修接过梨,两人都明白这意味着什么。23年的婚姻就此结束,没有争吵,没有眼泪,只有无声的告别。 分离后的岁月里,两人再无见面,彭德怀继续他的西南建设工作,浦安修则在北师大继续她的教育事业。他们都选择了沉默,从不在公开场合提及对方。 1974年,彭德怀在北京去世,浦安修没有出现在追悼会上。很多人不理解她的缺席,但知情者明白,这是她保护自己的方式。 真正的转机出现在改革开放之后,1978年,中共中央为彭德怀平反昭雪,恢复名誉。浦安修开始整理丈夫的资料,包括他生前留下的大量文稿和书信。 1991年,73岁的浦安修病重住院,在生命的最后时光里,她做了一个重要决定:给时任中央军委副主席杨尚昆写信,希望他能关注彭德怀传记的出版工作。 这封信后来促成了《彭德怀自述》的正式出版,书中详细记录了彭德怀的生平经历和思想轨迹,成为研究这位老一辈革命家的重要史料。 浦安修在信中写道:“我虽然与他分开了多年,但始终认为他是一个忠诚的共产党员和优秀的军事家。历史会给他一个公正的评价。” 这个举动被很多人解读为浦安修对当年选择的反思,在那个特殊的年代,她被迫在个人感情和政治立场之间做出选择。多年后,当历史的尘埃落定,她用自己的方式为这段感情画上了句号。 今天回看这段历史,我们或许能更好地理解那一代人的选择和坚持,在时代的洪流面前,个人的力量显得如此渺小,但那些深埋心底的情感却从未真正消失。 你认为在特殊的历史时期,面对政治与情感的冲突,浦安修的选择是对还是错?如果是你,会如何权衡个人情感与组织要求? 信源: 搜狐网、《彭德怀自述》