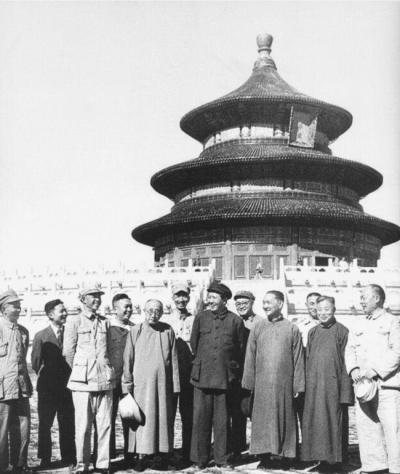

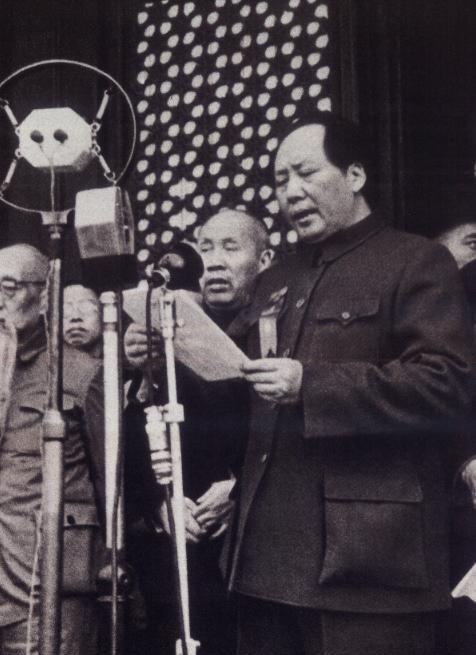

1949年9月,原大清官员陪毛主席在天坛游玩,突然,毛主席问其中一位:“你见过几次慈禧太后、她摆不摆架子?”官员的回答绝了。 张元济是谁?他是1867年出生于广东的一位传奇人物,清朝时中过进士,当过翰林院庶吉士,亲历过戊戌变法的风风雨雨。后来变法失败,他被革职,从此投身教育和出版,加入商务印书馆,成了中国近代文化界的大佬。1949年,他82岁,作为文化界代表受邀参加政协会议,见证新中国诞生。能和毛主席一起逛天坛,可见他的份量。 那天,毛主席带着张元济,还有几位我军将领,像刘伯承、聂荣臻、粟裕等人,一行人浩浩荡荡。陈毅也在场,气氛挺热闹。到了天坛的祈年殿,大家听讲解员讲那些柱子的构造,毛主席听得很认真,还时不时点头。到了回音壁,陈毅还喊了一嗓子试音,毛主席笑着说声音还真传得清楚,现场一片笑声。 休息的时候,毛主席和张元济坐一块儿,开始聊起了清朝的事儿。毛主席先问他当翰林时一个月拿多少银子,张元济说十两银子加两担米,日子过得紧巴巴。毛主席又问他那时候来没来过天坛,张元济说天坛是皇帝的地盘,小官哪敢随便来。毛主席听了哈哈笑。接着,他冷不丁抛出一个问题:“你见过几次慈禧太后?她摆不摆架子?” 这问题问得有意思。慈禧太后是晚清的实权人物,毛主席这么一问,既是好奇张元济的经历,也是在探探那个时代的老底。张元济没直接说慈禧咋样,而是微微一笑,慢悠悠地说:“翰林就好比现在的大学教授,普通教书匠,哪能随便见那高高在上的慈禧?”这话一出,大家全乐了,陈毅还拍手叫好。 张元济这回答绝在哪儿?一是接地气,用“大学教授”比喻翰林,把清朝的官儿说得跟现在普通人似的,拉近了距离;二是机智,避开了对慈禧的正面评价,既不得罪人,又暗戳戳地讽刺了清朝的等级森严;三是幽默,自嘲自己没啥机会见大人物,逗得大家伙儿都乐了。这话听着简单,其实透着他对旧时代的洞察——有学问的人,在那会儿也未必有啥实权。 毛主席听完,眼里闪着赞赏的光。接着他把话题转到戊戌变法,说那时候的改革没发动群众,光靠几个精英关门搞,最后肯定失败。而新中国的革命能成,就是因为靠了老百姓的力量。张元济听着连连点头,显然很认同。 这次天坛之行,不光是毛主席对张元济这些老知识分子的尊重,也是新旧时代的交汇。张元济从清朝走过来,见证了太多历史沉浮,他的经历和看法,对新中国的建设者们来说是个宝贵参考。而他和毛主席的这段对话,也成了历史里一段有意思的小插曲。 没过多久,1949年10月1日,张元济登上天安门城楼,亲眼看着五星红旗升起来。毛主席宣布新中国成立时,他握着儿子的手,低声说:“中国站起来了!”这话里满是对民族复兴的感慨。一个多月前的天坛散步,成了他和新中国连接的纽带。 新中国成立后,张元济没闲着。1953年,他当了上海文史馆馆长,继续为文化事业出力。1959年,他在上海去世,享年92岁。他这一辈子,从清朝的翰林到新中国的见证者,用教育和文化为民族复兴铺路,称得上是个大写的传奇。 这段历史不只是张元济一个人的故事,也是中国从屈辱走向强大的缩影。毛主席和他的天坛对话,展现了新中国对知识分子的重视,也让人看到历史人物接地气的一面。今天回头看这段往事,真挺感慨的。