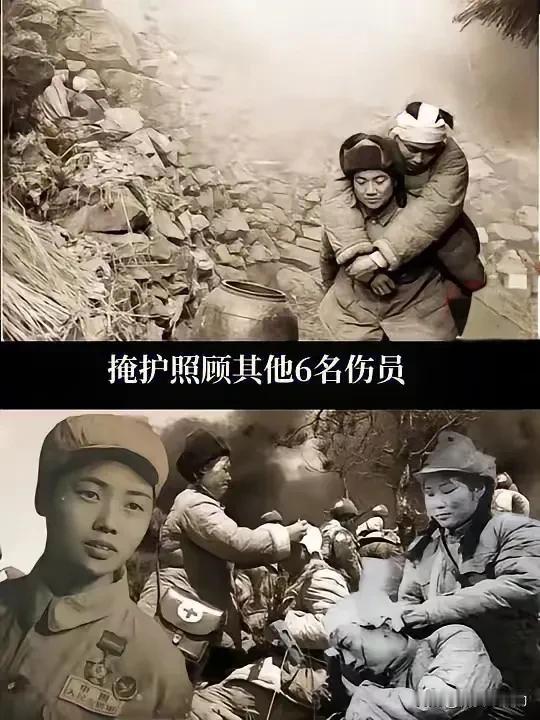

抗美援朝中,16岁的女护士,双眼被美军炮弹炸瞎,当场昏死,醒来后,她听到美军叽里呱啦地对话声,她大气不敢出,死死屏住呼吸,装成尸体,谁能想到,这个瘦弱的姑娘,即将创造战争奇迹? 时间回到1951年5月,朝鲜半岛正值初夏。中国人民志愿军第60军180师的野战医院里,这个参军才一年的四川小姑娘,正经历着一场生死考验。 张道华是1950年刚满15岁时报名参军的。因为年纪小,被分配到野战医院当护士。虽然不能上前线杀敌,但她把照顾伤员的工作做得一丝不苟。 每天给伤员换药、喂饭、清洗伤口,常常忙到深夜。战友们都喜欢这个勤快的小姑娘,亲切地叫她"小四川"。 5月23日战局突变。美军机械化部队快速推进,180师陷入重围。师部下达分散突围的命令时,野战医院还有200多名伤员等待转移。 院长紧急召集医护人员开会:"同志们,情况危急。我们必须立即转移伤员,能带多少带多少!" 张道华主动请缨照顾7名伤员:两名重伤员需要担架,五名轻伤员可以互相搀扶。 但当时医护人员严重不足,根本找不到担架兵。看着昏迷不醒的重伤员老李,张道华二话不说,用绷带把他绑在自己背上。这个瘦小的姑娘,硬是背着比自己重几十斤的伤员上路了。 转移路上危机四伏。美军的侦察机不时从头顶掠过,随时可能招来轰炸。 张道华带领的小队走走停停,专挑树林和小路前进。最困难的是过河时,水流湍急,她背着伤员差点被冲走。幸亏其他伤员及时拉住,才化险为夷。 在通过马平里山谷时,他们被美军飞机发现了。 十几架敌机轮番俯冲轰炸,爆炸声震耳欲聋。张道华指挥大家分散隐蔽,自己却因为背着伤员行动不便,被弹片擦伤了手臂。 更让她痛心的是,院长和主任医师为了不拖累大家,选择留在原地掩护,最后饮弹自尽。 "院长,主任,我一定会完成任务!"张道华抹去眼泪,继续带领伤员前进。经过三天两夜的艰难跋涉,他们终于冲出包围圈。但清点人数时,发现抬着另一名重伤员的小组掉队了。 "你们先走,我回去找他们!"不顾战友劝阻,张道华毅然折返。在寻找途中,一架敌机突然投弹,剧烈的爆炸将她掀翻在地。当她醒来时,眼前一片漆黑——弹片伤到了她的眼睛。 "我的眼睛...是不是看不见了?"张道华轻声问道。回答她的只有战友的抽泣声。这位坚强的姑娘反而安慰起别人:"没事,我还能走。你们抬着重伤员先撤,我慢慢跟着。" 但大家都明白,在这样的情况下,带上双目失明的她突围几乎不可能。张道华也想到了这点,她平静地说:"给我留颗手榴弹吧,我不能拖累大家。"战友们含泪将一颗手榴弹塞进她手中,依依不舍地离开了。 独自留在战场上的张道华,将脸上的血迹抹匀,躺在战友遗体旁装死。 美军巡逻队过来补枪时,一个大兵用皮鞋狠狠踢她的肋骨,她咬紧牙关不吭声;另一个用枪托猛砸她的后背,她依然纹丝不动。敌人以为她死了,这才离开。 三天后一支志愿军侦察小队路过这里。队长王一民隐约听到微弱的呻吟声,循声发现了奄奄一息的张道华。"同志!坚持住!"王队长立即组织抢救。战士们用树枝和绑带做了个简易担架,轮流抬着她突围。 回到后方医院,医生们想尽办法也没能保住张道华的眼睛。但她没有消沉,在病床上就开始学习盲文。组织上安排她到荣军疗养院休养,她却主动要求工作:"我不能白吃国家的饭。" 1953年张道华被安排到成都盲人工厂工作。她从最基础的学徒做起,凭着顽强毅力,很快掌握了盲人按摩技术。 后来还当上了车间主任,带领其他残疾战友一起奋斗。上世纪60年代,她又被调到职工医院,用学到的按摩技术为病人服务。 "我看不见光明,但心里永远亮堂。"这是张道华常说的话。她的事迹感动了无数人,成为志愿军战士坚韧不拔精神的象征。 每逢抗美援朝纪念日,她都会给年轻人讲述当年的故事,教育他们珍惜来之不易的和平生活。 晚年的张道华生活简朴,组织上给她的补助,她总是捐给更需要的人。 2010年,这位可敬的老战士安详离世,享年75岁。她的故事被收录在《志愿军女兵列传》中,成为永不褪色的红色记忆。 从昏迷中醒来的那一刻,到后来的人生历程,张道华用她的一生诠释了什么是坚强,什么是奉献。在战场上,她舍己为人;在和平年代,她自强不息。这位失明女战士的故事,将永远激励着后人砥砺前行。