1943年5月,国军上将庞炳勋、少将邵恩三被日军包围,日军喊话投降,邵恩三表示绝无可能,举枪自杀,庞炳勋犹豫再三后,放下了武器。 1943年5月,太行山的山谷间云雾密布,战火的焦味在林间徘徊,国军上将庞炳勋率部深陷重围,数千日军围堵在山岭四周,三十四集团军的残部被困在陵川九连窑一带。 通讯中断、粮弹俱绝,战壕泥泞,手榴弹箱空空如也,山泉从岩缝中渗出,炊事兵用钢盔接水,伤员依旧匍匐在残破的草席上,一块压缩饼干被悄悄塞进昏迷者的嘴里。 山谷的寂静被扩音器打破,日军反复播放劝降通告,一曲《何日君再来》在谷底回荡,夹杂着枪械碰撞的金属声,庞炳勋坐在山洞深处,神情疲惫,他左腿的旧伤在湿冷中隐隐作痛,脸上的皱纹深如沟壑。 他低头端详着日军空投的信纸,纸边是精致的樱花纹,信中承诺“将官级待遇”,他没有立即撕毁,也没有回绝,只是长久地沉默,仿佛想从那张纸上看出一点出路。 不远处,少将邵恩三收起地图,取出笔,在背面写下几个字,动作轻缓却果决,他的脸颊沾着硝烟与血痕,眉头紧锁,身旁是堆叠的空弹壳和一只磨损的军用水壶。 几年前,在鲁南临沂,庞炳勋曾与张自忠并肩作战,打出一场硬仗,那时的邵恩三是个团长,带着敢死队从城楼杀到巷战最前线,左臂中弹也不肯退后半步。 他曾在石壁上刻下“城在人在”,以血肉之躯抗衡日军重火力,如今,他坐在这山洞中,弹药仅余数发,兵力不足一排,望向山口时,那些往昔片段在脑海中纷至沓来。 庞炳勋曾是台儿庄的硬汉,身中弹片也不让人背走,他说自己这条瘸腿比敌人的军旗还贵重,但那些年,他染上了烟瘾,躲进山洞后的第十日,他毒瘾发作,在地上翻滚,面目扭曲。 他命副官下山找烟,副官踌躇再三,终究没能抗住命令,那一趟下山,成为致命的破口,副官在镇上被捕,山洞位置彻底暴露。 外面的日军不急于进攻,他们要的是活人,他们知道这位中将加上将衔的将领若能投降,将成为一枚宣传利器。 而孙殿英更是如影随形,以旧识之名暗中施压,他带来庞炳勋的儿子,亲口告诉庞:再不出来,连孩子都保不住了。 邵恩三没有劝,他已经明白庞炳勋的秤砣已向“活命”倾斜,他默默整理了作战记录,把写好的纸页塞入档案袋,塞进洞壁夹缝里。 他将手枪上膛,枪管冷冽,握枪的指节泛白,没有人看到他举枪那一刻的表情,那是一个军人为信念做出的最后抉择,他死时四十岁,身边只剩三名士兵在原地呆立。 不久后,山洞口出现熟悉的身影,孙殿英领着伪军而来,言辞之间尽是利诱,面上悲切,目中却藏不住精明。 庞炳勋沉默半晌,最终走出山洞,他对外宣称被迫绝食数日,其实第三天便已恢复饮食,他与儿子一同赴日军司令部,接过伪军委任状,不久便出现在汪伪政权的接待名单中,成为集团军伪总司令。 多年后,几位抗战口述史学者在太行山西辿羊窑山道寻得那处山洞,荒草遮掩,石壁残痕依稀可见。 他们在洞口拾得一支锈迹斑斑的金笔,笔尖尚可映影,村中老人提起庞炳勋时语气复杂,有敬也有恨,说这位“庞瘸子”,打过好仗,也栽了晚节。 邵恩三的名字,被后人写进了纪念碑碑文,而庞炳勋的身影,则在历史的灰烬中模糊难辨,山洞中没有留下太多痕迹,但那一段命运交错的三日,成了太行山里最不能说破的记忆。 有人在困境中举枪自戕,有人在围困中选择苟全,死与活,忠与变,并非都能用一把枪、一封信来衡量,但在那个五月,在那口山洞里,他们的名字,被各自的选择,写成了两种截然不同的结局。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!

无悔青春

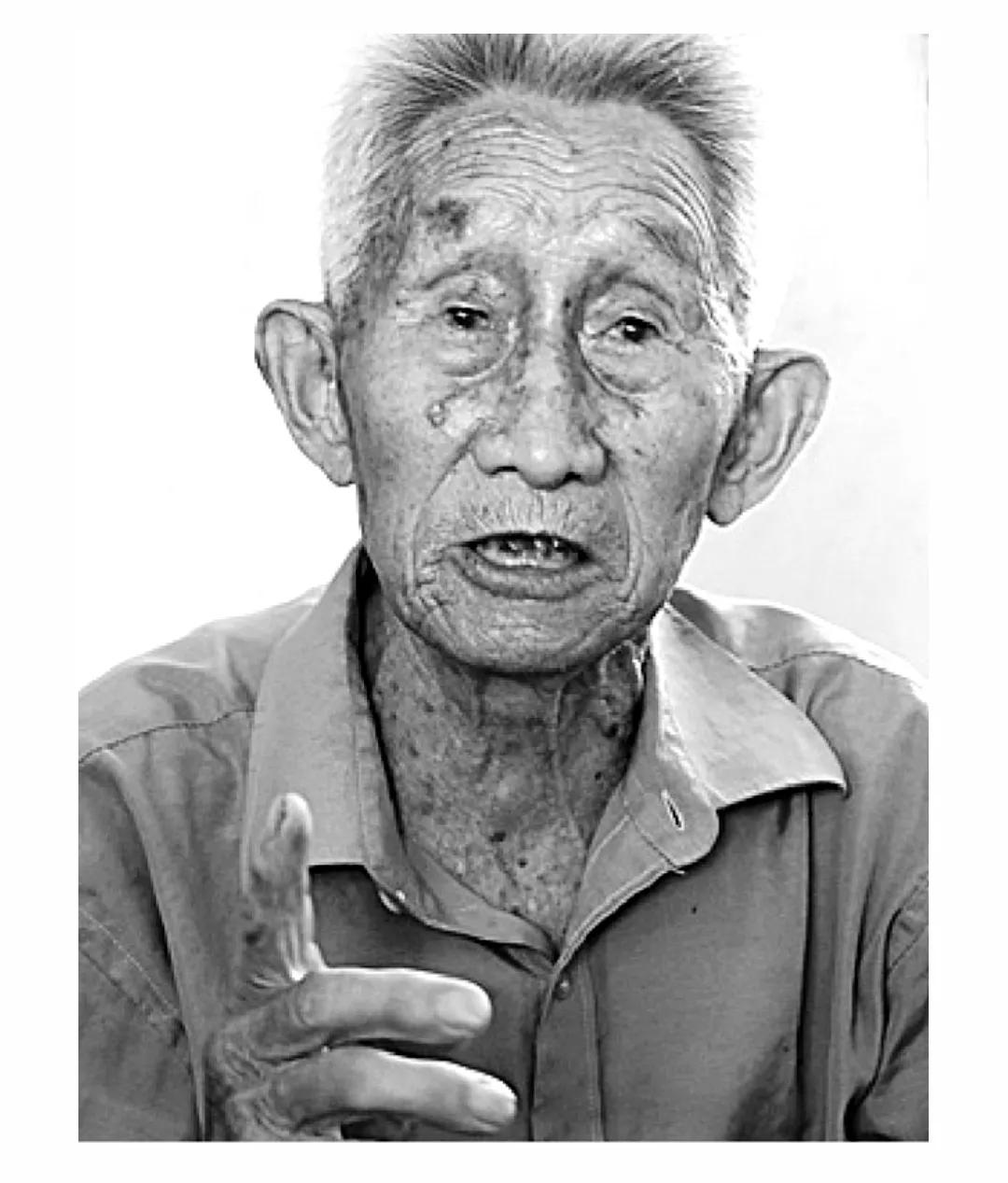

有民族气节的中国军人是值得人敬重的。👍