秦始皇“奋六世之余烈”,成功统一六国后,自认为功绩超过三皇五帝,于是首次在中国历史上采用“皇帝”这一称号。从此,中国历史上的皇帝制度正式确立。据统计,从秦始皇开始,到清朝末代皇帝溥仪退位,历代共有494位皇帝(不包括其他君主)。不论他们的功过如何,这些皇帝无疑是中华文明发展进程中不可或缺的重要角色。

然而,许多人难以理解,古代大多数皇帝为何寿命普遍偏短。史学家统计各朝代皇帝的平均寿命后发现,竟然不到四十岁。尽管当时生活条件相对简陋,但皇帝们享受着全国最优渥的生活待遇。事实上,这种寿命短暂的现象主要源于四大致命原因:非正常死亡、繁重政务、后宫压力和遗传疾病。

首先,非正常死亡指的是皇帝因自杀或被他杀而英年早逝。以明朝末代皇帝崇祯为例,他身体状况并不理想,但在李自成攻入北京城的绝境时,他选择了自缢谢世,放弃了江山。有人批评他治国无方,但在国家大厦即将倾覆的关键时刻,孤木难支。崇祯临终留下的话语,显示了他深刻的无奈和担当:“无面目见祖宗于地下,自去冠冕,以发覆面,任贼分裂朕尸,勿伤百姓一人。”他虽多次有逃跑机会,却最终选择了同明朝共存亡,体现了一位君王的气节与责任。除了自杀,还有他杀的案例,如东汉末年被董卓废黜的汉少帝刘辩,被迫饮毒酒而亡。五代十国时期更是杀戮频繁,唐末朱温先暗杀唐昭宗,继而逼迫哀宗禅让,最后用毒酒除掉对手。这些皇帝身边的诸侯、外戚、大臣乃至后宫都可能成为他们的杀手,年轻的皇帝更容易遭遇非正常死亡,因而拉低了皇帝的平均寿命。

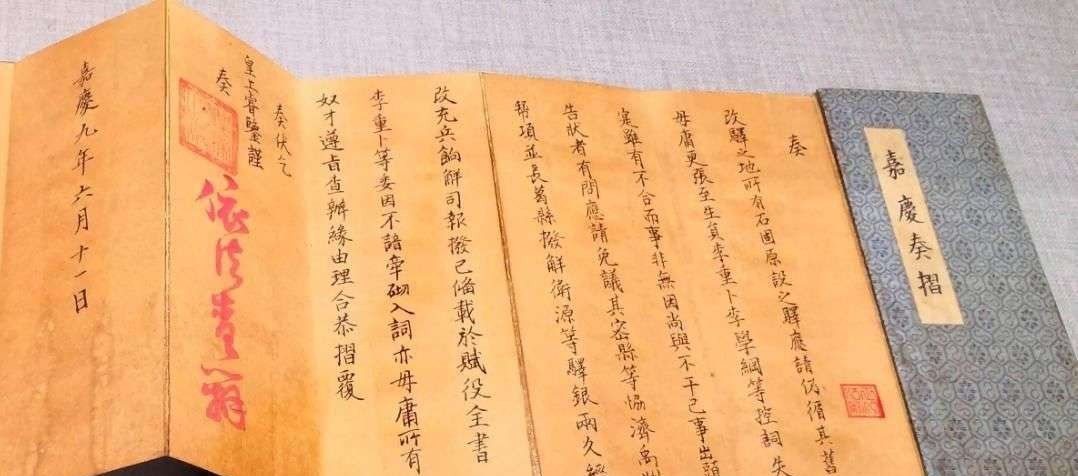

其次,皇帝肩负的政务繁重远超外界想象。一个国家的每个地区,都有成千上万的奏折等待皇帝批阅。即使将权力下放,也需要皇帝最终审核,确保政令得以贯彻。就像老师批改成百上千的试卷,即便有助手,也必须抽查核对,避免失误。古代皇帝便是这样承担起“老师”的角色,但他们所承担的责任和后果远非老师可比。除了处理奏折,他们还需推动政治改革、振兴经济、保障民生,这些都非交由官员即可确保成败。许多皇帝明明勤勉,却仍难挽国运衰败,心理与现实的双重压力无疑折磨着他们的身心,进一步缩短寿命。清朝便是典型,嘉庆、道光、咸丰、光绪几位皇帝虽努力治理国家,但成效有限,甚至多遭挫折和耻辱,嘉庆面对天理教入宫束手无策,道光签订不平等条约,咸丰中途放弃,光绪被慈禧控制,都让人感叹皇帝的难处。

第三,后宫众多虽带来“劳逸结合”的想象,但实际情况并非如此。中国古代四百多位皇帝中,像乾隆这样能相对轻松享受盛世的皇帝寥寥无几。皇帝休息多在后宫,但这并不代表身体得以恢复,反而因为临幸众多妃嫔而透支健康。皇帝们不得不“咬牙忍受”,既要延续皇室血脉,又难以真正休息。若选择纵情声色,虽然摆脱了政务压力,但国家治理却会遭受影响。以唐玄宗李隆基为例,盛世初期国力鼎盛,人均粮食产量高居不下,但李隆基沉溺于与杨贵妃的宠爱,最终导致安史之乱爆发,唐朝国力急剧衰退。北齐武成帝高湛更是为了享乐,将皇位禅让给儿子,29岁就退位成太上皇,但这也为北齐灭亡埋下隐患。可见皇帝的“劳逸结合”其实背负着巨大的压力与风险。

最后,遗传疾病也是影响皇帝寿命的重要因素。每个王朝皇位都是家族内部继承,这种血脉延续确保了皇权稳固,但也带来了遗传病的传递。古代医疗手段有限,难以根治家族疾病。以三国魏国和清朝为例,曹操未能预料到司马懿家族的长期掌权及其家族成员的早逝。曹丕、曹叡都英年早逝,遗传疾病被认为是潜在原因之一。清朝的数据则更直观,皇太极的25个子女中有20%早夭,康熙的55个子女早夭比例更高达51%。尽管乾隆皇帝活到87岁,是极少数长寿皇帝,但之后的雍正、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪等皇帝多因暴病或意外早逝。光绪虽被慈禧毒杀,但身体本就羸弱。遗传基因无疑成为他们寿命短暂的重要因素。

综合来看,古代皇帝平均寿命不超过四十岁,是多种复杂因素共同作用的结果。这个高风险职业光鲜背后,隐藏着致命的危机与压力。了解了这些原因后,不禁让人重新审视对古代皇帝生活的羡慕,是否依旧如初。