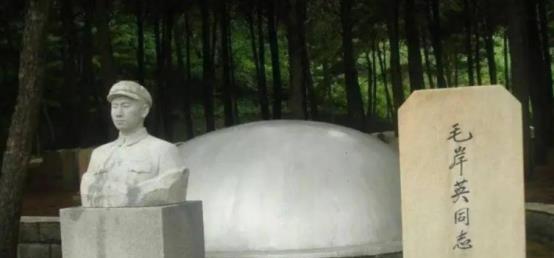

毛岸英牺牲后,毛主席的一番话令彭德怀泪流满面,而蒋介石的反应很狭隘 。 1950年11月25日,朝鲜战场传来噩耗,毛主席的长子毛岸英牺牲了。同样是失去战友儿子的消息,毛主席和蒋介石的反应却天差地别。一个胸怀天下,一个只顾家族。这背后到底隐藏着怎样的人格差距? 毛岸英从小就不是普通人家的孩子,但他的童年比谁都苦。杨开慧烈士牺牲后,鉴于毛泽东的三个孩子——毛岸英、毛岸青、毛岸龙三兄弟所处的危险境况,党组织决定将他们转移到上海。那时候的上海,对这三个孩子来说就是个人间地狱。岸英、岸青曾在烧饼铺当学徒,挨打挨骂,受尽折磨。逃出店铺后,两人靠卖报纸、拾破烂、捡烟头、帮助推人力车来维持生活。 八岁的毛岸英在上海街头卖报纸,冬天冻得手都伸不直,但还要大声吆喝。有时候饿得实在不行,就和弟弟去垃圾堆里翻找别人丢掉的食物。这样的日子一过就是好几年,直到1936年6月,中共地下组织找到流落上海街头的14岁的毛岸英和13岁的弟弟毛岸青,并被安排去苏联学习。 在苏联的日子,毛岸英如饥似渴地学习。不仅读书,还主动参军打仗。当德国法西斯入侵苏联时,他驾驶坦克一路打到柏林,获得了斯大林亲自颁发的勋章。1946年回国后,毛主席没让他享受特殊待遇,而是送他去上"劳动大学"。毛泽东把毛岸英带到陕甘宁边区一位劳动模范跟前说:"这位就是校长。你过去吃的是面包牛奶,回来要吃中国的小米,可养人哩。" 朝鲜战争爆发后,毛岸英第一个报名参加志愿军。1950年10月15日,毛岸英随志愿军总部雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江。他在志愿军司令部担任俄语翻译,工作认真负责,从不因为自己的特殊身份而搞特殊化。 悲剧发生在1950年11月25日上午。毛岸英同三个参谋在房子内,十一时,敌机四架经过时他们四人已出来,敌机过后他们四人返回房子内,忽又来敌机四架,投下近百枚燃烧弹,命中房子,当时有二名参谋跑出,毛岸英及高瑞欣未及跑出被烧死。 彭德怀得知消息后,痛苦得几乎站不住。彭德怀从通讯参谋那里要来一张电报纸,他要亲自给毛泽东起草电报。电报是这样写的:"今天,志愿军总司令部遭到敌机轰炸,毛岸英同志不幸牺牲。"不到30个字的电文,彭德怀写了1个多小时,因为他不知道如何向毛泽东交代啊! 消息传到北京后,周恩来接过电报一看,也不相信自己的眼睛。他反复看了几遍,他知道这是千真万确的噩耗。考虑到毛主席的承受能力,直到1951年元旦后的第二天,周恩来才将电报与他附的一封信交与毛泽东秘书叶子龙,由他转交毛泽东。 当毛主席看到这份电报时,主席听到后很突然,又拿烟,又把烟丢那儿。回过头,他又点烟。本来那个火柴盒就在他前面,他不知道,还在口袋里找。泪汪汪的,但是不明显地让你看出来他在哭,但是我们心里明镜得很,他的泪水比我们还要多,还要疼,那是他最亲爱的儿子。 彭德怀回国后,主动来到毛主席面前请罪。彭德怀心情沉重地对毛泽东说:"主席,你把岸英托付给我,我没有保护好他。我有责任,我请求处分!" 面对彭德怀的自责,毛主席的反应让所有人动容。毛泽东沉默了好久,才昂起头,轻轻地走了几步,看着彭德怀愁苦的面容,用低沉的声音说:"搞革命嘛,总是要死人的。岸英是一位普通战士,献出了年轻的生命,他尽了一个共产党员应尽的责任,不能因为他是我的儿子,就不该为中朝两国人民共同事业而牺牲,世上哪有这样的道理呀!哪个战士的血肉之躯,不是父母生的?" 听到这番话,彭德怀再也控制不住,泪如雨下。这不是因为愧疚,而是被毛主席的胸怀深深震撼了。 同样的消息传到台湾后,蒋介石的反应却完全不同。这一天晚上,蒋介石内心久久不能平静,他让蒋经国来房间谈话,先是询问蒋经国知不知道毛泽东儿子在朝鲜战场牺牲的事。在得知蒋经国了解情况后,蒋介石皱着眉头,紧接着便说道,经国,你一定要好好保重身体,在他心中,蒋经国是唯一能够继承自己职位的人,如果蒋经国有任何闪失,他反攻大陆的心愿将彻底无望。 蒋介石的意思就是,这片土地必须要姓蒋,这片土地是我蒋家的,不能让外人窃取。这不就是妥妥的封建思想?他考虑的不是国家民族大义,而是蒋家的统治能否延续下去。 这就是两种截然不同的格局。毛主席心里装的是天下苍生,是革命事业,所以能够忍受失去儿子的巨大痛苦,依然以大局为重。而蒋介石想的只是一家一姓的得失,眼界之狭隘,境界之低下,一览无遗。 毛岸英牺牲后,有人建议将他的遗体运回北京安葬,毛主席坚决不同意,引用"青山处处埋忠骨,何须马革裹尸还"的诗句,让儿子和其他牺牲的志愿军战士一起长眠在朝鲜。70多年过去了,毛岸英依然静静地躺在朝鲜的志愿军烈士陵园里,和10多万英烈在一起。 同样面对战争中的生死离别,一个选择了人民至上,一个选择了家族至上。历史已经给出了答案,人民选择了谁,就是最好的证明。你觉得这两种不同的反应说明了什么?欢迎在评论区说说你的看法。