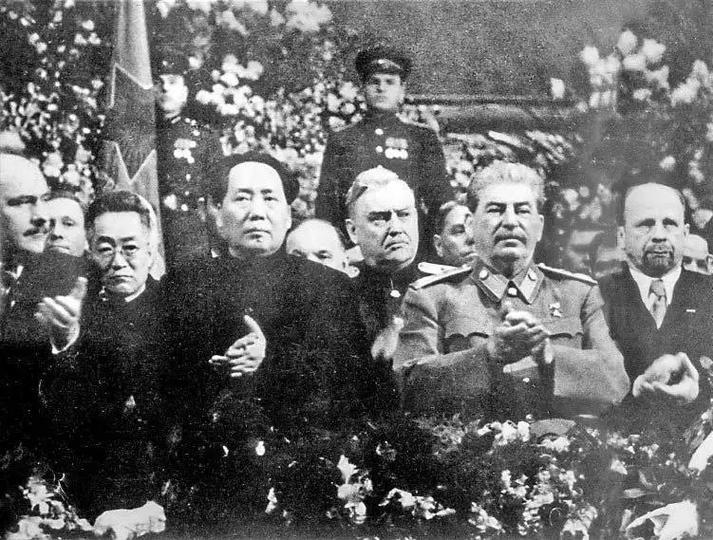

赫鲁晓夫回忆说,有一次和毛主席喝茶聊天,他问,“有多少征服者进入过中国?”然后他自己回答说:“中国被征服过很多次,但是中国人同化了所有的征服者。”毛主席以挑战的口吻对赫鲁晓夫说:“你想想,你们有两亿人,我们有七亿人。” 1954年首次访华时,他归还旅顺、大连并扩大工业援助,试图以平等姿态换取毛主席的支持。 但这种“平等”本质仍是基于苏联主导的社会主义阵营体系:1957年签订《国防新技术协定》时,赫鲁晓夫一面提供核技术援助,一面坚称“社会主义大家庭只需一把核保护伞”,其潜台词依旧是力量中心论:苏联掌控核心武力,盟国接受庇护便好。 这种思维与他对中国历史的解读一脉相承:文化韧性值得欣赏,但现实权力必须集中。 毛主席的回应则直指力量本质。1957年莫斯科会议期间,他于公开场合支持“以苏联为首”,同时强调“荷花虽好,需绿叶扶持”,此语暗示苏联亦离不开中国的支持。 当赫鲁晓夫私下询问接班人时,毛主席指向邓工的动作,恰似对“七亿人”理论的具象化——这个被赫鲁晓夫评价为“话不多,专抓要害”的小个子,后来成为打破超级大国垄断的关键推手。 毛主席提及人口并非偶然。1958年赫鲁晓夫提议共建长波电台和联合舰队时,中国以主权为由断然拒绝。苏联专家撤离后,中国凭借庞大的人口基数与技术人才培养能力,自主完成长波电台建设。 这印证了毛主席的逻辑:量级决定自主权。当赫鲁晓夫在宴会讲话中影射中国领导人时,毛主席以退席沉默应对——七亿人口支撑的政权,无需在言语交锋中证明存在感。 这种差异在核问题上尤为凸显。赫鲁晓夫1955年称核武器“费钱费力又不能吃”,建议中国专注民生。但毛主席次年即在党内宣布“进入钻研原子能新时期”。 苏联终止援助后,中国于1964年引爆首颗原子弹,恰是“二亿七亿”论的现实注脚:人口规模支撑的科研体系,终将突破技术封堵。 回望这场对话,赫鲁晓夫看到的是文明层面的“同化力”——如元清两代征服者最终融入中华体系。但毛主席着眼的是现代国际博弈规则:人口规模意味着战略纵深、人才储备和市场容量,是抵御外部压力的基础。 历史证明,文化韧性需通过现实力量彰显。当代中国在科技与经济的崛起,本质上仍是“七亿人”逻辑的延续——庞大人口转化的工程师红利、消费市场和技术应用场景,成为抵御单边制裁的关键盾牌。 而赫鲁晓夫时代未能理解的,恰恰是这种将文明底蕴转化为现代力量的转化机制。 中苏论战六十年后的今天,超级大国对新兴力量的遏制策略重现国际舞台。当某些国家以“规则”为名行技术封锁之实时,毛主席与赫鲁晓夫的对话依然折射现实:文明韧性固然深刻,但没有现实力量支撑的文化自信终是空中楼阁。 素材来源:人民日报出版社 人民日报出版社官方账号 2019-07-22 09:04