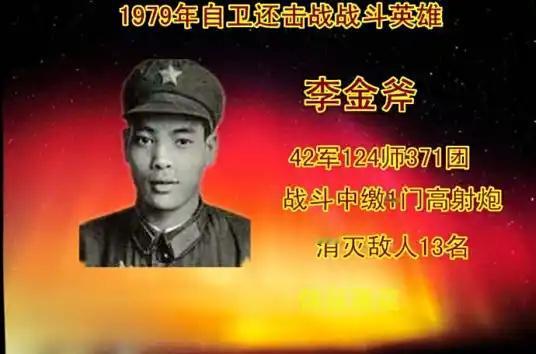

1979年,在对越自卫反击战中,解放军向越316高地发起进攻,结果我炮兵还没到位,对方阵地就被炸开了花,团长纳闷:这炮火到底是谁在打? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1979年2月17日凌晨,对越自卫反击战打响,中国人民解放军42军124师371团奉命向越军盘踞的316高地发起进攻。 这座高地地势险要,越军在上面修建了坚固的防御工事,还部署了高射炮和机枪阵地,对周围区域形成了有效压制。 我军多次冲击未果,部队伤亡不小,前线进展缓慢,炮兵部队受地形影响未能及时到位,指挥部一时陷入被动。 就在这时,情况发生了变化,敌方阵地突然被猛烈炮火覆盖,尘土飞扬,火光冲天,指挥员透过望远镜看到敌人高地冒出滚滚浓烟,一时之间摸不清状况,因为我方的大炮根本还没有进入射程。 谁也没想到,炸开缺口的炮火不是来自正规炮兵,而是前线一名步兵临时掌握火力之后的果断举动,几小时前,371团3连1班接到命令,要拔除一座靠近316高地的无名高地。 这处高地虽小,但位置重要,正是越军火力封锁的关键节点,几门高射炮架在上面,时不时就向我军阵地倾泻炮弹,严重影响了整体推进。 李金斧是这个班的副班长,1976年入伍,从事的是修路搭桥的工兵工作,后来调到步兵连队,训练成绩原本并不突出,靠着日复一日的苦练,慢慢跟上了节奏,他曾在团部教导队自学武器使用,其中包括高射炮的基本结构。 部队推进到献河附近时,遭遇了敌人的猛烈炮击,李金斧所在的班在泅渡过程中,有战士在水中抽筋陷入漩涡,他跳下冰冷的河水,将人拖上岸,上岸后情况紧急,排长指示他暂代班长指挥,带队拔点。 李金斧将全班分成三组,一组正面吸引火力,两组悄悄从两侧摸上去,敌人没想到有人能在这样的炮火下展开包抄。 靠近阵地后,他们用手榴弹开路,一举突破了敌人的火力点,战斗结束后,战士们清点阵地,发现敌军遗留了四门55式37毫米高射炮和大量炮弹。 夜幕降临,敌人开始反扑,李金斧让大家构筑简易工事,准备防守,敌人一波一波地冲上来,我方子弹逐渐紧缺,李金斧决定使用缴获的高射炮,虽然没人正式操作过,但他凭着训练时的记忆和手感开始尝试。 第一次炮弹落点太近,第二次又打远了,他不断调整角度和装填方式,慢慢掌握了方法,几发炮弹精准落入敌人队形,敌人被打乱阵脚,进攻节奏被打断。 随后,他将炮口转向316高地所在方向,根据地形推测敌人阵地位置,连续发射二十多发炮弹,爆炸声响彻山谷,越军阵地被撕开缺口。 团指挥部通过望远镜看到敌阵冒烟,不清楚是哪个炮兵阵地开火,一打听才知道,是前线步兵用敌人的高射炮打出来的,这一轮炮火恰好为主力部队后续冲锋打开了通道,战斗随即推进,我军夺回了316高地。 第三天,部队陷入补给困难,弹药和食物紧缺,李金斧带两人冒险前往敌人废弃营房寻找粮食,刚找到一些大米准备煮饭,炮弹再次落下。 第四天, 他左腿和左手被弹片击伤,后脑也中了一块碎片,他强忍疼痛,将另一个受伤的战友背在简易担架上,一步一步往后方挪。 全程只有一百多米,但他走得异常艰难,鲜血一路洒在地上,他没有松手,直到担架组赶到,他晕倒前低声说自己还能打,被战友用绳子绑在担架上抬下山。 这场战斗中,他带领1班坚守三昼夜,用缴获的武器击退敌人多次反扑,击毙十余名敌军,他临危不惧,临阵果断,用实际行动改变了战局,为后续部队攻下高平、合围越军主力赢得先机。 战后,他被授予一等功,那四门高射炮虽不是制胜全部,却是转折关键,当年炮火为何从天而降,团长在战场上看得清楚。 不是天降神兵,是普通步兵在极端条件下的硬拼,如今再回看这段战斗,最该记住的,是他们在绝境中创造的希望。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:《许世友的最后一战》——江苏人民出版社