东亚第一“性压抑”国,穷人不配结婚了?

东京地铁的车厢广告屏上,穿着西装的男人正对着镜头鞠躬:“35岁前必须结婚——婚活私塾帮你攻克最后一道难关。”

相邻的灯箱里,戴着珍珠项链的女人微笑举着计算器:“婚活投资回报率评估,让你的每一分钱都花在刀刃上。”

这不是某部荒诞剧的场景,而是日本街头随处可见的日常。

当结婚从人生选择变成必须攻克的“人生课题”,整个日本社会正陷入一场没有硝烟的婚恋内卷战。

日本结婚市场疯狂内卷

清晨的东京新宿,职业介绍所还没开门,隔壁的婚活咨询公司已经排起长队。有人手里攥着三张不同婚介所的宣传单,每张上面都印着醒目的成功案例:“三个月脱单,半年闪婚”“年薪提升30%,婚恋竞争力翻倍”。

为了挤进婚姻市场的及格线,不少人已经连续数月压缩日常开支,每天只靠便利店饭团果腹。

在日本,“婚活”早已不是新鲜词。这个将结婚视为“终身事业”的社会,把相亲、联谊、自我提升等一切与婚恋相关的活动打包成系统工程。

电车上的广告循环播放着婚介APP的slogan:“今天不婚活,明天变孤老”;写字楼电梯里贴着“婚恋竞争力测评”的二维码;连便利店的货架上都摆着《30天变身万人迷》《约会话术大全》之类的速成手册,封面上的副标题写着“再不学就晚了”。

更夸张的是各类“婚恋强化训练营”。

东京一家知名机构推出的“钻石会员套餐”,售价120万日元(约合6万元人民币),包含从餐桌礼仪到资产配置的28门课程。

学员要在三个月内完成“约会模拟考核”“见家长压力测试”,甚至要通过“婚后五年家庭预算规划”的笔试——这哪里是相亲培训,分明是MBA式的婚恋攻坚。

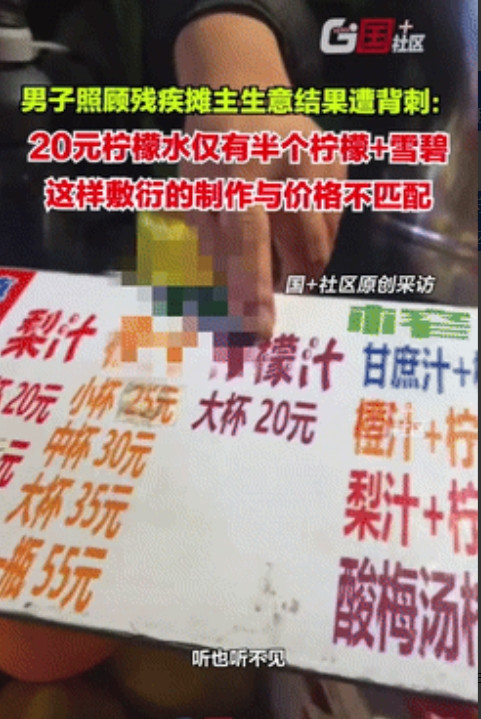

这种“相亲返贫”的荒诞剧每天都在上演。日本婚恋研究机构的数据显示,2024年有32%的未婚年轻人因婚活支出陷入负债,平均债务额达到年收入的1.3倍。

当婚姻变成一场需要砸钱通关的游戏,年轻人早已忘了,爱情本该是两个人的心跳,而不是财务报表上的数字博弈。

谁在成为“结婚难民”?

在东京婚恋市场的暗语里,“结婚难民”指的是那些被市场规则抛弃的群体。

而这群“难民”的构成,远比想象中更复杂。

日本社会给男性套上了沉重的经济枷锁。在“男主外女主内”的传统观念尚未完全瓦解的当下,男性的经济实力依然是婚恋市场的硬通货。

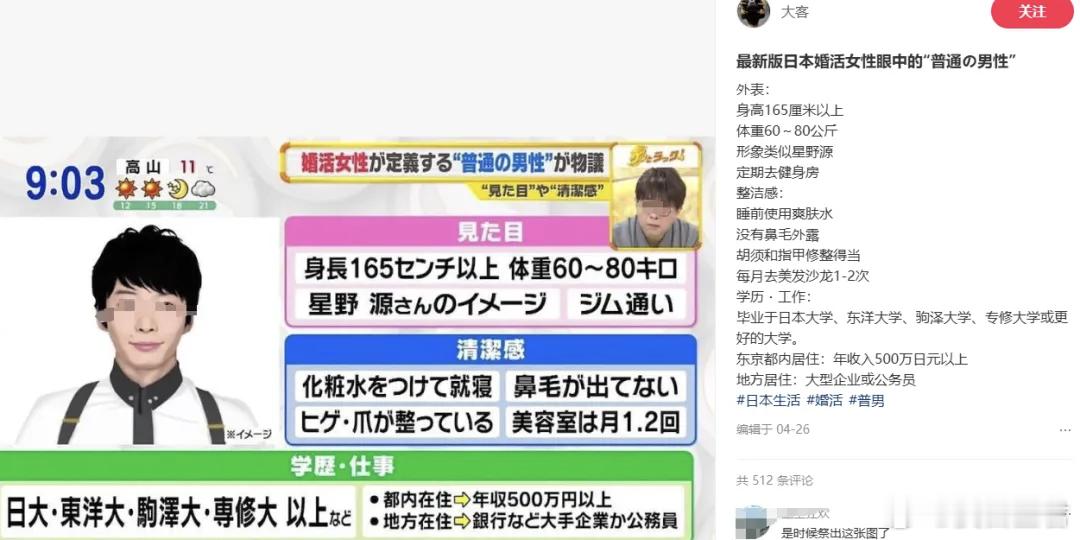

调查显示,78%的未婚女性将“稳定职业”列为结婚首要条件,65%明确要求配偶年收入不低于400万日元(约合20万人民币)。

更残酷的是,这种门槛正在形成“恶性循环”。

低收入男性因为没钱婚活而更难结婚,没结婚又被视为“不稳定因素”,在职场上更难获得晋升。

就像有人无奈表示的:“老板会觉得‘连家都养不起的人,怎么能委以重任’,可不给我加薪,我永远养不起家啊。”

与低收入男性形成鲜明对比的是,在东京的一些外资银行里,不少部门经理年收入1200万日元以上,有房有车,却成了朋友口中的“黄金剩斗士”。

这群拿着高薪、受过高等教育的女性,本应是婚恋市场的“香饽饽”,却成了最尴尬的存在。

日本总务省的数据显示,年收入800万日元以上的女性中,30-35岁的未婚率高达47%,是普通女性的2.3倍。

背后的症结藏在传统性别秩序的裂缝里。日本社会依然默认“男主女从”的家庭模式,男性普遍接受不了“妻子收入更高”的设定。

婚恋咨询机构的调查显示,72%的男性希望配偶收入低于自己,83%认为“女性应该承担更多家务”。

这就导致高收入女性陷入两难:降低标准找收入更低的男性,可能面临对方的自卑与抵触;

坚持标准找同层次男性,又会发现符合条件的早已被抢空——毕竟,能接受“女强男弱”的男性,在日本还是少数派。

更微妙的是职场与家庭的双重挤压。许多高收入女性每天工作,根本没精力像传统女性那样学做饭、练插花。

“客户会佩服我的专业能力,但相亲对象会说‘你这样不像个女人’。”这戳破了一个残酷真相:当女性突破经济天花板时,社会给她们的婚恋枷锁反而更紧了。

结婚难困境,如何破局?

当结婚市场卷到极致,年轻人只剩下两条路:要么低头,要么退场。但现实是,连低头的资格,都不是人人都有。

在东京,不少像牙科医生这样的高收入女性,年收入900万日元左右。在多次相亲失败后,会被家人劝说:“降低标准吧,找个老实人就好。”

这种“标准降级”从来不是单方面的妥协,而是一场心理与现实的剧烈碰撞。高收入女性习惯了独立决策,突然要适应“迁就对方自尊”的相处模式,往往水土不服。

更现实的是社会舆论的压力——当女性“下嫁”,会被贴上“没人要才将就”的标签;而男性“高娶”,则会被嘲笑“吃软饭”。

这种双重标准像无形的墙,把想退一步的人挡在原地。

日本婚恋专家提出“台阶理论”:婚姻就像上台阶,男性希望找比自己低半级的,女性希望找比自己高半级的。当女性站得太高,台阶上方早已空无一人。

比起城市女性的纠结,偏远地区的低收入男性连“降低标准”的选项都没有。

在青森县的小村落,20-40岁的男性未婚率高达58%,当地人称他们为“村落孤狼”。

为了破解这个困局,日本政府和民间曾想出“曲线救国”的办法:跨国婚介。上世纪90年代,秋田县推出“越南新娘计划”,山形县组织“菲律宾联谊团”,甚至有地方政府把“引进外国配偶”纳入政绩考核。

最鼎盛时,日本每年有1.5万跨国婚姻,其中80%是日本男性迎娶东南亚女性。

但这扇门正在慢慢关上。

随着越南、菲律宾等国经济发展,年轻女性更愿意留在本国发展,而不是远嫁语言不通、文化隔阂的日本乡村。

更讽刺的是,那些早年嫁过来的外国女性,如今不少人带着孩子离婚——她们受不了丈夫的大男子主义,也忍不了偏僻乡村的闭塞。

剥开日本婚活内卷的层层乱象,看到的其实是一个社会的集体焦虑。

结婚难从来不是简单的情感问题——它背后是收入差距扩大、性别平等滞后、城乡发展失衡的综合病症。

日本少子化率创新低,劳动力缺口达150万,这些都与年轻人“结不起婚”直接相关。当婚姻变成奢侈品,整个社会都要为这场内卷买单。

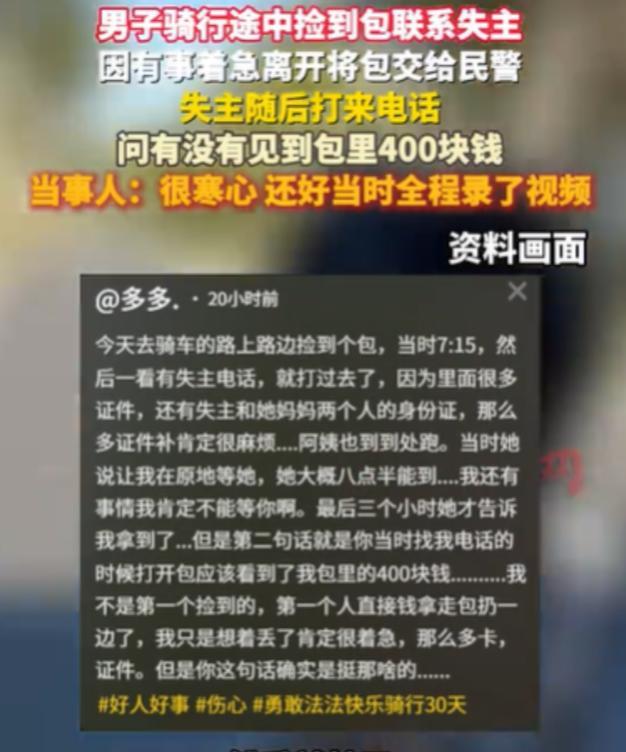

更值得反思的是婚姻的本质。那些在婚活中负债的年轻人,那些被贴上“结婚难民”标签的男女,他们追逐的到底是爱情,还是社会强加的“人生KPI”?

或许日本的今天,正在给我们提一个醒:当婚姻从“两个人的相濡以沫”变成“两个人的资源匹配”,当爱情需要用存款数额证明,用培训班包装,我们最终卷赢的,可能只是一场与幸福无关的战争。

毕竟,好的婚姻从来不是算出来的数字,而是两个人愿意一起走下去的勇气。