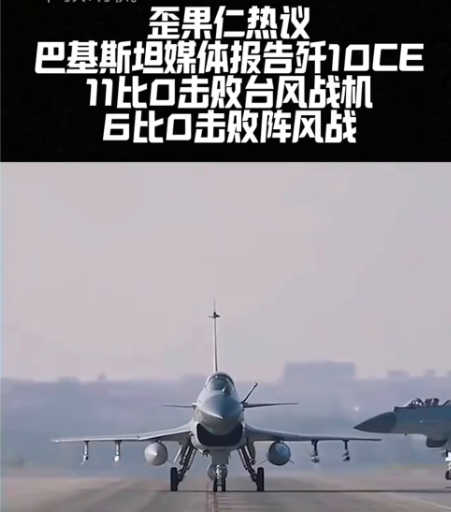

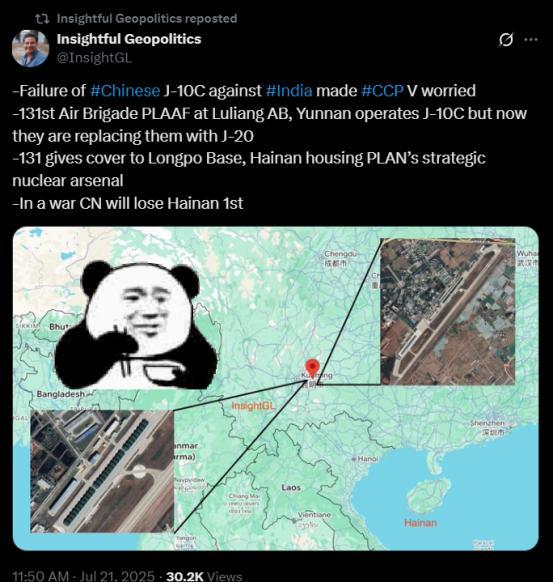

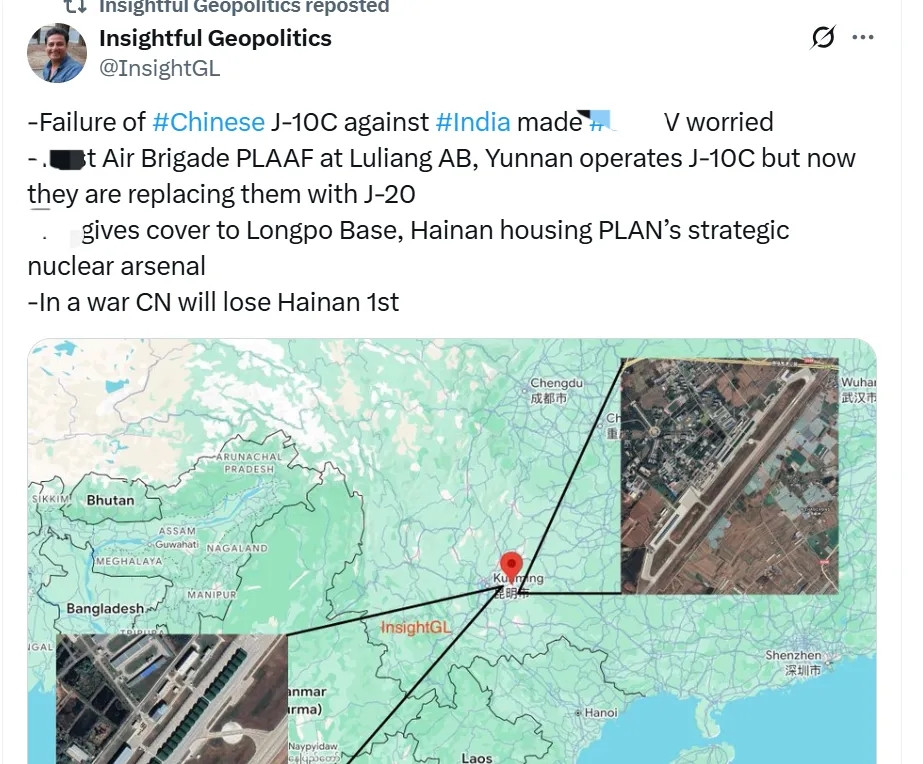

歼10大单彻底告吹?台风战机半路杀出,和歼16平分秋色? 土耳其空军的换装计划,原本被视为中国战机打开北约门槛的关键一步,但随着40架欧洲“台风”战斗机的强势“杀入”,这场军贸博弈的天平悄然倾斜,歼-10C被迫“出局”。 这一变局不仅引发全球防务市场的广泛关注,也再次揭示了国际军贸背后暗流涌动的政治角力与体系博弈。 土耳其此前因采购俄罗斯S-400防空系统而激怒美国,土耳其被逐出F-35隐身战机项目,原本寄望以F-16 Block 70/72作为过渡型替代的计划也因美国国会阻力迟迟未能成行。 面对美方的层层限制,土耳其开始重新审视自身的军备路线,试图摆脱对美国装备的过度依赖。 正是在这一背景下,歼-10C进入土耳其军方视野。 这款中国自主研发的中型多用途战机,在中东和亚太地区逐渐打响名号,尤其在2023年印巴空战中取得亮眼战绩,令世人刮目相看。 当时土耳其外交政策委员会成员埃尔汉公开表示,歼-10C性能优良,堪比最新版本的F-16,而价格则更具吸引力。 外界普遍认为,土耳其可能采购高达42架歼-10C,甚至认为这将成为中国战机首次成功打入北约军队体系的关键突破。 然而2025年7月23日,路透社爆料,土耳其已决定签署采购40架“台风”战斗机的合同,采购金额高达60亿美元,成为年度最大单笔战机交易。 一时间所有关于歼-10C出口的乐观预期瞬间化为泡影。 这场在军贸舞台上的“突袭”,并非单纯的技术对比所致。 土耳其作为北约成员国icon,其武器采购不仅要考虑性能与价格,更必须确保与北约标准高度兼容。而歼-10C虽然在雷达、航电和导弹系统方面拥有相当竞争力。 但其核心作战体系与北约存在天然差异,尤其在数据链、指挥控制系统、武器挂载标准方面难以无缝接入现有体系。一旦强行整合,势必引发体系冲突,甚至被解读为“政治转向”,引发连锁制裁风险。 回顾过去,不难发现土耳其在S-400采购事件中已付出惨重代价,F-35项目的失利仍历历在目。 此番在歼-10C与台风之间摇摆后,最终选择欧洲战机,从某种程度上也是一种“政治避险”。选择“台风”,意味着土耳其在北约框架内寻求一个相对安全的替代方案,避免再次冲撞西方主流阵营的底线。 不可否认“台风”作为欧洲四国联合研制的四代半战机,确实具备不俗实力。 采用鸭式布局和双发EJ200发动机,具备超音速巡航能力,配备ECRS Mk2有源相控阵雷达和“流星”远程空空导弹,在制空作战中具备极强的超视距打击能力。 其优秀的飞行性能和成熟的维护体系,使其在国际战机市场上长期保持竞争力。 不过将“台风”与中国的歼-16相提并论,显然是夸张的市场宣传。 歼-16作为双发重型多用途战斗机,在平台体积、载弹量、航程、雷达孔径等方面全面领先于“台风”。 其搭载的氮化镓AESA雷达具备远程探测和多目标跟踪能力,配合PL-15、PL-17等多型远程空空导弹,构建起强大的空中控制力。 在多次实战化演练中,歼-16展现出的综合作战能力,早已跻身全球最强四代半战机行列。 其优势不仅在于性能均衡,还在于高性价比与体系完整性,适合中小国家快速形成战斗力。正是这些特点,使歼-10C在巴基斯坦、孟加拉国等国赢得青睐。 孟加拉国与巴基斯坦之间的军事互动,亦是歼-10C成功打开国际市场的缩影。 2023年,孟加拉国高层已开始接触歼-10CE,并在2024年派出高级代表团访问欧洲考察“台风”战斗机。 尽管“台风”在飞行性能上略占优势,但其高昂的采购与维护成本,以及出口需经四国一致同意的繁琐审批流程,使孟加拉国迟迟未能做出明确决定。 考虑到其军费预算有限,而中国的歼-10CE提供更具吸引力的整套作战方案,最终采购趋势仍偏向中方。 在国际军贸市场中,技术与性能只是冰山一角,真正决定交易成败的往往是战略选择与体系融合。 土耳其此次选择“台风”,不仅是一次装备更新,更是一场地缘的试探。在美国持续施压、北约标准束缚的背景下,土耳其选择了一条“最少阻力”的路径。