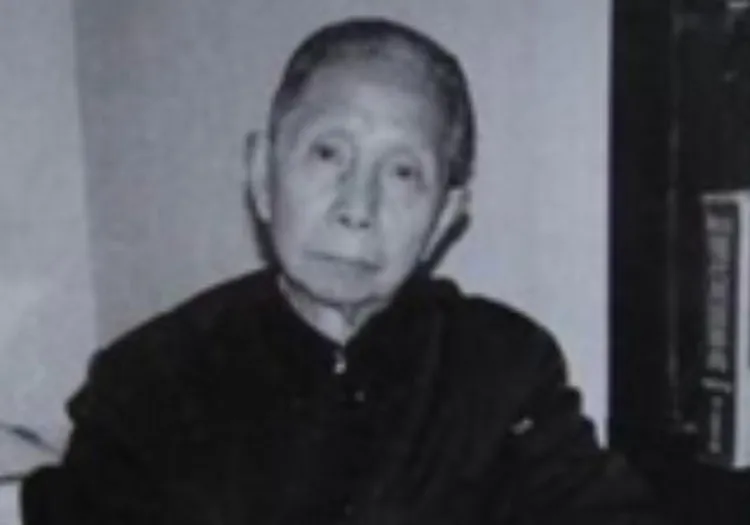

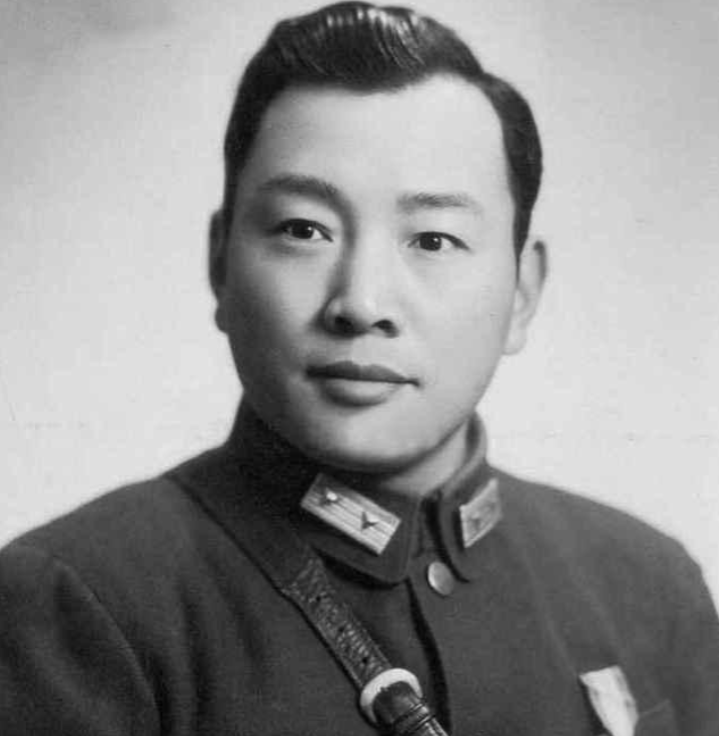

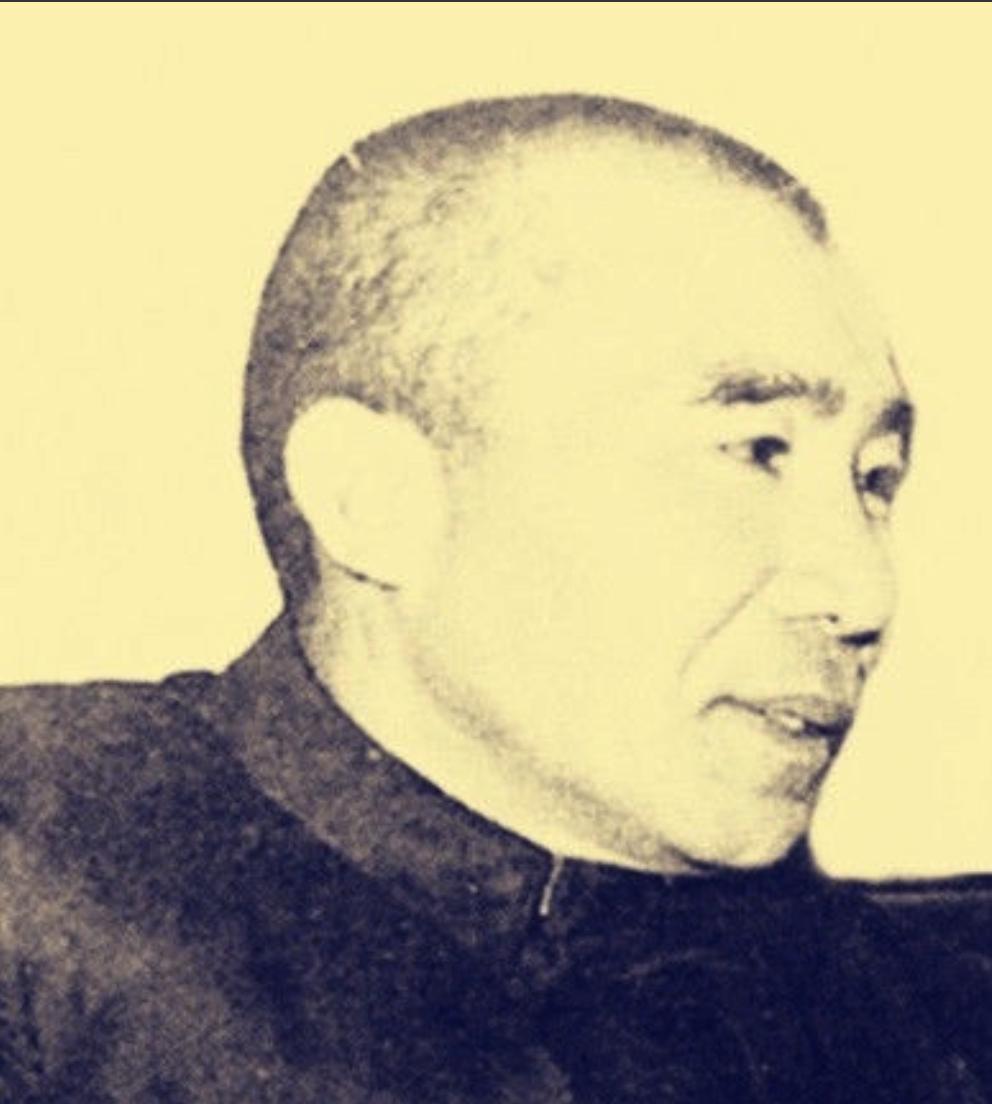

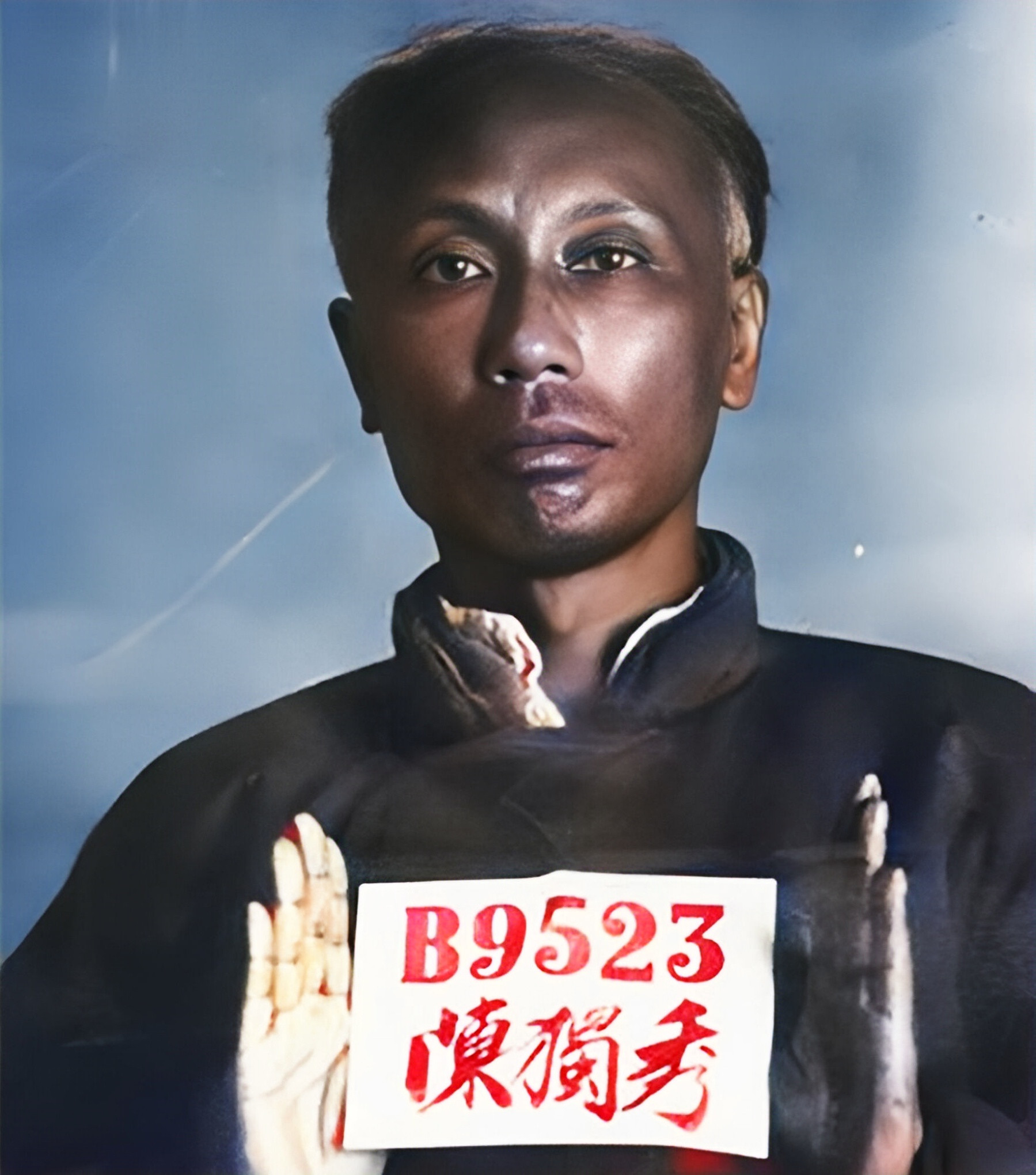

1938 年 7 月,17 岁的郭翼青嫁给了 54 岁的三婚男程潜。新婚之夜,圆房之后的郭翼青躺在床上哭红了双眼,她侧头看向这个比自己父亲还要年长的男人,内心百感交集。 1938年7月,洛阳城内一场婚礼引发议论。新娘是17岁的广东姑娘郭翼青,新郎则是54岁的国民党一级陆军上将程潜。 两人年龄相差37岁,足以构成父女关系。更引人注目的是,程潜此前已有三段婚姻,而郭翼青却是初嫁。 新婚之夜,圆房后的郭翼青躺在床上泪流不止,望着身旁这位比自己父亲还年长的丈夫,内心五味杂陈。 郭翼青的委屈不难理解。1919年出生于汕头商贾之家的她,家境优渥且受过新式教育,对未来充满独立女性的憧憬。 她原本计划完成学业后寻找年龄相仿的伴侣,而非嫁给一位年过半百的军人。程潜当时的身份是第一战区司令长官,统率三十多个师驻守郑州,是连蒋介石都要礼让三分的实权人物。 两人的结合充斥着旧式婚姻的典型特征:郭父希望通过联姻获得政治庇护,程潜则需要生活照料者,而年轻貌美的郭翼青成了交易的纽带。 这种基于利益的联姻在民国时期屡见不鲜,尤其在高官阶层。不过与当时盛行的纳妾不同,程潜是以正式婚礼迎娶郭翼青,尽管她法律上是第四任妻子,却获得了完全的家庭地位。 新婚初期,郭翼青对丈夫的疏离肉眼可见。府中下人甚至私下打赌,预测她很快会因“冷脸”遭遗弃。转折点来自程潜的尊重与包容。 他不仅兑现了“可继续求学”的婚前承诺,还主动支持郭翼青参与社会活动。更细腻的是,身为湖南人的程潜口味嗜辣,却嘱咐厨师为广东籍的妻子免辣烹肴; 每次出差归来,他总不忘捎带当地点心水果,用行动传递关怀。这些细节逐渐融化了郭翼青的心防。 尤其当她怀孕后,程潜并未因接连得女流露失望(前后共生六女),反而宽慰道:“女儿不也很好吗?健康长大就够了。” 这在重男轻女观念根深蒂固的年代实属难得。 这段婚姻的韧性在动荡时局中经受考验。1943年程潜调任西安,其第三任妻子周劼华突然登门吵闹,羞辱郭翼青。 程潜果断将大部分积蓄给予周氏并协议分手,明确选择守护新家庭。更大的考验在1949年,程潜筹划湖南起义前夕,先将郭翼青与子女送往香港避难。 起义成功后,他寄去一首亲手所写的祝寿诗,字句间满是思念:“海阔伤遥别,风平盼早旋。”郭翼青读后泪流不止,毅然携子返回大陆团聚。政治风暴中,程潜因“旧政权身份”受冲击,郭翼青始终陪伴左右; 而程潜离世后,未满五十岁的她拒绝再嫁,独自抚养六个女儿。1996年郭翼青临终坦言:“能嫁给他是我一生的幸运。” 最终二人骨灰一同安放八宝山革命公墓,以特殊形式延续了这段始于包办却终于深情的姻缘。 这段婚姻的深层价值在于打破了“老夫少妻必为交易”的刻板印象。程潜虽位高权重,却未将妻子视为附属品,而是尊重其社会属性——新中国成立后,他支持郭翼青在湖南省妇联及民革中央工作,使她成为连任三届的全国政协委员。 反观同时代其他地区,女性权益仍受严重束缚。例如在晋冀鲁豫边区1942年颁布婚姻条例前,山西农村还流行“打死妇女等于打死一头牛”的残酷民谚。而程潜夫妇的关系,意外成为旧式婚姻框架内萌发平等意识的案例。 回望1938年那个泪湿枕巾的新婚夜,年轻的郭翼青或许想象不到,这个被迫接受的男人会成为她一生的灵魂伴侣。 33年的相守证明,婚姻的初始形态固然重要,但双方的真诚付出与相互成全,才是情感历久弥新的关键。在战火纷飞的年代里,他们用日常细节书写了超越年龄与时代的温情叙事。 参考资料:此女因容貌太漂亮,17岁时被54岁省长娶回家,死后葬入八宝山 2019-09-16 17:47·庆阳政法