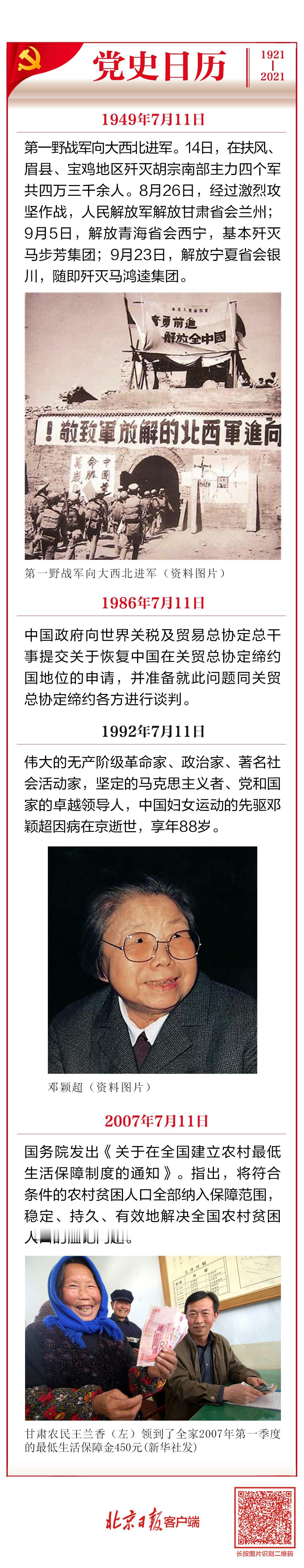

1992年7月11日,邓颖超去世后,她的秘书赵炜向中央提出了四个要求。然而,中央回应称:“即便我们同意,人民也不会同意!” 1992年7月11日,88岁的邓颖超在北京安详离世。这位陪伴周恩来总理走过半个多世纪风雨的革命家,在生命最后时刻仍保持着彻底的唯物主义态度。 她的秘书赵炜含泪执行遗愿,向中央提出四项身后事要求:不设家中吊唁、不办遗体告别仪式、不要工作人员守灵、不接待外国友人来京悼念。 中央的回应却出乎意料:“即便我们同意,人民也不会同意!” 邓颖超对身后事的安排早有准备。早在1978年建党节当天,她就写下第一份遗嘱,要求死后火化且不保留骨灰、不办追悼会、不搞遗体告别,并特别说明住房交还国家。 这份文件与周总理1976年的遗愿高度一致——两人曾约定“死后不保留骨灰,撒向祖国山河”。 1982年她两度补充遗嘱,新增“病重时不抢救”的安乐死条款,以及严禁因夫妻身份照顾亲属的严格规定。 她解释:“当生命要结束时,不必用人工药物延长,这是浪费人力物力。”这种超越时代的生死观,连秘书赵炜当时都不敢应承。 赵炜作为陪伴邓颖超近四十年的工作伙伴,在病床前见证了最后的嘱托。7月9日,邓颖超突然召见她:“赵炜,这可能是我们最后一次见面了。” 次日病情恶化,赵炜强忍悲痛列出两页纸的后事清单。当邓颖超逝世后,中央政治局召开治丧会议,赵炜郑重提出四项要求,却引发更深层的思考:一位为革命奉献终生的领导人,其个人意愿与人民情感该如何平衡? 中央最终决定“有限折中”:西花厅开放自发吊唁但不发通知;八宝山办小型遗体告别;工作人员轮班守灵; 邓颖超的简朴理念贯穿生命始终。她火化时穿着打补丁的黑色旧西装,仅一件衬衫是新做的,理由是“死人穿新衣太浪费”。 更令人动容的是骨灰盒选择——沿用1976年装过周总理骨灰的同一容器。这个斑驳的木盒被邓颖超珍藏十六年,她说:“骨灰盒只是形式,装的时间不长,何必再买新的?” 7月18日,赵炜乘船至天津海河入海口,将骨灰伴着月季花瓣撒向波涛。这是邓颖超革命生涯的起点:1919年她在此投身五四运动,结识周恩来;六年后两人在广州结为夫妇,开启半个世纪的革命情缘。 历史总有相似回响。当年周总理逝世时,中央同样未完全采纳其从简遗愿,最终出现百万群众十里长街送别的场景。 十六年后,当邓颖超要求更彻底的简化仪式时,中央再次在人民情感与个人意愿间选择平衡。 这种“不同意”背后,是对奉献者最深的敬意——正如邓颖超纪念馆里珍藏的她亲笔信所言:“我对妇女工作的关心和责任,一直承担到生命的终止。” 而赵炜洒落骨灰时飘飞的花瓣,恰似这位南宁女儿的生命注脚:归于山河,却永远绽放于人民心间。 参考资料:伟人风范应犹在 2021-01-20 13:08·金台资讯