1951年,叶亚华在澳门街头要饭无果,无奈在牌子上写道:“我是抗日名将王铭章的遗孀!”结果路过的华人商贾们纷纷停下脚步,这是怎么回事?她的结局又如何呢?

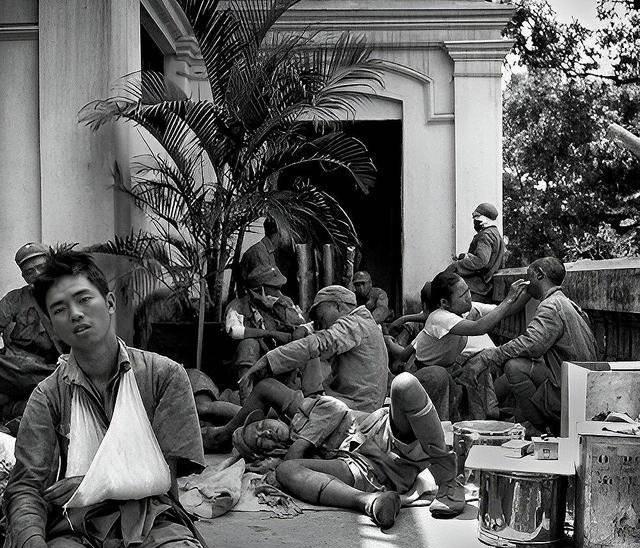

王铭章是谁?1938年3月,台儿庄大战前夕,这位川军第122师师长率部死守滕县。面对日军板垣师团的猛攻,王铭章拒绝撤退命令,与全师官兵血战到底。

3月17日,日军攻破县城,王铭章在指挥部饮弹自尽,年仅41岁。此战为台儿庄大捷赢得了宝贵时间。

叶亚华1912年出生于四川新都的书香世家,父亲是当地有名的教书先生。她自幼聪慧,1930年考入四川大学中文系,是班上仅有的三名女学生之一。1934年,22岁的叶亚华与比她大9岁的王铭章结婚。

婚后,叶亚华随军生活颇为艰苦,在汉中驻军期间,她发现当地妇女识字率极低,便自发组织了一个识字班。每天傍晚,十几个军官家属聚在她的住处学认字写字。这个小小的识字班后来培养出了当地第一批女教师。

王铭章牺牲后,国民政府追赠他为陆军上将,发放抚恤金1.2万大洋。要知道,当时一个普通工人的月薪不过10块大洋,这笔抚恤金相当于一个工人100年的收入。

然而叶亚华没有用这笔钱改善生活,而是按照丈夫生前的愿望,在新都老家创办了铭章中学。

铭章中学从1939年开办,到1949年停办,整整10年间培养了近千名学生。其中包括后来成为著名数学家的刘应明,以及多位在解放后担任县级干部的学生。

叶亚华不仅出资办学,还亲自担任语文教师,分文不取。

1949年,政局发生变化,作为国民党高级将领的遗属,叶亚华的处境变得复杂。当地政府虽然承认王铭章的抗日功绩,但对其家属仍有防范。叶亚华感到压力,决定离开四川。

她变卖了房产和所有值钱的物件,带着最小的儿子王道纲南下,原本计划投奔在澳门做生意的表兄,但到达澳门后才发现,表兄已经去了南洋。母子二人身上的钱在路上花光了,只能暂时栖身于澳门的一间破庙。

走投无路之下,叶亚华想到了举牌求助的办法,没想到这一举动很快被在澳门的四川同乡发现。最先认出她的是一位姓张的布商,他曾在成都见过叶亚华。消息传开后,澳门的川籍商人纷纷解囊相助。

澳门中华总商会为她安排了住处,并联系到了台湾方面,两个月后,台湾当局派专人将她接到了台北。此时的叶亚华已经37岁,带着四个孩子(大儿子王道源留在了大陆)开始了新的生活。

在台湾,叶亚华被安排到空军总部担任文书工作,后来调到空军子弟学校当语文老师。她的月薪虽然不高,但足以维持一家人的基本生活。为了贴补家用,她还在晚上给人补习功课,每月能多赚20台币。

叶亚华再也没有改嫁。她把全部精力投入到教育孩子上。二儿子王道明后来成为台北一家医院的外科医生,三儿子王道华成为工程师,最小的王道纲则当了中学教师。

她常对孩子们说:“你们父亲为国捐躯,你们要靠自己的本事立足社会。”

2003年,已经91岁的叶亚华提出要回成都养老,台湾方面考虑到她的年龄和身份,同意了她的申请。回到成都后,她住在二儿子为她买的一套小房子里,生活简朴。

叶亚华晚年最重要的一件事,是将珍藏多年的文物捐给了建川博物馆,这些文物包括蒋介石题写的“精忠贯日”匾额、王铭章的军装和十几封战时家书。

其中一封写于1937年12月的家书中,王铭章写道:“战事吃紧,不知何时能归。若我不幸殉国,望你教育子女成才,勿以我为荣而骄纵。”

博物馆的工作人员回忆,叶亚华捐赠时说:“这些东西放在我这里,只有我一个老太婆看。捐给博物馆,能让更多人了解那段历史。”这批文物后来成为建川博物馆抗战馆的重要展品。

2011年3月,叶亚华在成都去世,享年99岁。按照她的遗愿,丧事从简,墓碑上只刻了一行字:“抗日名将王铭章之妻叶亚华之墓”。

她生前最后一次公开露面,是在2008年汶川地震后,当时96岁的她坚持要为灾区捐款,颤颤巍巍地走到银行,捐出了自己的养老金1000元。

如今,王铭章的事迹确实被写入了中学历史教科书,但更多人记住的,可能是叶亚华的选择:用1。2万大洋办学而不是享受,在台湾辛苦工作而不是依赖救济,回到大陆捐献文物而不是藏在家中。

一个人的价值观,究竟是如何形成的?叶亚华为什么能在各种困境中始终坚持自己的原则?是家庭教育,还是时代熏陶,抑或是个人的天性使然?

鞭长莫急

深明大义,令人敬佩

用户10xxx38

王铭章将军38年4牺牲,当时41岁,也就是说王将军出生于1897年,叶亚华1912年出生,也就是比王将军小15岁对吧?怎么成了九岁呢?