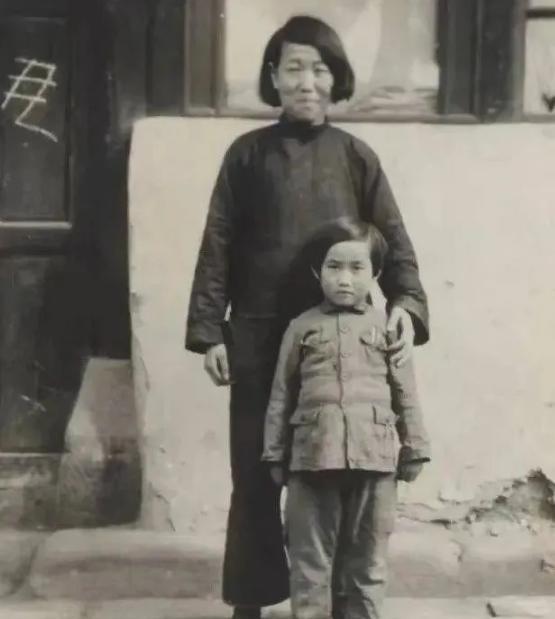

1956年毛主席在怀仁堂看戏,突然停下来问周恩来一句:“恩来,刘嫂子在哪?”在场的人都愣住了。 怀仁堂内戏曲声声入耳,台下观众正沉浸在精彩演出中,就在这时毛主席忽然转身询问身边的周恩来,刘嫂子今天怎么没来,这个简单的问候,却让在场的人都明白,有一个女人在这些革命领袖心中占据着特殊的位置。 这位让共和国领袖们惦记的刘嫂子,名叫同桂荣,是陕北革命英雄刘志丹的妻子,她的人生轨迹,从陕北的一个贫苦农家开始,最终成为无数人心中的革命母亲。 1905年同桂荣出生在一个普通农家,那时的陕北,干旱贫瘠,她从小就穿着打满补丁的棉袄,盖着破旧的毡子过冬,家里穷得连像样的鞋子都买不起,她经常光着脚在黄土地上奔跑。 七岁那年按照当地习俗,她被祖父许配给了邻村的刘志丹,这个安排在当时很常见,但同桂荣心里总是忐忑不安,因为刘志丹出身书香门第,而她连自己的名字都不会写。 1921年十六岁的同桂荣嫁给了刘志丹,新婚的头几个月,她几乎不敢和丈夫说话,生怕自己的土话让他嫌弃,但刘志丹很快就打消了她的顾虑,不仅耐心教她识字,还重新给她起了名字。 刘志丹从自己名字中取出“桂”字,给妻子取名“同桂荣”。他解释说,这个名字的含义是希望他们能够同甘共苦,一起奋斗共享荣耀,从那时起同桂荣真正感受到了被尊重的滋味。 婚后不久同桂荣就展现出了与众不同的性格,当婆婆按照传统要给她裹脚时,她坚决反对,她听村里人说过,裹脚的女人逃难时跑不快,很多人因此丢了性命,这种敢于反抗的性格,为她后来的革命生涯埋下了伏笔。 1930年代初刘志丹投身革命,经常不在家,同桂荣独自承担起家庭重担,不仅要照顾老人孩子,还要应对各种突发状况,她学会了纺线织布,学会了种地养猪,把家里打理得井井有条。 1934年国民党开始大规模围剿陕北根据地,敌人到处张贴告示,悬赏捉拿刘志丹及其家属,同桂荣知道形势危急,连忙带着四岁的女儿刘力贞躲进了山洞。 那八天八夜,是同桂荣一生中最艰难的时光,山洞里又冷又湿,母女俩只能靠雨水充饥,偶尔吃点随身带的炒面,女儿饿得哇哇大哭,她只能紧紧抱住孩子,在心里默默祈祷。 为了给女儿找点吃的,同桂荣冒险走出山洞,结果刚到村口就被敌人发现,十几个士兵端着枪朝她追来。情急之下,她抱着女儿纵身跳下悬崖,幸好被半山腰的灌木丛挂住,这才捡回了两条命。 躲过追捕后同桂荣带着女儿回到了根据地,那时的陕北根据地条件极其艰苦,吃饭穿衣都成问题,但她没有被困难击倒,反而主动承担起照顾大家的责任。 1935年毛主席来到陕北,同桂荣发现他脚上穿的布鞋又薄又破,根本抵挡不住陕北的严寒,当天晚上,她就开始为毛主席赶制棉鞋,连夜搓麻绳、纳鞋底,天亮前就把鞋子做好了。 除了照顾领导同志,同桂荣还担当起了根据地“接生婆”的角色,那时医疗条件极差,妇女生孩子全靠经验丰富的老人帮忙,同桂荣心细手巧逐渐成了大家最信任的接生员。 1936年4月刘志丹在前线牺牲的消息传来,同桂荣仿佛被雷电击中,她紧紧抱着女儿,她知道这个时候不能倒下,还有更多的事情等着她去做。 全国解放后,同桂荣被安排到西安工作,主要从事幼儿教育,她把在根据地积累的育儿经验运用到工作中,很快就成了孩子们最喜爱的老师,孩子们都亲切地叫她“刘妈妈”,这个称呼一直伴随她到晚年。 晚年的同桂荣虽然身体不太好,但精神依然矍铄,她坚持每天读书看报,关心国家大事,80岁时她还亲自写下了“继承志丹遗志,将革命进行到底”的题词,字迹工整有力。 她的一生见证了中国从积贫积弱到独立富强的伟大变迁,用自己的方式为这个变迁贡献了力量。 同桂荣的故事告诉我们,历史不仅由伟人创造,也由无数普通人的奉献汇聚而成。 她从一个不识字的农家女成长为革命战士,用自己的方式诠释了什么是坚韧与奉献。在那个风雨如磐的年代,正是有了千千万万个像同桂荣这样的女性,革命事业才能够薪火相传。 信源: 新华网《刘志丹与同桂荣:革命伉俪的红色人生》 中国军网《同桂荣:红军战士的“好嫂子”》