【朝登天子堂,暮为阶下囚,孙玉良:从刘慧落马想到什么才是真成功】

“朝登天子堂,暮为阶下囚”,对于正部级“大老虎”刘慧落马,前中纪委常委专职秘书秦次森与我交谈时如此评论。反腐利剑的寒光令人拍手称快之外,我想到的是另一个更深层次的问题:人究竟奋斗到什么样子,才算是真的成功?如果论金钱地位,刘慧已经是妥妥的“成功人士”了。但她显然是一个人生的失败者,在人生的晚年失去自由,而且名声上以“贪官污吏”盖棺论定。跟她比起来,我宁愿没钱没地位在闹市中自在逍遥。

但许多人并没有想到这一点,还在刘慧已经证明失败的人生道路上狂奔。看到一个又一个的贪官前腐后继,不禁为这些人的命运感到悲哀。这不是个性而是共性,甚至可以称之为一个社会问题。每个人都渴望成功,但当“成功”被社会简化成权柄大小、财富多寡、名望高低这些外在符号时,这种单一而僵硬的评价体系就暗暗禁锢了整个社会的灵魂。刘慧是这样,张慧、李慧也都是这样,这些人的灵魂结成一张巨大的网,网住了所有渴望被认可的心,在里面苦苦挣扎。

这让人想起《儒林外史》中范进中举后的疯癫之态,那不仅是封建科举的悲剧,更是“一考定终身”价值桎梏在当代权力场中的幽灵复现。当刘慧们踮起脚尖奋力攀爬,只为了攫取那顶“正部级”的冠冕和贪得无厌的金钱数字时,人生那广阔的可能性就在这狭窄的赛道中被碾成齑粉。他们背负着沉重的社会期许,在“成功”二字的巨大压力下,不知不觉间将灵魂抵押给了一个虚幻的幻影。

这样的“冠冕”一旦戴上,便成了遮蔽星空的囚笼。权力如同深潭,既能载舟亦能覆舟。刘慧们沉迷于权力带来的幻觉:前呼后拥、一言九鼎、予取予求……这些表象的“成功”如层层帷帐,遮住了那曾经仰望星空的清澈目光。于是,当权力在握,心灵反而被囚禁于其中。所谓官阶不过是皇帝新衣的华丽装饰,一旦法律的清风拂过,便现出“黄粱未熟”的虚无原形。他们在权力迷宫中失却初心,最终沦为权力自身的囚徒。

更深的悲剧在于,当官位本身异化为奋斗目的而非“为人民服务”的责任时,人便彻底沦为了体制的傀儡。许多掌权者将神圣职责扭曲为个人私利工具,这难道不是一个可悲现实么?此时的“成功”已如毒藤,在扭曲了人性后,最终也必反噬其身。刘慧们登顶后从高处摔落的命运,无情地揭示:当权力成为唯一追逐的目标,人便不再是目的本身,而沦为自身所造偶像的卑微祭品。

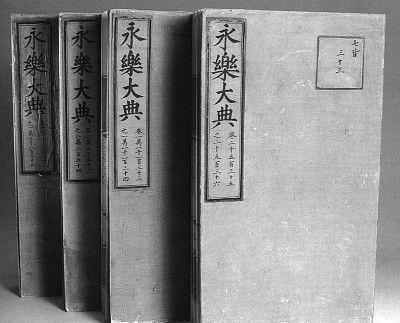

那么真正的成功究竟栖身何处?当我们仰望历史长河,那些真正不朽的光芒,往往并非来自庙堂之巅的冠冕。范仲淹“先天下之忧而忧”的胸怀,正是将个体生命融入大我洪流中的永恒坐标。真正的价值不在庙堂之高,而在人间烟火深处。它可能是敦煌壁画中那位默默无名却精妙勾勒飞天衣袂的画工,也可能是《诗经·七月》中勤勉耕作、吟唱着“九月筑场圃,十月纳禾稼”的农人,他们用双手与汗水在时间之布上织出了属于自己的锦绣图案,这些人的成功才是真正的成功。更进一步,历史中的儒者反复强调立德、立功、立言“三不朽”事业,这样的成功是更大的成功。

俗世中的“成功”,最高境界就是立德、立功、立言成为高贤大德;道教中的“成功”,最高的境界就是得道飞升;佛教中的成功,最高的境界就是顿悟成佛,心灵沉静却在极乐世界。绝大多数人生活在俗世,那我们的成功学便应立足于“三立”事业,为这个目标而奋斗。这也应成为我们这个民族的信仰,为这样的目标奋斗不会错的。刘慧的落马如同一面镜子,映照出不择手段追名逐利标准下被扭曲的灵魂。当我们将目光从“官帽”的虚光转向“人间烟火”的真实,或许会恍然大悟:真正的成功绝非外界强加的金字塔尖,而是以良知为舟,在服务他人、创造价值的航程中抵达内心的宁静港湾。

今天一大早秦次森先生从厚德养老院返回市区,我在为他送行时与之进行了一次灵魂深处的交流。他说许多公务人员缺乏的一种品质就是“密切联系群众”,不肯与群众打成一片,做官后忘了为人民服务的初心。我非常认同他的观点,当心灵不再被虚幻的“冠冕”遮蔽,才会产生一种人生顿悟:真正永恒的星空,不在高悬的官帽之上,而在扎根基层服务他人而产生的成就感里。那寻常烟火气,会永恒滋润并净化心灵,比任何“鸡汤”驱逐寒毒都管用。