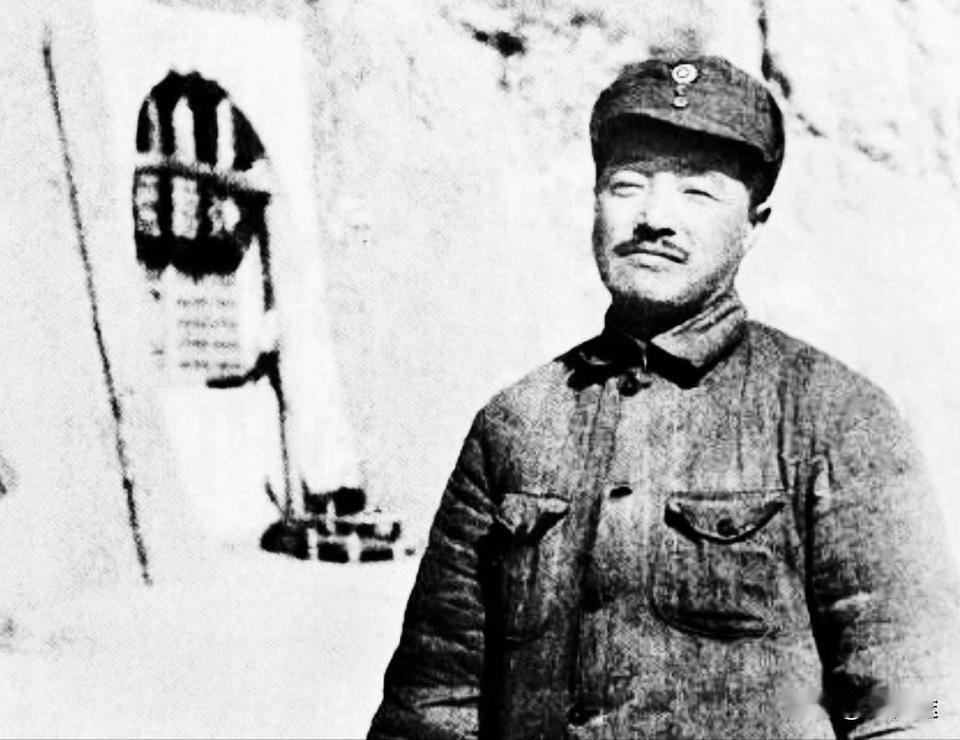

1947年7月23日,小河会议结束后,毛主席突然找到贺龙,神色凝重地说:“有句话,我一直想跟你说,“而且这句话,毛主席憋了很久。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1947年的夏天,陕北的山风干燥又热烈,小河村的窑洞里,刚刚结束了一场重要的会议,这场会议没有铺张,也没有喧闹,只有几根搭起的木杆、一块凉棚布和几张铺在地上的草席,就是在这样的地方,中共中央高层做出了一个重大的战略调整:西北战线将进入主动反攻阶段,而在这背后,贺龙将承担起一个看似平凡却极为关键的角色。 贺龙此时担任陕甘宁晋绥联防司令员,这个头衔听起来威风凛凛,但实际上,他手头的兵力几乎被调往前线,成了名副其实的“光杆司令”,张宗逊、王震、许光达三支主力部队早已被派往作战前沿,留给贺龙的,是一片后方,是一堆急需整顿和筹措的资源,是接连不断的工作和难题。 战争进入关键阶段,西北野战军要北上作战,而保障这支部队的生存和战斗力,就落在了贺龙肩上,他不能拉枪上阵,也不能策马冲锋,但他必须确保粮草、棉布、弹药、运输、人力,一个都不能少,那年陕北大旱,土地龟裂,庄稼枯死,老百姓也吃不饱饭,哪里还有富余的粮食支持打仗? 贺龙没有停在办公室里发号施令,他换上朴素的衣服,带着工作队挨家挨户走访乡村,他不是去收,而是去劝,去讲道理,他告诉老百姓前线战士的困难,也告诉他们战争胜利了,大家的生活才有希望,老百姓吃的是糠咽的是菜根,却还是咬牙从家中拿出一袋袋小米,没有车,他就组织毛驴队,一袋袋粮食装好,用麻绳绑紧,翻山越岭往前线送。 送粮不是一趟能完成的事,有的毛驴在半路累倒,有的粮食在途中被风雨打湿,有时路被敌人封锁,还得绕远路,贺龙安排人沿途设点,保障驮运路线畅通,他亲自监督粮食的分发,确保每一袋都送到战士们手中,不许浪费一粒米,这些看似琐碎的安排,实则是前线士兵生死攸关的大事。 除了粮食,棉花和布匹也极紧张,西北的冬天冷得刺骨,战士们穿着单薄的衣服在雪地里打仗,根本撑不住,贺龙发动根据地的妇女们组织纺织小组,一边种地一边织布,有的地方没有纺车,他就从别的村子调拨,有的地方缺人,他就从后备部队里抽调女兵支援,布织出来了,还要染色、防水、缝制,最后一匹匹布卷被打包装进布袋,再用人力运上前线。 弹药更难,晋绥解放区的兵工厂原本分散,规模小,效率低,贺龙组织技术骨干集中力量,在兴县设立了一个统一的工业部门,把分散的资源整合起来,他们把窑洞改造成车间,用土法炼钢,用手工组装,条件艰苦,但效率提高了,到了1948年,晋绥的兵工厂已经能每月产出十万发子弹、几万枚手榴弹,有力支援了西北战场的持续作战能力。 这些工作不仅是物资保障,更是组织能力和动员能力的体现,贺龙深知,后方稳了,前线才能赢,他推动根据地开展大生产运动,一手拿锄头一手拿枪的口号在村庄里传开了,农民种地,战士种地,干部也下地干活,荒山被开垦出来,田地一块块扩大,仅一年时间,晋绥地区新开荒地就达到四十万亩,有效缓解了粮食紧张。 运输也是个大难题,敌军不断骚扰交通线,破坏道路,封锁黄河渡口,贺龙亲自调度运输线,一条条交通线从晋绥通往陕北,像血管一样输送着物资,他安排船只隐蔽运输,把重要物资藏在普通货物中,躲避敌军侦查,有时还要在夜里偷偷转移,走野路,穿山林,每一批运送任务他都要过问,有时半夜还在地图前推演路线,只为让每一车物资、每一匹布都安全送达。 干部的培训也没落下,贺龙知道,战场上不仅需要枪和粮,也需要人,他在后方设立干部训练班,培训基层骨干和新兵,课程紧凑,纪律严格,既教战术也讲政治,训练出来的人一批批被送往前线,成为战斗力的新鲜血液。 1947年到1949年的两年时间里,晋绥解放区在贺龙的组织下,累计筹集了四十五万吨粮食、一百二十万斤棉花、五十万匹布,动员支前民工和担架队二十三万人次,这些数字背后,是无数个昼夜不停的筹划,是一位久经沙场的将军转身后方时的坚韧与担当。 贺龙没有发过一句牢骚,他知道自己不是被边缘化,而是被托付重任,他从不在乎镜头和荣誉,他关心的是粮食够不够、弹药多不多、战士有没有冻伤、有没有饿肚子,他把一位将军的责任,延伸到了枪炮声听不到的地方。 新中国成立后,贺龙依然没有停止奔走,他被任命为西南军区司令员,稳定西南局势,后来又担任国家体委主任,推动全民健身,提出“增强人民体质”的理念,他身体力行,从农村到城市推动体育设施建设,让体育成为国家发展的组成部分。