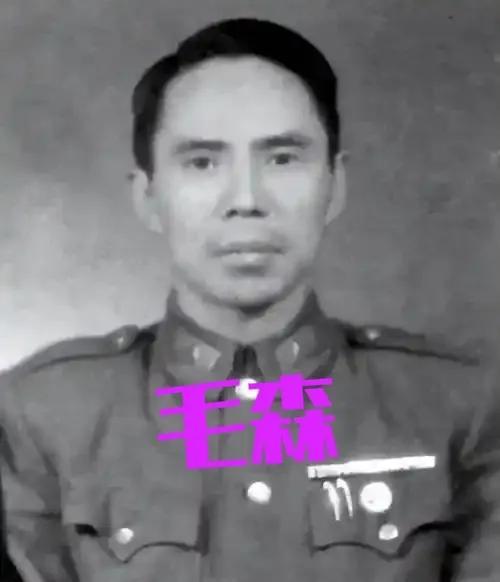

1949年,曾杀害大批西路军的马家军军长韩起功在张掖城被一位曾是西路军幸存战士的煤工活捉。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在1951年3月26日的临夏,春寒料峭,积雪未融,万人空巷的刑场上,空气中弥漫着雪后泥土与紧张情绪交织的味道,任廷栋站在人群最前排,身形瘦削、衣着朴素,怀中紧握着一块西路军的旧怀表,表盖已磨得发亮,表针则永远停在1937年3月17日下午三点,他没有说话,也没有表情,只是定定地看着台上那个即将伏法的男人——韩起功。 那个名字曾被埋进灰条沟的煤灰里、被埋进张掖监狱的鞭子声中,也被埋在祁连山的万人坑底,如今,这个名字终于以人民的名义站到了阳光下。 任廷栋1916年出生于安徽霍山,1931年参加红军,15岁随西路军西征,是队伍中最年轻的战士之一,在1936至1937年的河西走廊战役中,他随红三十军一路西进,最终困于甘肃张掖,1937年春,战事失利,任廷栋在祁连山白墩子村一带被俘,彼时他年仅21岁。 在张掖被俘期间,韩起功所部负责押解与处决西路军战俘,据甘肃省档案馆资料记载,当年关押在张掖的西路军战俘中有1300余人遇害,任廷栋因口音不同,被误认为是外地百姓,侥幸躲过筛查,他被拷打后转送至国民党骑兵部队当劳役人员,后趁部队调防之际逃入祁连山深处,隐姓埋名,藏身于灰条沟煤矿,开始了长达八年的逃亡生涯。 1941年起,他便以“林海滨”的身份在矿上做工,终日与煤块为伍,不言不语,他不抽烟,不喝酒,不与人争,也从不提起自己的过去,每当夜深人静,其他矿工熟睡之际,他便独自走到煤洞外的岩壁处,用碎石刻下“红军必胜”四字,那是他为战友们立下的墓志,也是一种自我提醒,提醒他仍未履行的誓言仍在心头。 1949年9月,任廷栋终于从灰条沟走出,他带着那枚保存多年的红军证章,步行百余里前往张掖军管会,时任治安科负责人范江海在工作笔记中记下这位“自称西路军老兵”的来访者,他递交了情报,说韩起功正藏于火烧沟台一带,带着不足二十人的残部,落草为匪。 这份情报让军管会迅速行动,行动队伍出发之前,任廷栋要求随行,他没有佩枪,只带着一封劝降信和一块被他擦得锃亮的怀表,他知道,这一去,或许是与自己过去的彻底告别。 据当时随队战士王德胜回忆,抵达火烧沟台时,正值暴雪初停,队伍在林中蹲守多时,直到一股劣质烟草味从破旧窑洞中飘出,韩起功现身时,穿着残破的棉袍,脚上仍是那双镶着金边的旧军靴,神情惊恐,他看到任廷栋,整个人如石化一般,瘫坐在地,任廷栋没有言语,只将那块怀表举到他眼前,那是战争的见证,也是血债的凭证。 韩起功终被俘,随众被押解回张掖,12月的公审大会上,任廷栋作为证人出庭,他没有激烈的控诉,只是平静地叙述了1937年在白墩子村、张掖监狱、东教场万人坑的所见所闻,他讲述了被活埋的战友,讲述了马家军如何用马刀劈开伤员的胸膛,讲述了那位女同志抱着婴儿被一铲子拍进墓坑的场景,那些都是他夜夜惊醒时的梦魇,也是一代人无法遗忘的集体记忆。 审判结束后,韩起功被判处死刑,押赴刑场那日,任廷栋再度出现,他没有穿制服,也没有佩戴任何荣誉标志,他只是一个普通的人民群众,以普通人的身份,见证了历史的一次清算。 他没有鼓掌,也没有欢呼,他只是将藏在胸前的怀表打开,看了许久,那块怀表的指针,仍停在1937年3月17日——那是白墩子村血流成河的下午,也是他人生被撕裂的起点。 解放后,任廷栋被军管会接收,重新入党,担任张掖八区区长,他从未张扬自己的过去,也极少在公共场合提及西路军的经历,他的办公桌抽屉里,锁着那把韩起功的佩刀,刀柄上缠着褪色的红绸,那些年,他常带着孩子们去灰条沟,在那块岩壁下指着“红军必胜”的刻字讲述历史,他说那不是仇恨的见证,而是信念的种子。 2019年清明节,张掖市烈士陵园新立起一块汉白玉墓碑,上面刻着“西路军老战士任廷栋”几个大字,他的孙子站在碑前,擦拭着灰尘,身后是雪后的祁连山,阳光照在山顶,积雪反射出冷冽的光芒。