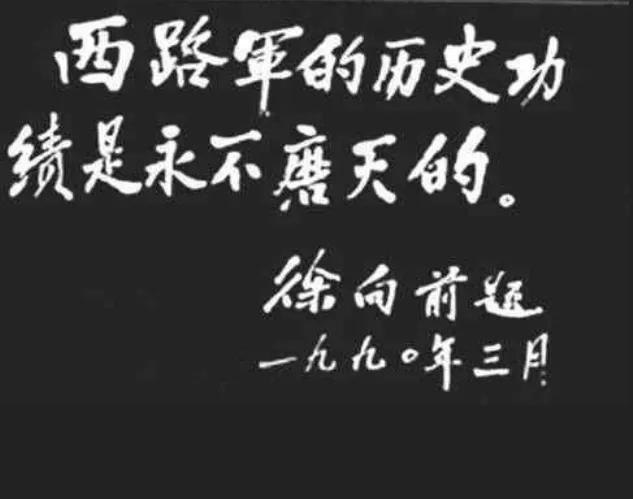

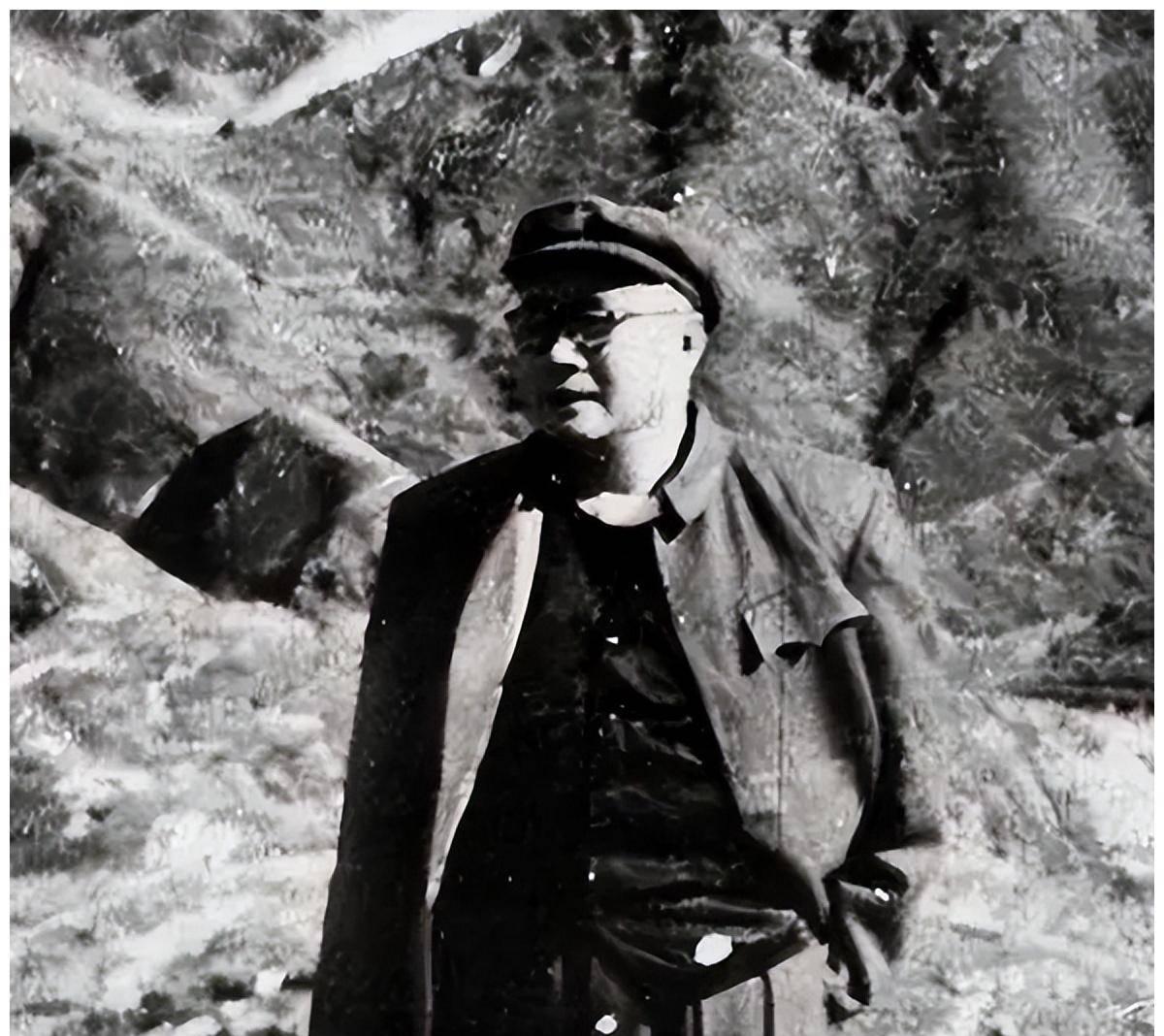

徐向前晚年总结西路军失败的3个原因:若换种打法,结局将大不同 “1979年冬,病房里灯光昏黄——’老李,你说,要是当年直接奔哈密,咱们是不是早就换了活法?’徐向前的声音又轻又缓。”这句自问,像钉子一样钉在老人的心口,也把在场的李先念拽回到四十多年前的河西走廊。 1936年10月,红四方面军第五、第九、第三十军奉命西渡黄河,组建西路军。那一刻,士气极高,人人都以为宁夏战役会是长征后的第一场大捷。可没坚持几周,电文开始反复:先是“伺机策应中央红军”,接着又成了“独自西进打通新疆”,一到永凉又改为“就地建根据地”。命令朝令夕改,部队像拧在一块的麻绳,被不同方向的力量拉扯得生疼。 徐向前在回忆录里回顾任务变动时,只写了两个字——“乱套”。他不是没争取主动,他要的只是一个清晰目标:“打到新疆,再回来。”可从永凉到临泽,从倪家营子到高台,指令层层下达,层层打折,磨掉了时间,也磨掉了锐气。马步芳、马鸿逵的骑兵正好利用这段空档,封锁驿道,截断补给。一支两万人的劲旅,硬生生被对手拆成数段,主动权的天平彻底倾斜。 外线作战讲究速决,尤其在地广人稀的河西走廊。当地堡寨星罗棋布,一个堡顶多容纳一个营。若想建根据地,就要分兵发动群众;而分兵,恰恰是外线部队最忌讳的。马家军轻骑昼伏夜出,冷不丁就把某个落单连队围住。许多战士回忆:“我们成了没尾巴的壁虎,想甩也甩不掉。”被迫固守,恰好中了敌骑兵反复冲杀的下怀。 更糟的是指挥链。陈昌浩因早年支持张国焘,心理包袱沉重,他恪守“有令即行”,不敢越雷池半步。徐向前两度提出“快打快走”,都被一句“等上级电示”压回。前线情势瞬息万变,一等就是一劫。1937年1月,哈密方向传来盛世才愿意提供武器援助的消息,可当西路军真正组织突围时,马步芳已在甘新公路布下重兵。机会,就那样被耽误掉。 有意思的是,西路军并非没有硬仗可打。高台、倪家营子、临泽……每一处都成了悲壮据点。可是这些战斗大多成了“孤点防御”,救不到邻近部队,也谈不上战略配合。三百多里长蛇阵被敌人分段吞噬,徐向前后来形容:“像一把钝刀,戳不破口袋,还把自己崩得满身是血。” 纪录里记载,2.1万人西渡黄河,到1937年3月,能突围到甘肃东部的只剩7000余人。战史写得冰冷,可徐向前的记忆是滚烫的。他常提到一个名叫梁成汉的排长,临别前塞给他一个布包,“首长,里面只是几封家信,能带出去就好。”徐向前每次提及此事,总会放慢语速,仿佛那包信一直压在掌心。 到了1970年代,老帅在北京开座谈会,三句话概括教训:“任务不定,主被动错位;阵脚拖长,骑兵占尽便宜;临机无权,指挥口令僵化。”听起来简单,可当年任何一点处理得当,西路军都不会陷入覆灭性局面。他后悔的不是败仗本身,而是“失了西进良机”。若能借苏联援助补齐装甲、火炮,再回师东返,马家军难成气候,陕甘宁根据地也许能提前稳固,抗战布局将截然不同。 不得不说,历史没有回头路,但对亲历者而言,每一次回想都像新伤。徐向前晚年住院,枕边常放一本河西地形图。他用红笔沿着黄河在图上画线,写下“乌鞘岭—武威—张掖—酒泉—安西—哈密”几个地名,然后停笔。护士问他在标什么,他摆摆手:“只是提醒自己,再难的路也得一口气走完,不许折返。” 有人质疑,假设西路军全速西进,也难免与马家军在夹道决战。徐向前并不否认风险,但他坚持“主动选战场,总好过被动挨打”。这既是军事判断,也是性格使然。源自长征中箭头般的冲破封锁,也源自1933年川陕苏区那场“宣汉之战”的惊险突围。外线作战要速度、要果决;一旦拖成攻守缠斗,就给了敌人调集优势兵力的时间。 遗憾的是,1936年冬的西路军并没有得到“边走边打、边打边甩尾”的作战自由。电台里跳动的摩斯电码成了另一条“看不见的锁链”。一头拉着远在瓦窑堡的总参谋部,一头绑着向西张望的指挥官。锁链一紧,刀锋就变钝。最终,战士们靠着纱布包裹脚板,踏过被冰沙磨亮的戈壁,却没能踏进理想中的新疆。 1986年,《历史的回顾》面世。书末,徐向前写下几行近乎私语的文字:“西路军若有一线生机,就是不断集中,再不断突围。可我们被分给了太多理由停下,直到不能再走。”这段话后来被军事院校引用,提醒学员:战略搁浅即是败局开端。 晚年那次住院,他把部分骨灰托付给李先念,嘱咐撒在河西走廊。“我来时带着愿望,去时留下牵挂。”短短一句,包含了老人对两万战友的歉意,也包含了对时局错综复杂的无奈。对读者而言,那场失败不只是战史里的标注,更是一堂关于决策、主动与指挥弹性的课程。 试想一下,如果今天我们再评估一支远征部队的行动方案,是否会首先问一句:任务是否单一?主动权握在谁手里?前线指挥员能否拍板?这些问题的答案,往往决定兵锋所向,也决定生死成败。徐向前用西路军的血与泪,把这三个问题刻在史册上,也留给后来人最深沉的警醒。