1943年,王近山随手消灭120余名日军,但在清点战利品时,战士却疑惑道:枪呢?闻讯,王近山观察日军尸体,突然发现惊人秘密。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 战斗结束后,八路军战士们开始清点缴获,原本以为会是一场酣畅淋漓的胜利清算,然而战利品数量却让人陷入沉思,近两百名被击毙的日军士兵中,竟只有极少数携带步枪,反而是各式各样的军刀堆积如山,更令人费解的是,这些刀具并非普通制式装备,许多刀鞘上镶嵌金属、雕刻家徽,显然是高阶军官专属,这一异常状况迅速引起了八路军指挥官王近山的警觉,一位素以果敢著称的指挥员,在战后并未沉浸于胜利的喜悦,而是立刻组织翻查日军尸体与遗留文件。 很快,翻译人员从缴获的文件中找到了答案,原来这支被全歼的日军部队,根本不是作战编制,而是一支由日军华北派遣军司令冈村宁次亲自组织的“战地观战团”,带队者为少将旅团长服部直臣,成员则包括了大批联队长、大队长等中高级军官,这些人此行的目的,并非参与实战,而是前往前线实地考察、观摩日军“铁滚式”扫荡的新战术,也正因为如此,他们大多未配备制式步枪,而是象征身份的佩刀或手枪,缺乏任何实战准备。 战斗发生前,王近山所部正奉命从太岳军区出发,赶赴延安执行护卫党中央的任务,彼时华北战局趋于紧张,冈村宁次在太行山区大举清剿,国民党方面也蠢蠢欲动,意图趁乱向陕甘宁边区施压,太岳军区司令陈赓考虑到延安的战略地位,特命王近山率部火速增援,并再三叮嘱沿途不得与敌交火,必须确保按时抵达,此时的王近山虽因作战勇猛而得“王疯子”之名,却并非匹夫之勇之辈,他深知军令如山,行军途中数次避敌绕行,克制住了出击的冲动。 然而,当部队途经韩略村宿营之际,地下交通站紧急送来情报:次日将有一支日军车队经由此地,前往太岳根据地,情报中指出,该车队乘坐的多为小汽车和卡车,人员着装统一,似非普通运输部队,王近山当即前往高地侦察,发现韩略村附近的山路宛如天然伏击场,地势狭窄,两侧高坡可居高临下,一旦设伏,进可攻退无路,他在地形、时间与兵力三者形成合力的判断下,果断决定实施伏击。 考虑到军令限制,他制定了极为简洁的作战方案,要求部队在三小时内完成战斗并迅速转移,他指挥六连阻断后路,九连封锁前方,另外两连则负责从高地发起主攻,为避免引起敌军警觉,他还安排部分战士化装成村民,分布在村口监视日军据点动向,次日清晨,日军车队如期而至,刚驶入伏击圈,便遭到猛烈攻击,头尾车辆被炸瘫,车队陷入瘫痪,八路军战士从山地跃出,手榴弹、冲锋枪、步枪齐发,将敌军打得措手不及。 参战日军大多并无还击之力,甚至连基本的阵地组织都无法完成,一些军官拔出佩刀试图组织反抗,效果却如同纸上谈兵,八路军战士迅速完成分割包围,战斗仅持续三小时左右,便以全歼敌军告终,敌方损失惨重,我军仅有轻微伤亡,更为重要的是,这场战斗所击毙的,几乎全为日军中高级军官,其中包括旅团长1名,联队长6名,以及大批参谋、军校教官与技术军官。 战斗结束后,王近山意识到,这场原本“违令而战”的伏击,所取得的战果远超预期,他并未贪功,而是迅速命令部队打扫战场,连夜撤离,日军随后展开大规模反扑,冈村宁次震怒之下调集数千兵力进山搜剿,甚至出动飞机进行空中侦察,然而八路军早已消失在吕梁山间,未留下一丝踪迹,冈村气急败坏之下,不仅将地方守军斩首泄愤,还在报告中哀叹:“华北治安战最黑暗的一天”。 这场伏击的价值,不仅在于击毙数量,而在于敌我双方人员的结构对比,日军损失的是经验丰富、参与指挥的骨干力量,尤其是在“铁滚式扫荡”推行初期,这批军官正是战术核心的实践者与传播者,他们的死亡,直接令日军战术体系陷入瘫痪,而八路军方面,仅以小规模兵力完成此役,既未耽误延安护卫任务,也极大提升了根据地群众的信心,这种以小博大的作战方式,正是游击战术的精髓所在。 毛泽东得知战果后,对王近山的判断与果断大加赞赏,称此战为“灵活机动战术的典范”,在那个信息滞后的年代,要在复杂地形中完成如此高效的伏击,离不开地方群众的情报支持,也离不开指挥员对战场形势的敏锐洞察,王近山虽违军令,但其“见机而作”的灵活决断,反倒成为这场战役最大的胜点。

火蓝刀锋

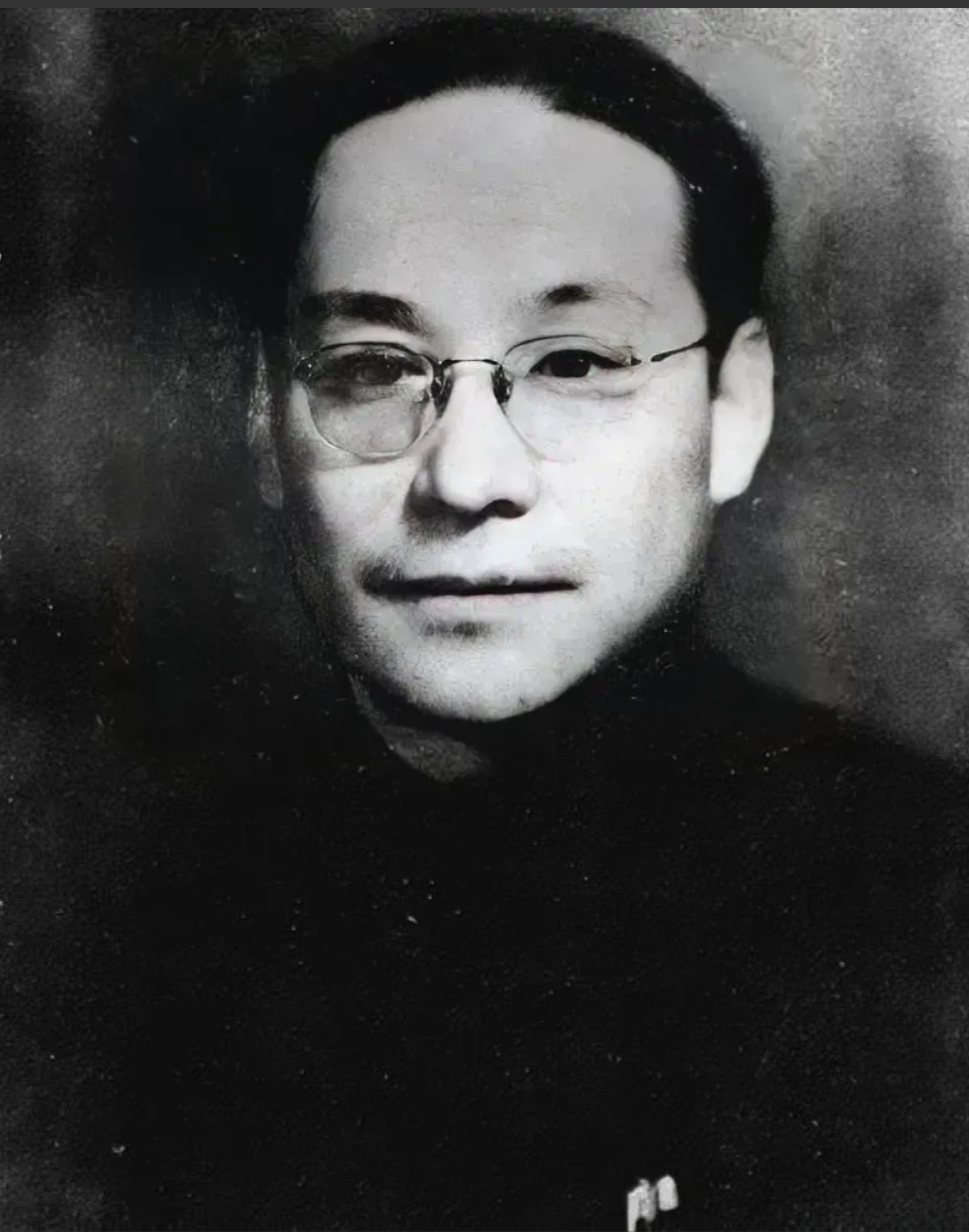

王将军非常勇猛