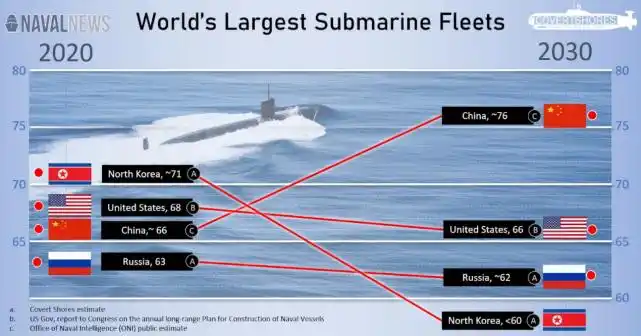

我要让所有的美国导弹打不到中国!他是继钱学森以来,国家非常重视的人才,连美国人都非常忌惮他,他就是我国著名的“反导专家”陈德明! (麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!) 上世纪80年代,中国刚推开改革开放的大门,国力尚显稚嫩,也没有足够的资金,可与此同时,全球的军备竞赛早已进入白热化,高超音速导弹这类尖端武器,成了大国博弈牌桌上的新筹码。 当时的中国急需一面能保护自己的盾牌,有了它,才能在复杂的国际棋局中稳住阵脚,也才能真正为世界和平出一份力,而这面盾牌,就是反导系统。 它的作用很简单,就像一道国家级的防火墙,当别人的导弹呼啸而来,它能抢先一步,把这枚致命的武器半路截下来,变成一堆无用的废铁。 这种能力,对一个负责任的大国而言,不仅是权利,更是守护家园的最后一道防线。 可问题是,当时美国、苏联早已在这条路上跑出很远,甚至建起了相当成熟的体系,在这样的背景下,一个叫陈德明的湖南年轻人,走进了新中国的国防科研队伍。 陈德明出生在湖南一个贫困家庭,两个哥哥先后夭折,一岁时母亲病故,后来抚养他的亲人也相继离世。 不过,这些苦难没能压垮他,幸运的是,在外婆和小姨的照顾下,他没有中断学业,还将这股与生俱来的韧劲,化作了报效国家的决心。 高中时,一部《飞向太平洋》的电影让他热血沸腾,火箭升空的那一刻,也在他心里埋下了一颗种子。 他立志要搞导弹,并凭着优异的成绩考入了国防科技大学的王牌专业,航天动力学,毕业时,导师想留他在学校任教,可他却一口回绝,直言要为国做贡献。 就这样,陈德明穿上军装,来到了西北戈壁的导弹科研基地,这里的条件比他想象的还要简陋,一台老掉牙的电脑得整个团队排队用。 但他很快适应,一头扎进了反导技术的研究里,那些年,中国的反导研究几乎是一张白纸。 陈德明和他的团队在荒漠里,可以说是从零干起,没有经验可循,他们就对着国外样机摸索仿制,没有理论支持,他们就一头扎进书堆里。 数千个日夜的攻关,进展缓慢得让人心焦,但团队里没人打退堂堂鼓,他们这代人,最不缺的就是那股劲,甘愿把个人命运和国家前途捆在一起。 陈德明把反导研究视作自己的人生使命,当团队因条件艰苦而士气低落时,他会用自己的坚持感染大家,当他的设想遭遇质疑时,他又能用缜密的逻辑和不容置疑的判断力说服所有人。 他带头提出的方案,团队成员就全力验证,团队成员冒出的新想法,他同样给予最大的重视。 当时,美国已经转向了更先进的“中段拦截”,也就是在导弹飞出大气层、处于巡航阶段时就动手,陈德明也敏锐地意识到,这才是未来的方向。 他随即带领团队攻关“空中拦截”,这个想法在当时听起来有些疯狂,风险极大,一旦失败,损失难以估量,但在他的坚持下,实验最终获得了成功,为中国反导系统的落地扫清了关键障碍。 正是凭着这一次次试验,一次次在失败边缘的奋力一搏,中国才积累了宝贵的经验,拥有了真正属于自己的反导拦截能力。 2010年,中国首次陆基中段反导拦截技术试验成功,来袭的“敌方”导弹在空中被精准摧毁,这一声巨响,标志着中国正式跻身世界反导技术的第一梯队。 此后的时间里,中国的反导拦截试验接连成功,在陈德明的带领下,无论是陆基还是海基拦截平台都实现了重大突破,能有效应对不同射程、不同类型的导弹。 他和他的团队,用了三十多年的时间,硬是把一道看似无法逾越的技术鸿沟给填平了,让美国一些精心设计的导弹,在中国上空成了派不上用场的摆设。

用户15xxx05

人才要保,不能曝光,