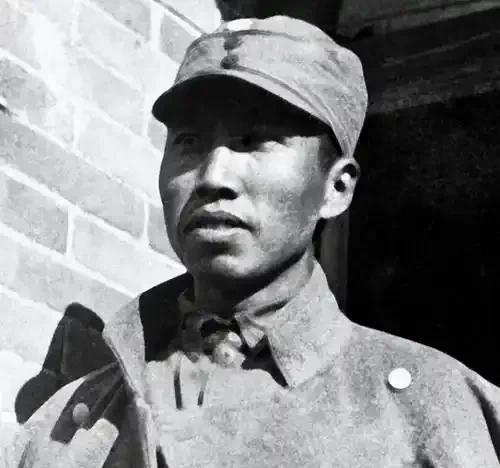

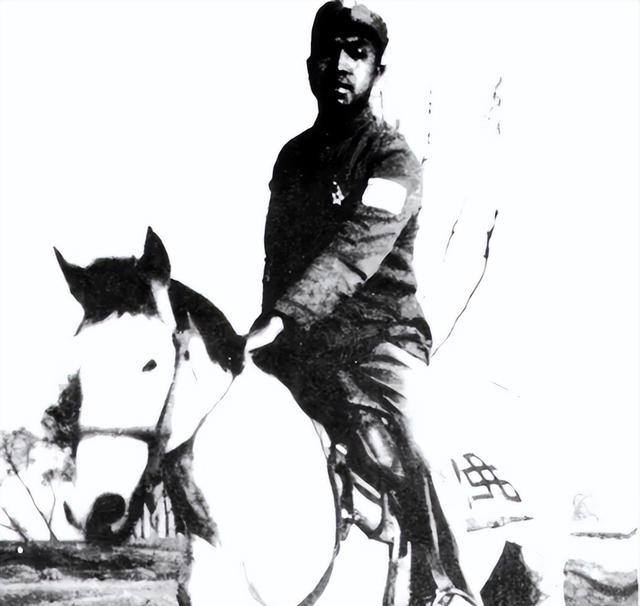

毛主席曾评价粟裕是:“人才、将才、帅才”。伟人对他的评价如此之高,认为其是帅才,惋惜他因为资历较浅,最终被授予大将军衔。不仅如此,伟人也曾表示粟裕的肚量堪比宰相。毛泽东之所以如此说,还要追溯到解放战争时期。 粟裕,1907年生于湖南会同一个侗族穷苦人家。小时候见惯了军阀混战下的民不聊生,他早早就立下志向要改变命运。1927年加入共产党后,他投身革命,南昌起义、井冈山斗争,一路走来,硬是把自己磨成了一块军事指挥的好钢。抗战时,他带新四军在苏南苏北跟日寇斗智斗勇,打出不少漂亮仗。到了解放战争,他当上华东野战军代司令员,指挥苏中、宿北、鲁南、莱芜、孟良崮、豫东、济南、淮海、渡江等大战,战功赫赫。新中国成立后,1955年他被授大将军衔,排在十大将之首。 可粟裕牛的不只是打仗,还有他的格局和胸怀。1948年,解放战争正打到白热化,华东野战军要攻济南。这仗不好打,国民党守军装备精良,又有城防工事。偏偏这时候,第10纵队司令员宋时轮突然“炸了锅”。他公开抗命,说部队缺兵少弹,打不了,要求组织增援,不然就不上战场。这事在当时可是大事,军令如山,抗命等于捅了大篓子。 宋时轮是湖南醴陵人,1927年入党,参加过秋收起义,性格耿直,打仗不要命。他带的第10纵队在淮海战役里表现抢眼,可渡江战役时擅自行动,部队损失不小。到了豫东战役,虽然打赢了,但伤亡大、补给跟不上,他心里憋着火。1948年8月,曲阜开会布置济南战役任务时,他直接跟粟裕杠上了,要求增兵增弹,不然不干。 换成别人,早就拍桌子骂娘了,可粟裕没急。他冷静地说会向上级请示。其实他心里明白,宋时轮虽然脾气硬,但出发点是为部队好,谁不想让手下弟兄少死点人?再说大战在即,换将风险太大,搞不好军心就散了。于是他保住宋时轮,向中央要物资。 毛主席听说这事,气得不行,问粟裕是不是要撤了宋时轮。粟裕却站出来替宋说话,说了三点:第一,宋时轮能打,第10纵队是尖刀,撤了可惜;第二,他抗命是心疼士兵,情有可原;第三,眼下换人容易乱套,影响战斗力。毛主席听了,琢磨半天,同意了,但放话:济南打不下来,你俩都得担责。 粟裕这手玩得高明。他没跟宋时轮较劲,反而通过努力让部队拿到了补给。济南战役开打,宋时轮指挥第10纵队主攻西线,士气高涨,最后跟东线部队一块儿拿下济南,歼敌10万多,还活捉了国民党将领王耀武。这仗打得漂亮,宋时轮也证明了自己。新中国成立后,他升任上将,1955年获一级八一勋章,后来还当过军事科学院院长,1991年在上海去世,享年84岁。 粟裕呢?济南战役后,他接着指挥淮海、渡江等大战,为新中国立下大功。1955年授大将军衔,可惜1958年因历史问题被错批,失去实权。他没抱怨,一直忠于党,1984年在北京去世,享年76岁。1994年,中央为他平反,承认当年的批判搞错了。 回头看,粟裕在济南战役那会儿的表现,真是让人佩服。面对抗命,他没发火没撂挑子,而是稳住大局,还保住了宋时轮。这份宽容和智慧,不就是毛主席说的“宰相肚量”吗?他不计较个人得失,硬是把危机变成了胜机。这种格局,一般人真学不来。 粟裕的故事告诉咱们,真正的厉害不只在战场上,更在心胸里。他那“宰相肚量”,化解了危机,也成就了胜利。现在想想,咱们生活中是不是也需要点这种宽容和远见?面对矛盾时,多理解、多沟通,是不是比硬碰硬强?大家觉得呢?留言聊聊你的想法吧,咱们一块儿琢磨琢磨!