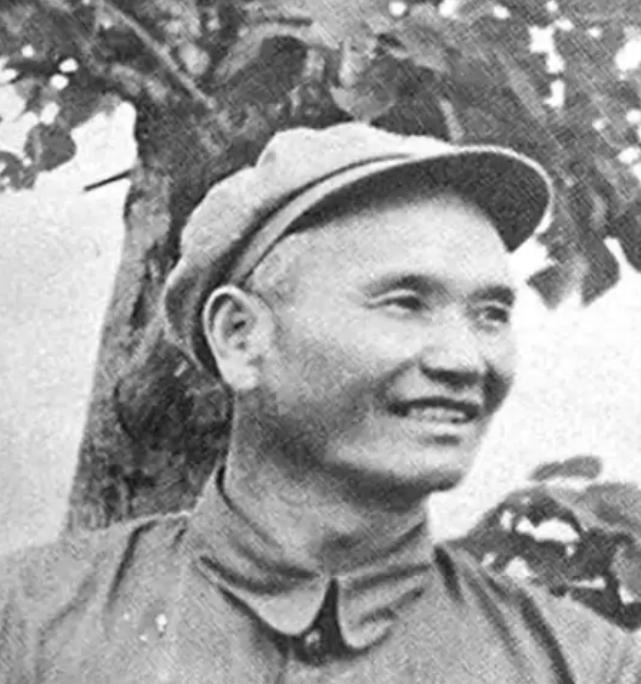

1959年庐山会议后,毛主席亲自过问钟伟情况:钟伟现在怎么样了 【1959年8月28日,北京】“老钟现在怎样?”毛主席停下脚步,语气里带着一丝挂念。身旁的工作人员愣了一下,赶紧回答还在核实。问话的人是共和国的缔造者,被关心的却是方才在军委扩大会议上因“顶撞”而被带出会场的北京军区参谋长钟伟。 会议余温尚在。联席讨论里,关于彭德怀和黄克诚的“历史旧账”被人抛出,气氛骤冷。钟伟站起来自报其名,话掷地有声:“那事我在场,责任在我,彭总毫不知情。”会场先是一静,随后嘈杂。他的语速不算快,却像子弹,一颗颗击中要害。不到十分钟,他被请出会场。也正是这短短十分钟,让毛主席事后发出那句询问。 很多人好奇,是什么样的军人会在那样的场合毫不退让。倘若时间倒回三十二年,答案或许能找到一点线索。1928年7月22日,枪声在湖南平江炸响。十九岁的钟伟戴草帽、挎竹篮,假扮赶集小贩,一路挤进城里探明“平江起义”真相,再原路折返。那是他第一次听到枪响,他后来笑自己“腿肚子抖成筛子”,可回村后仍第一时间号召乡亲挑粮送红军。 两年后,他总算追上队伍,加入红三军团第三师。第一次围攻长沙,他做掩护射手,第一次扣动扳机就击倒敌人。短促一声响,他明白了战场上“热闹”的真正含义;随即又抓起大刀冲锋。战后破格提排长,他却在日记里写:怕,并不丢人,不动才丢人。 长征时期的红十二团,补给奇缺。每天三两米,常常断顿,竹笋野菜都能算“改善”。博古错误指挥,飞机大炮齐上,阵地频换,伤亡惨重。谢嵩和钟伟联手硬撑,最后随中央纵队突围。很多同龄人倒在途中,他咬牙撑了下来。 1939年,他到新四军豫鄂游击支队;1941年皖南事变后,又随部编入第三师。1945年,部队北上辽宁,他当上旅长。东北的冰雪把人的性子打磨得更硬,他也把“敢打硬仗”的名头坐实。 1947年3月10日凌晨,靠山屯上空月色惨白。林彪电令他东进配合主攻,他却在侦骑报告里嗅到另一种机会:敌88师就在旁边。打还是走?参谋部争得脸红脖子粗,多数人主张执行命令。钟伟一句“就地吃掉它”,拍板。随后三封催电飞来,他依旧不动。白天开仗,傍晚再把战场态势电告东总。林彪看清全局后乾脆调整部署,主力一并压来。靠山屯一役,敌88、87师覆灭,林彪后来点评:“违抗命令也要赢,像他这样可以。”前线有人打趣:“五师把林总也指挥了。” 钟伟胆大,却不自恃。1955年评衔,他本可争取将级更高位,主动回避,说自己“打仗多,读书少”。同年调任北京军区参谋长,依旧每天晨跑、夜读,连警卫都跟不上节奏。 庐山会议时他正在苏联,收到电报急返国内,没想到紧接着撞上军委扩大会议。那场“辩护”之后,他被定为“重大政治问题”,调离部队,安排到安徽省农业厅。有人叹惋,他却笑呵呵:“到哪儿都是干活。”进皖后,天天下乡,夜里挑灯改材料,农民叫他“钟参谋长”,他摆手:“叫老钟就行。” 1979年,组织讨论老干部离休待遇。他拿到正兵团职行政七级文件,先是沉默,随即写报告:身体尚可,申请返岗。黄克诚专程来看他:“打仗再叫你,和平年代就歇歇。”老战友一句宽慰,钟伟终没再坚持。 他说话直,教子也直。大儿子钟赉良解放后想留长沙找工作,他摆摆手:“你像庄稼汉,回去种田踏实。”孩子真的回平江种地,一干几十年。其他子女同样如此,没有一人走部队“后门”。1984年初,钟伟住院,黄克诚问:“家里有什么困难?”他回答:“能过日子,用不着组织操心。” 同年6月24日,73岁的钟伟离开人世。病危时,他留下一张纸,上面只写十几个字:组织培养我,我自当清白做人。家属整理遗物,除了几件旧军装,就是一本磨得发白的《三国志》。知情者无不感慨:这位曾敢违令争机的猛将,最终给后人留下的,唯有一身铁骨与一腔坦荡。 毛主席那句询问已经过去多年,“老钟现在怎样”早有了答案——他没有在官场沉浮,也没有在名利场转身,只把余生交给了田野和清风。可在很多老兵心里,只要讲到靠山屯那夜冷月、讲到北京那场仗义执言,钟伟就仍站在原地,背脊笔直,嗓音洪亮。

Jason

钟伟在军委扩大会议上原本可以不做任何发言的。他的这种秉性确实是红三军团从彭德怀到黄克诚一脉相传下来的。👍