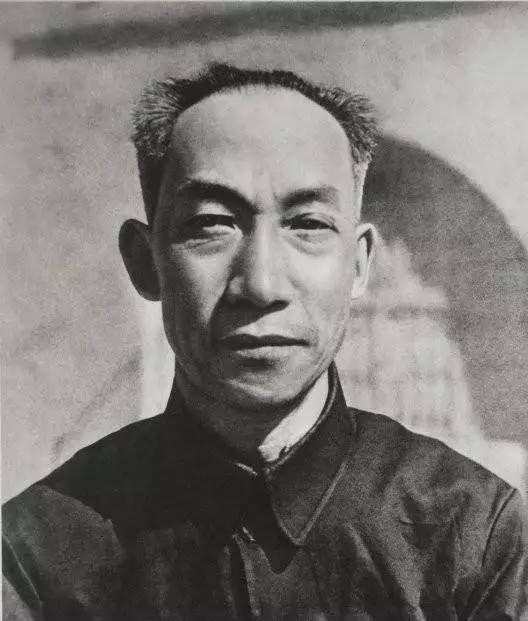

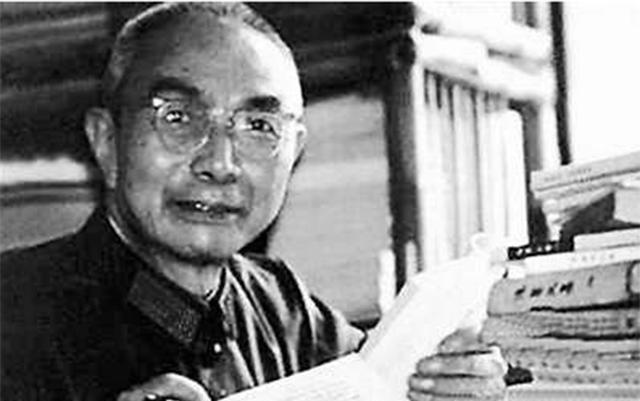

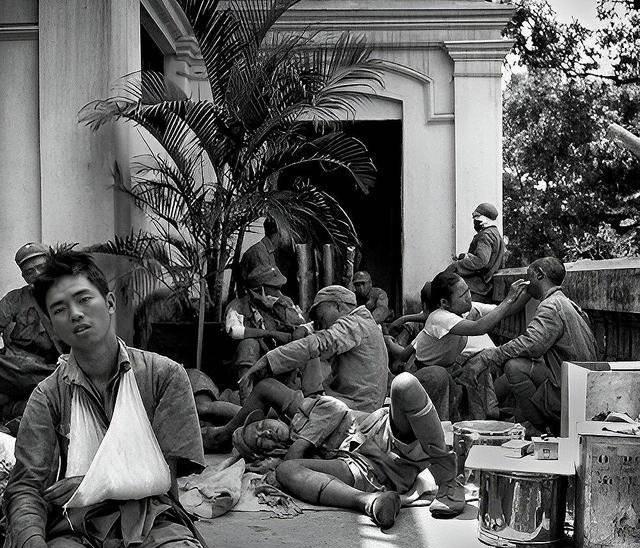

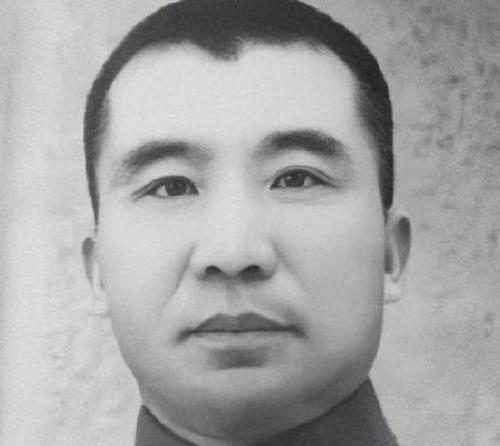

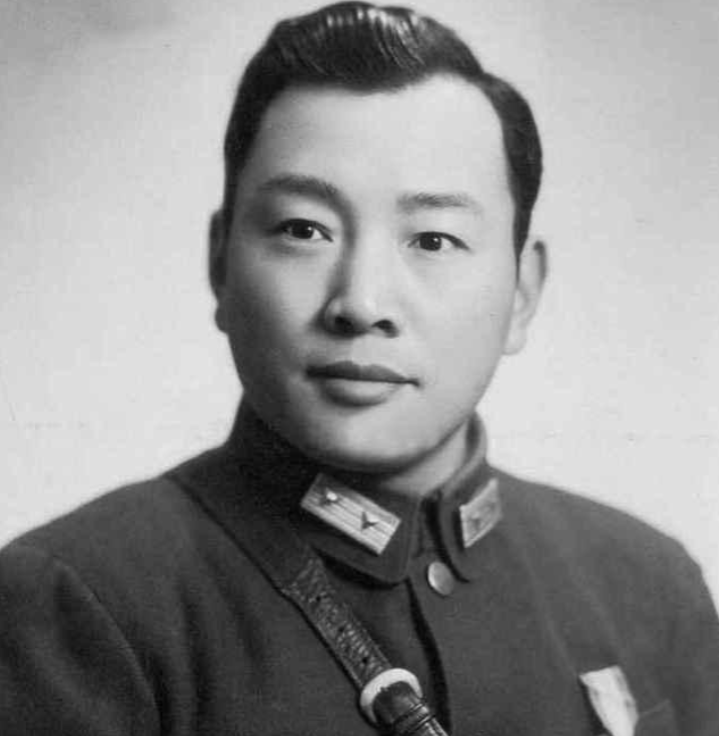

81年郭汝瑰探望杜聿明,忍不住发问:当年你为什么硬说我是共产党 “1981年5月18日下午,你怎么又来了?”病榻上的杜聿明努力撑起上身,声音带着些笑意却夹杂疑惑。郭汝瑰把探视证往枕边一放,盯着老同学的眼睛,脱口而出:“光亭,我还是想问——你当年为什么认定我就是共产党?”房间里不大的窗子透进斜阳,两位昔日黄埔骄子对视,沉默拉得很长。 那一句追问并非随意,它像一根细针,扎回了三十五年前的尴尬场景。1946年春天,南京黄埔路陆军总司令部的会议室里,蒋介石点名征求对第三厅厅长人选的意见。顾祝同推了推眼镜保持中立,白崇禧低头不置可否,轮到杜聿明发话,他突然来了一句:“郭汝瑰过于清简,不像咱们这个圈子的人。”半分钟内,屋子里的目光全涌向郭汝瑰,他只能抿嘴微笑。那次暗流,看似无果,实则埋下了许多人的戒心。 追根溯源,还得把时针拨回到1925年。那年十九岁的郭汝瑰从成都东门外的中学毕业,带着堂兄的信,走进黄埔军校第五期政治科。课堂上,萧楚女写了一板书“联俄联共扶助农工”,下面的年轻人里,有的嗤之以鼻,有的若有所思,郭汝瑰属于后者。三个月后,他把原名“郭汝桂”改成“郭汝瑰”,暗暗给自己立了条规:要读兵书,更要懂得老百姓想要什么。 第一次党籍备案发生在1927年8月。袁镜铭牵线,他宣誓后把誓词烧成灰,揣在皮袋里带回四川。不巧的是,“四一二”大祸一来,白色恐怖席卷长江上下游,组织线路被斩得七零八落。与党失联的那个秋天,郭汝瑰从涪陵码头望着江水直叹气:船只很多,找不到能递暗号的那一艘。 1931年留学日本期满,他再次碰壁。军械所课堂,日籍教官把瞄准镜拆开示范,一看到中国学员举手提问,立刻合上盖子说“秘密”。一连数月的憋屈让他更坚定要把这套东西带回国反击。九一八事变爆发,他干脆退学回国,之后在陆军大学、十八军的履历飞速积累。淞沪会战赢得的那座嘉奖银盔如今被他儿子拿来当花盆,但在当年,它给蒋介石的印象是:此人能打。 真正让杜聿明提早拉警报的,是1940年冬天的一个夜晚。重庆中美合作所的酒会上,别人推杯换盏,郭汝瑰却躲在阳台点着一支劣质纸烟,还用手遮火光。那副“清简”模样传到杜聿明耳里,成了后来会上那句“除了共产党,谁肯这样过?”的灵感来源。 1940年至1946年这段时间,郭汝瑰的“清简”逐渐升级成“危险”。他把《国民党战斗部队序列》偷偷复印递给董必武;他在上清寺“尧庐”与周恩来握手时,袖口夹着刚摘抄完的航空兵力数据;更出名的是1947年5月12日夜,蒋介石官邸讨论山东战局,他记下“整编74师坦克34辆、山炮36门”的数字,第一时间交给任廉儒。孟良崮硝烟散尽,张灵甫倒在山坳,杜聿明再回头想,已经来不及。 情报递送越频繁,风声越紧。1948年11月,淮海战役前夕,杜聿明心急如焚,三次找蒋介石要求撤疑人。蒋介石却说:“老杜,你是将才,但看人还欠火候。”历史很顽皮:蚌埠防线塌陷后,蒋介石才突然拍桌大吼“郭汝瑰原来是最大共谍”,可那时对方早把72军带去宜宾,换上了红旗。 1949年12月11日宜宾古城万人空巷,72军列队进城,老百姓把糖枣往队伍里抛,孩子们喊着“解放啦”。郭汝瑰宣读起义通电时,声音不大却稳:“兄弟们,自今日起,咱们不再受人摆布,要为自己、也为老百姓打一场新仗。”远在台湾的蒋介石闻讯,咳得一口血,摔碎茶盏。 建国后,郭汝瑰进南京军事学院当教员。刘伯承院长常把他叫到办公室,递过几张纸:“小郭,你把对敌作战讲一讲。”他总是笑着摆手:“我当年做的只是分内事,让学生们多研究《孙子》和《兵略》,别学我那些鬼把戏。” 再说回1981年的病房。杜聿明听完郭汝瑰那句追问,半晌才开口:“是有人提供了细节,他说你吃饭只点两盘素菜,还爱揣着《孙子》。”郭汝瑰哈哈一笑:“原来我爱读兵书也能暴露身份?”杜聿明无奈地摇头:“没办法,你太像他们了。”气氛突然轻松,两位白发人聊起黄埔课堂、聊起武汉码头的咖啡味道,一直聊到灯灭。 探视结束前,杜聿明低声:“最后问你一次,你那时到底是不是?”郭汝瑰俯身把被角拉好:“光亭,答案早写在我们各自走的路上。你保江山,我护百姓,道不同,可以互相尊重。” 病房门轻轻合上,走廊里灯光昏黄。七十五年的风云,几句对话就像被风卷走的尘埃,却在记忆里钉得死紧。有人说郭汝瑰是“最成功的潜伏者”,也有人说他是博弈棋盘上的关键子。哪一种标签都没错,却都不足以概括那双在黑暗里摸索、照样坚持把兵书和底线一起塞进行囊的手。