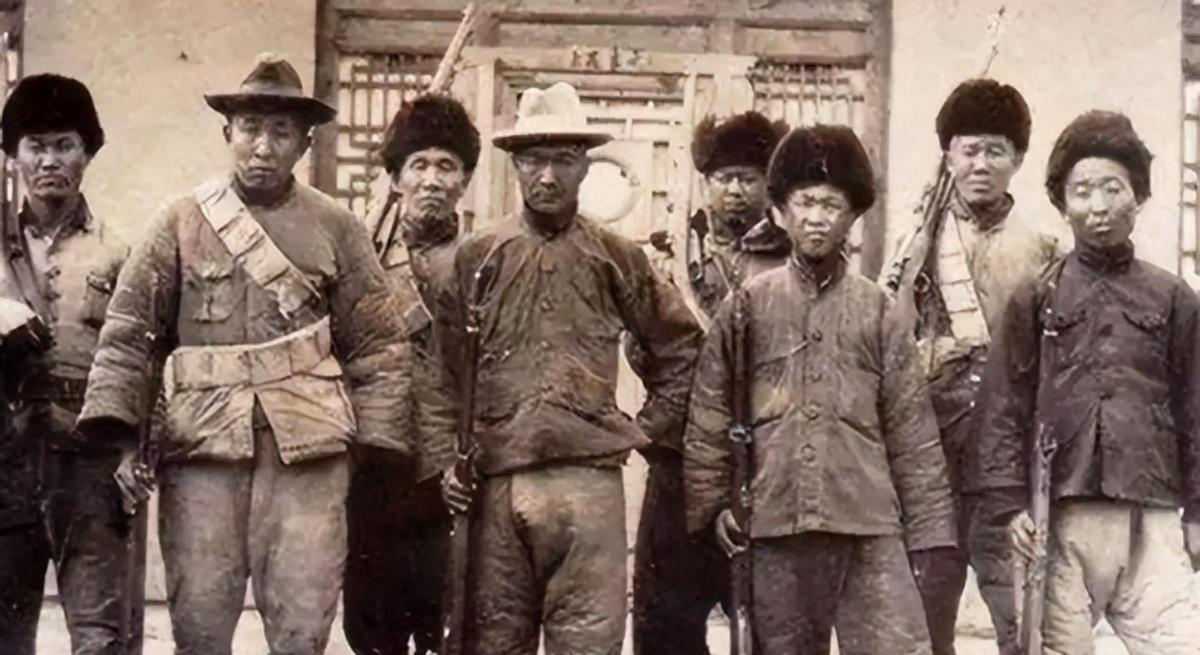

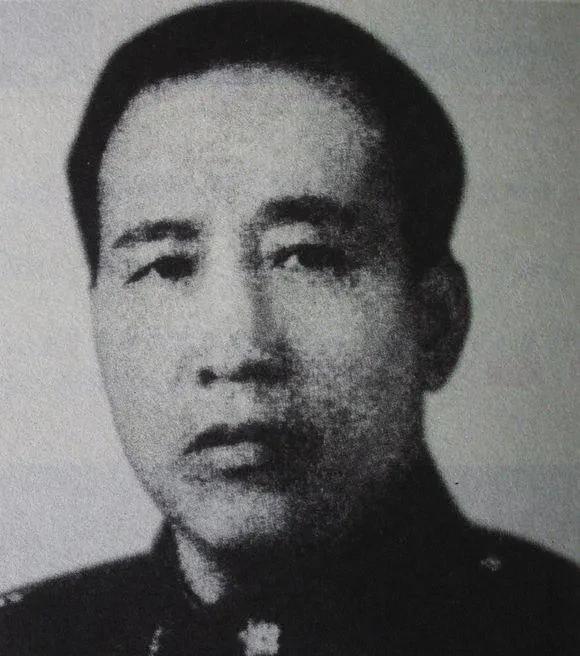

1930年,彭德怀错杀袁文才、王佐,毛主席悲痛惋惜,一生都没释怀 “1965年5月19日下午三点,主席,彭总让我们给您问好。”护士轻声提醒,却看见毛泽东猛地站起:“今天我只想见袁嫂子、王嫂子。”一句开场,让满屋空气沉甸甸。距那场悲剧已过去三十五年,他仍频频侧首,像在寻找山风里两位故人的身影。 井冈山的气候多变,五月忽晴忽雨。毛泽东握住两位烈士遗孀的手时,语速放缓:“对不起,让你们等了这么多年。”老人的嗓音沙哑,外面细雨落在瓦楞上,仿佛也在低声叹息。旁人不知的是,这场迟到的致歉,源头要追到1927年秋收起义之后。 当年部队经三湾改编,只剩千余人,枪弹更是捉襟见肘。要想扎根,必须借助当地力量。山里“绿林”虽被官府贴上“土匪”标签,却掌握粮道、熟悉地形;袁文才与王佐正是其中最具影响力的两位。狠辣是真,精明亦真,他们既不满军阀压榨,也厌恶豪绅剥削,留有几分“义气”空间可谈。 说服对方并非只靠口号。袁文才缺枪,红军送上108支;红军缺银元,他反手奉上600块。王佐更干脆,七十支步枪换来山上粮仓六万斤谷子。买卖说透显俗气,其实是互信筹码:你愿交出最稀缺的,我就相信你不是来骗吃骗喝。事实证明,这套逻辑在动荡年代屡试不爽。 然而,好日子没维持多久。井冈山地界特殊,客家人、土家人积怨已久。龙超清和县特委班底多为土家人,对客家出身的袁、王既看不顺眼,也担心势力被“山大王”抢去。1929年底,中央纠“左”的风向更烈,“改造山匪”被一些人解读成放纵;一份措辞尖刻的密报就此飞往上海——毛泽东的署名被放在“错误拉拢”一栏。 密报到了中央,批示只有八个字:“必须清除,严肃纪律。”特委如获尚方宝剑,立刻把目光转向彭德怀。彭时任红五军军长,作风雷厉风行,却未获悉两股势力与土客矛盾的层层暗线。特委反复强调“袁、王暗藏反叛”“武器笼络民团”,彭最终点头配合——这一次,他没再去井冈山亲自查证。 1930年2月23日,永新禾川镇气氛异常安静。袁文才被请进县署,朱昌偕端着茶,口上说“研究整编”,手却扣在枪机上。枪响瞬间,外屋几名警卫冲进来,袁应声倒地。王佐原本在后院议事,洞悉不对直接钻入地道,马蹄声碎裂夜色,可冬瓜潭口已被红五军封住。激战不过数分钟,潭水翻涌,他与两名贴身亲兵沉入深处。 事情结束得快,但后遗症漫长。井冈山百姓传言“四月的风都带血腥”。不久,特委又卷入内部路线斗争,朱昌偕、龙超清接连在“富田事变”中被清算。山雨欲来,冤案与清洗像藤蔓纠缠,一旦缠身便难脱身。 彭德怀真正意识到问题,已是长征途中。有人悄悄递来一封信,说王佐遗孀带着孩子流落外县。彭默读后沉默许久,合起信纸塞入军装内袋。此后,每逢提到井冈山,他只说一句:“我的错误,别拿来教育别人,拿来警醒我。”1937年抗战爆发,他在前线写给友人的家书里仍自责:“有件旧事,时时刺我,不知如何补过。” 毛泽东的愧疚则更为直接。1933年他在瑞金主持审干,凡遇“土客”字样,他总是多问两句;1945年到延安枣园散步,不止一次向身边警卫聊起“袁老四”和“王胖子”——这么随意的称呼,恰恰说明彼时的亲近。他清楚组织原则,却也清楚人情账,二者互相拉扯,成为漫长岁月里的心病。 1965年那场会面,本可更早进行。王佐遗孀因战乱漂泊多年,直到国庆十五周年才被中央找到。袁嫂子则拄着拐杖,说话带浓重客家口音,主席屏退所有记录员,只留会客室里三人。有人隔窗听到一句哽咽:“他俩若在,今天或许能看到更大的天地。”无法考证是谁说的,但确实刺痛了不少旁听者。 从军事角度看,消灭潜在隐患似乎无可厚非;从政治角度看,冤杀自己的同志便是最大隐患。袁、王事件留给后人最直接的警示并不玄奥:战争年代的决策要快,也要准,尤其不能让地方矛盾绑架组织判断。也正因如此,延安整风以后,凡牵涉杀错人的案件,中央文件再三要求逐级复核,尽可能补偿家属,绝非空洞口号,而是吸取血的教训。 站在井冈山公路边,风吹松涛仍在回响。游客很难想象,山里曾埋下多少复杂恩仇;更难想象,一纸批示、一次误判,可以改变两条鲜活生命,也在两位开国元勋心中留下永远抹不掉的斑驳痕迹。尤其对五六十年代成长起来的这一代人来说,他们懂得一句老话:枪口抬高一寸,有时就是命运的分界线。 今天的井冈山,烈士陵园里常有年迈的老兵独自停留。有人轻轻擦拭墓碑,喃喃几句没人听懂的乡音。或许这就是历史最柔软的部分——它不在高亢口号里,而在静静流淌的悔意、歉意、敬意之间。无论年代怎样更迭,这三种情感不会随尘埃散去,它们提醒后来者,做决策之前,多问一句是不是事实,多想一步会不会误伤。