1951 年,志愿军副营长竟敢率 18 人袭击美军指挥部,真是胆大包天! 1950年底,朝鲜半岛战火纷飞,中国人民志愿军跨过鸭绿江,进入朝鲜战场,抗击以美国为首的联合国军。志愿军历经艰苦战斗,推动战线南下至三八线以南。

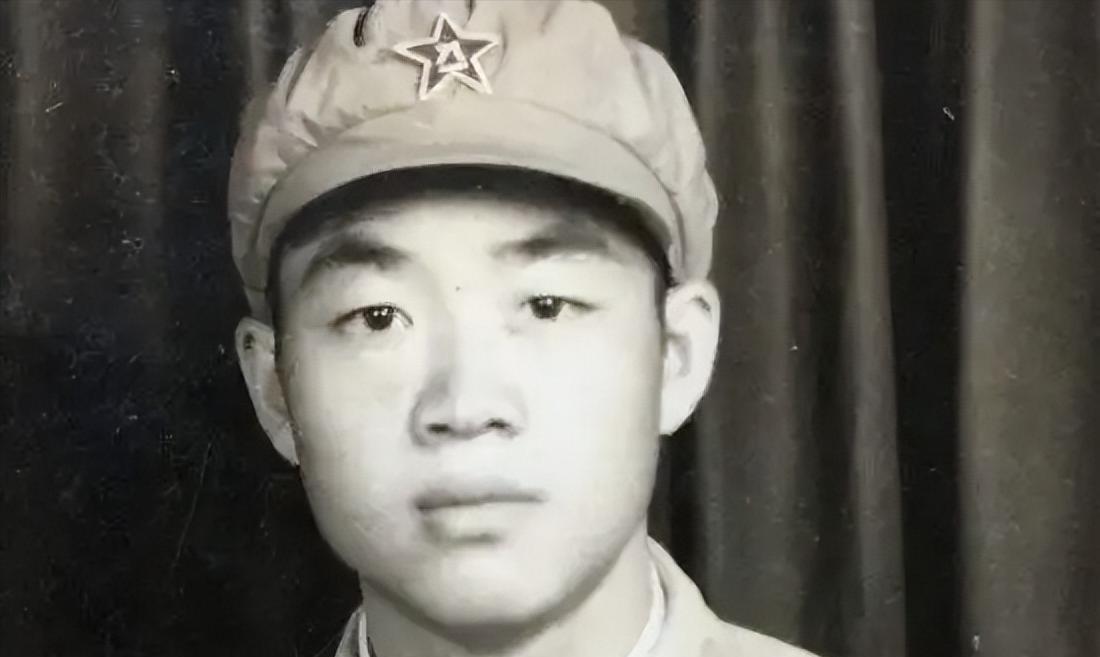

戴汝吉,出生于云南省丽江的纳西族家庭,自幼受到民族英雄精神的熏陶。在战争中,他凭借其出众的军事才能和果敢的性格,被任命为志愿军第50军447团3营的副营长,负责执行特别重要的侦查和突击任务。 在1951年的寒冷冬夜,戴汝吉率领的十八名勇士悄无声息地穿过了被厚雪覆盖的朝鲜半岛南部,朝着水原市的美军指挥部前进。这一夜,月光稀薄,云层厚重,为他们的秘密行动提供了额外的掩护。戴汝吉和他的队伍在白云山的丛林中集结完毕后,便开始了他们的长途潜行。 穿过第一道封锁线时,他们利用低矮的灌木和岩石作掩体,静如寒蝉地越过了美军的哨岗。哨兵的目光在远处的黑暗中扫视,却没有发现任何异常。勇士们轻手轻脚,呼吸都几乎屏住,每一步都小心翼翼,生怕引来一丝动静。 接下来的挑战是第二道封锁线,这里的防守比第一道要严密得多。远处的巡逻车辆偶尔发出的灯光和引擎声让气氛更加紧张。戴汝吉指挥队伍分散前进,每个人都保持一段距离,以减少被集体发现的风险。他们时而匍匐前进,时而利用地形起伏隐蔽行踪,终于成功地越过了封锁线。 到达水原市郊外时,天色已经渐亮。戴汝吉和他的战士们在一片废弃的农舍里暂作休息,观察了对方的活动。通过望远镜,戴汝吉看到了城市的轮廓和密布的美军巡逻队。他们的目标——美军指挥部,据信设在市中心的一栋结构坚固的洋楼中,这里的安保严密,四周被高高的铁丝网围绕。 深夜,戴汝吉带领队伍再次出发,穿过市郊的空旷地带,靠近城市中心。他们发现了几处由沙袋和铁丝网构成的防御工事,幸运的是,守卫在这个时间段似乎较为松懈。戴汝吉发号施令,队员们迅速而有序地拆除了一段铁丝网,悄无声息地进入了城市的边缘。 一旦进入市中心,情况立刻变得危险起来。街道两侧的房屋暗淡无光,但是前方洋楼的窗户却透出光亮,显然那里的活动还在进行。戴汝吉和他的队伍藏匿在街角的阴影中,等待合适的时机行动。他们观察到一队美军士兵换岗,这提供了进一步行动的机会。 就在一个美军士兵经过他们藏身之处时,戴汝吉发出了突击的信号。勇士们如同猎豹般猛冲出来,几乎在对方反应过来之前,便制服了几名士兵,并迅速夺取了他们的武器。随后,戴汝吉带领着小队冲进了洋楼,使用俘获的武器对抗楼内的守卫。 在短暂而激烈的交火后,戴汝吉和他的十八勇士控制了目标大楼。枪声渐歇,他们迅速行动起来,分组搜查楼内的每一个角落。室内陈设简洁,墙上挂着一些地图和战术板,显然这里是敌军的战略核心。队员们在搜索过程中,发现了几台正在传输信息的通信设备。在确保无人注意的情况下,他们用手中的武器精准地摧毁了这些设备,切断了敌军的通信链。 在一间昏暗的办公室中,他们意外地抓获了几名正在烧毁文件的情报官员。戴汝吉指挥部分队员制服了他们,迅速搜查其身上和办公桌,缴获了一些尚未完全焚毁的文件和地图,这些都是关于敌军未来行动的重要情报。 确保情报的充足后,戴汝吉下达了撤退的命令。天色渐亮,微弱的晨光穿透窗帘,照进了布满硝烟的屋内。疲惫而沾满血迹的勇士们组成队伍,开始撤离这座已经完成使命的建筑。他们带着重要的俘虏和情报,小心翼翼地穿过逐渐苏醒的城市街道,朝向远处的白云山安全地带前进。 这一过程中,戴汝吉时刻警惕着周围的动静,每一个街角、每一扇关闭的窗户都可能藏有敌人的狙击手。勇士们利用街道上的废弃车辆和建筑物作为掩体,时而快速疾走,时而警觉地停下来侦查四周的情况。 当他们终于到达城市边缘,晨光已经全然铺开,大地回归了平静。勇士们的脸上,虽然带着战斗的痕迹,但眼中闪烁着胜利的光芒。这次行动的成功,不仅是对敌人士气的巨大打击,也为志愿军提供了进一步行动的重要情报,显著提高了他们的战术优势。 回到白云山的基地,戴汝吉立即组织人员对缴获的情报进行详细分析。通过这些文件,志愿军得知了敌军即将调整的兵力分布和补给线路,这对接下来的战略部署有着至关重要的影响。通过这次行动,戴汝吉及其小队的士气大增,他们的英勇行为成为了全军上下的榜样。 这一重要胜利为戴汝吉赢得了极高的荣誉和尊重。在战后的岁月里,戴汝吉的故事被广泛传播,他的英雄事迹激励着无数的志愿军战士继续在战场上英勇作战。直到1983年,戴汝吉因病去世,享年不详。为了纪念他的英勇行为,丽江县人民政府在他的家乡建立了一所名为“汝吉小学”的学校,并在校园内建立了他的英雄纪念碑