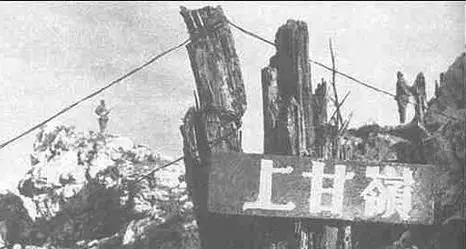

1979年,我国女翻译刘禄曾到美国访问,一美国男人不知为一直盯着她,几分钟后,男人终于忍不住冲到她面前,一把抓住她的手! 1950年朝鲜战争爆发后,中国人民志愿军跨过鸭绿江参战。战场后方有个特殊群体在默默发挥作用,他们既不上前线拼杀也不搬运物资,却用语言作为武器破解情报困局。 这群人就是志愿军中的外语人才,其中一位叫刘禄曾的年轻女翻译,她的经历后来成了中美民间交往的传奇注脚。 当时战场上有个棘手难题,志愿军经常缴获标注英文的军需物资,还时常俘虏美军士兵。由于语言不通,物资分类和战俘审讯都成了大问题。 国内紧急招募外语人才时,刚毕业的刘禄曾主动报名。这个上海姑娘从小在教会学校读书,说得一口流利英语,原本可以在大城市当老师,却选择钻进朝鲜的防空洞。 战地翻译工作比想象中艰难百倍,有次刘禄曾正在审讯战俘,突然头顶传来飞机轰鸣。没等众人反应,炸弹就在百米开外炸开,气浪掀翻帐篷顶,碎土块像雨点似的往下砸。 她后来在回忆录里写道,当时耳朵嗡嗡响了两天,但第二天照常工作,因为知道前线士兵更需要准确情报。 管理战俘更考验智慧,有个叫伯特纳的美国大兵特别难缠,三天两头装病闹事。有回他说心口疼要见医生,等军医冒着炮火赶来,他又说腿抽筋。 换别人早发火了,刘禄曾却搬个木箱坐他旁边,像唠家常似的聊起美国西海岸的渔港。原来伯特纳老家在加利福尼亚,父亲真是打渔的。这招攻心术让战俘逐渐放下戒备,后来主动交代了美军换防规律。 停战协议签订后,伯特纳随战俘船回到旧金山。谁都没想到,二十多年后历史会给这对冤家安排重逢。 1979年中美建交不久,刘禄曾随文化代表团访美。在纽约参加酒会时,有个西装革履的中年男人盯着她看了足有十分钟,突然冲过来抓住她的手。在场众人都吓懵了,刘禄曾也以为遇上流氓,直到对方用英语喊出"密斯刘"。 这个冒失鬼就是伯特纳,他退役后开了家海鲜罐头厂,生意做得挺红火。那天在报纸上看见中国代表团照片,一眼认出当年审讯室里总给他递热水的女翻译。 据《纽约时报》次日报道,两人在酒会上聊了半个钟头,伯特纳还掏出张泛黄的纸片,上面用中文歪歪扭扭写着"谢谢"——那是战俘营里刘禄曾教他写的第一个词。 这段往事后来被写进《中国人民志愿军战史》附录,成为特殊年代民间外交的典型案例。档案记载,像刘禄曾这样的战地翻译共有137人,他们不仅要懂外语,还得学军事术语、地理知识和心理战术。当年缴获的军用地图上,很多等高线标记都是他们连夜翻译出来的。 伯特纳2001年去世前,还给中国红十字会捐过款。他儿子后来接受采访时说,老爷子书房挂着两样东西:全家福和那张中文"谢谢"。这段跨越战火与国界的缘分,见证了人性最朴素的善意。就像刘禄曾在回忆录里说的,炮弹能摧毁阵地,但摧毁不了人对温暖的记忆。 信息来源: 1.《中国人民志愿军战史》(军事科学出版社,2000年) 2.《纽约时报》1979年10月报道存档 3. 原南京军区档案馆《抗美援朝战地翻译人员名录》 4. 刘禄曾著《我的朝鲜岁月》(上海人民出版社,1995年) 5. 美国加州历史学会《朝鲜战争老兵口述实录》2003年版