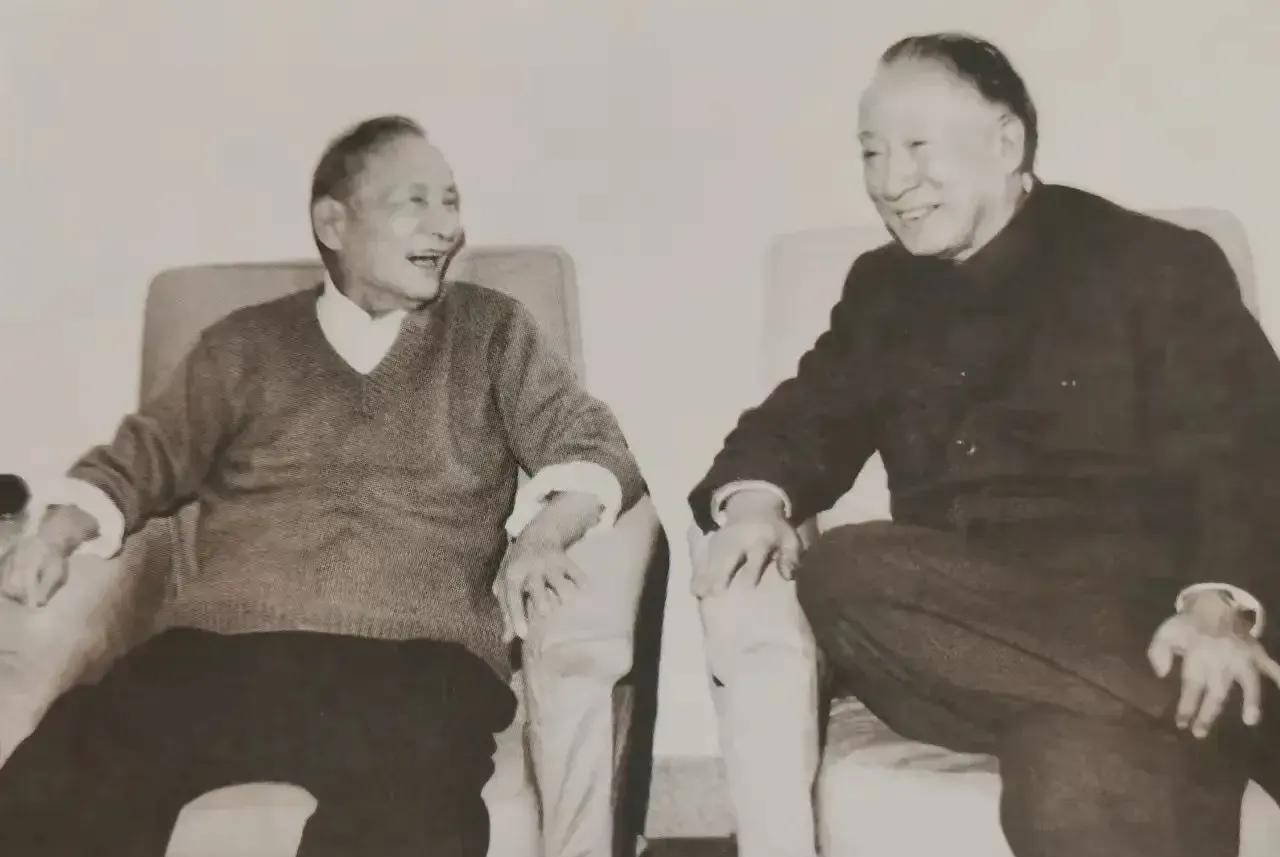

1992年早春的北京还带着料峭寒意,时任中顾委主任的陈云在寓所会见了陈丕显,一番寒暄后他郑重嘱托:“十四大以后我要退下来,薄一波和宋任穷两位同志的去留,让他们自己考虑,中顾委是否继续设立,也请他们斟酌。”这番看似平常的谈话,实则是中国共产党推进领导体制改革的关键伏笔。作为中顾委副主任的薄一波接到口信后即刻致电陈云,得到明确答复“我的意见是撤销中顾委”,随后在中顾委全会上,这位见证过无数历史转折的老革命家语气坚定:“我们完全同意陈云同志的考虑,十四大以后不再设立中顾委。”这段发生在改革开放关键时期的政治对话,悄然拉开了中国共产党领导机构规范化建设的重要一幕。 事情要从中顾委的历史背景说起。改革开放初期,为解决干部新老交替的问题,1982年党的十二大决定设立中央顾问委员会,作为废除领导职务终身制的过渡性机构。陈云当选首届中顾委主任,薄一波、宋任穷等资深革命家任副主任,这个由德高望重的老干部组成的机构,在80年代承担着“传帮带”的特殊使命,既保证了政策延续性,又为年轻干部成长提供了缓冲期。但进入90年代,随着以江泽民为核心的第三代领导集体逐步成熟,中顾委的历史使命已接近完成,如何平稳过渡到制度化的领导更替机制,成为摆在元老们面前的重要课题。 陈云提出撤销中顾委的动议,源于他对党内民主制度建设的深刻思考。这位经历过多次路线斗争的老革命家深知,过渡性机构的存在本身就意味着体制尚未完全理顺,只有建立规范化的干部退休制度,才能避免人治弊端。1992年南巡讲话后,改革开放进入新阶段,迫切需要更具活力的领导集体带领全国突破思想禁锢,中顾委作为“二线”机构的存在,客观上可能成为决策效率的制约因素。陈云的提议,不是个人的急流勇退,而是对中国特色社会主义制度建设的深谋远虑。 薄一波在接到陈云电话时,正在研读十四大报告草案,他后来回忆:“云同志的意见一针见血,中顾委完成了历史使命,继续存在反而可能影响新班子放手工作。”在中顾委全会上,这位曾参与创建新中国经济体系的领导人坦言:“我们这代人打了一辈子仗,搞了一辈子建设,现在该把舞台交给更有精力的同志了。”与会者无不为之动容——这些在革命年代出生入死的老战士,在和平时期展现出更难得的政治觉悟:不以个人威望妨碍制度建设,不以经验优势干预正常更替,这种“功成身退”的自觉,正是中国共产党区别于其他政治力量的重要品格。 十四大筹备期间,中央政治局就中顾委去留问题进行多次讨论,江泽民同志特别指出:“撤销中顾委,标志着我们在废除领导职务终身制方面迈出了决定性一步,这是党和国家领导体制改革的重大成果。”1992年10月,党的十四大通过决议,正式宣布不再设立中央顾问委员会,同时修订党章,将干部退休制度以党内法规形式固定下来。当大会宣读这一决定时,全场掌声雷动——这掌声既是对中顾委十年贡献的致敬,更是对中国共产党自我革新勇气的喝彩。 从制度建设的维度审视,撤销中顾委具有里程碑意义。它标志着中国共产党彻底告别了革命战争年代形成的“元老治国”模式,转而依靠制度化的换届机制保障领导集体平稳交替。在中顾委存在的十年间,它共向中央委员会输送了100多位德才兼备的干部,其中许多人成为跨世纪的领导骨干,这种“过渡带”作用的圆满完成,恰恰证明了其退出历史舞台的必然性。陈云等老同志用实际行动诠释了:真正的革命者,不仅要为制度奠基,更要在制度成熟时主动让渡空间。 国际共产主义运动史上,领导集体新老交替一直是个难题,苏联的终身制弊端曾导致体制僵化,而中国通过设立中顾委这一“过渡性机构”,创造性地解决了改革开放初期的干部断层问题,又在条件成熟时果断将其撤销,体现了超凡的政治智慧。这种“渐进式改革”思维,既避免了激进变革的风险,又防止了机构惯性导致的体制固化,为后来的政治局常委任期制、党代会任期制等改革奠定了实践基础。 十四大闭幕后,陈云、薄一波、宋任穷等中顾委领导集体退出,新一代中央领导集体轻装上阵,开启了建立社会主义市场经济体制的新征程。此后的实践证明,撤销中顾委不仅没有导致政策断层,反而让决策体系更加高效,年轻干部获得了更多施展空间。