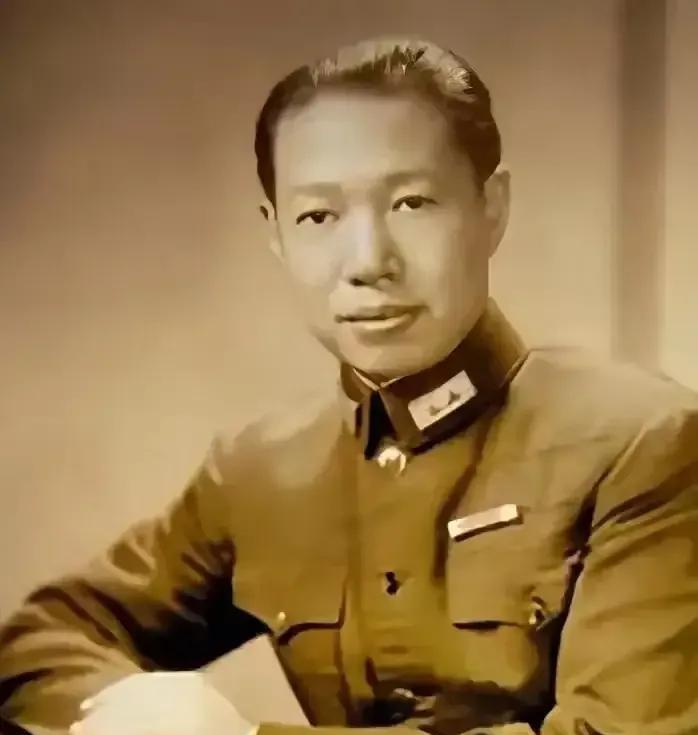

他曾位居国民党军统局中将局长,身为戴笠的顶头上司,却在历史的关键节点多次向共产党伸出援手——早年冒险协助刘少奇脱离追捕,后期于西安全力收聚西路军失散将士,最终以民主人士的身份走完传奇人生,逝世后灵柩安歇于八宝山革命公墓。这位来自湖南宁乡贺石桥的军政要员贺耀祖,用充满矛盾却又熠熠生辉的人生轨迹,在国共两党错综复杂的历史经纬中,勾勒出一位旧时代军人超越党派局限、坚守民族大义的精神丰碑。 贺耀祖的早年生涯深深植根于旧中国的军政土壤。他出身书香门第,青年时期考入湖南陆军军官学校,后东渡日本就读于士官学校,与蒋介石、张群等国民党核心人物同列学籍。归国后投身军阀混战,凭借出色的军事素养和战略眼光步步高升,至20世纪30年代已成为国民党军中握有实权的高级将领。1938年,他接任国民政府军事委员会调查统计局局长,正式成为戴笠的上级,在国民党特务系统中占据高位。然而,看似顺风顺水的仕途背后,贺耀祖对国民党内部日益严重的派系倾轧和腐败现象渐生不满,尤其是蒋介石“攘外必先安内”的政策,让这位心怀家国的军人内心充满矛盾。 1932年冬季的上海,白色恐怖笼罩下的中共地下组织正遭遇严重危机。时任全国总工会党团书记的刘少奇因叛徒出卖,被国民党特务列入抓捕名单。贺耀祖从军统内部渠道获此情报后,做出了违背蒋介石“剿共”指令的决定。他暗中授意手下延缓执行抓捕行动,同时通过秘密途径向中共地下党传递消息,详细告知刘少奇所处的危险境地和特务的行动路线。在他的刻意拖延下,中共地下组织得以迅速安排刘少奇转移,成功避开了特务的围捕。事后,贺耀祖在军统内部会议上公开表示:“国家危亡在即,若将精力用于迫害同胞,何谈抵御外侮?”这番言论虽遭蒋介石猜忌,却为他与共产党的后续合作埋下了伏笔。 真正让贺耀祖与共产党建立深厚纽带的,是西路军失散人员的营救行动。1937年,西路军在河西走廊遭遇惨败,数千名红军将士流落在甘肃、青海等地,面临国民党地方军阀和反动武装的残酷迫害。此时担任国民党西安行营副主任的贺耀祖,利用职务之便,以“安置战区流亡青年”为名,在西安设立多个秘密收容点。他亲自签署加盖行营大印的通行证件,调配军用车辆护送红军战士前往陕甘宁边区,甚至动用私人关系向马步芳等军阀施压,要求停止对红军伤病员的搜捕。据不完全统计,经他之手重返革命队伍的西路军将士超过300人,许多人后来成为八路军的骨干力量。在营救过程中,贺耀祖多次叮嘱下属:“这些年轻人是打鬼子的英雄,我们不能让他们流落街头任人欺凌。” 贺耀祖的思想转变,始于对抗战局势的深刻观察。他多次赴延安考察,与毛泽东、周恩来等中共领导人彻夜长谈,亲眼目睹了边区军民同仇敌忾、团结一心的景象,深受触动。对比国民党统治区的腐败低效,他愈发坚信共产党才是真正能带领中国走出困境的力量。1942年,他秘密加入中国民主政团同盟,开始公开批评国民党的独裁政策。解放战争时期,他拒绝执行蒋介石的内战命令,利用自身影响力在国民党军队中宣传和平主张,并通过秘密渠道向中共提供重要军事情报。1949年8月,他与龙云、陈明仁等国民党高级将领在香港联名通电起义,正式宣布脱离国民党阵营,投向人民的怀抱。 1961年,贺耀祖因病逝世,按照他的遗愿,遗体安葬于八宝山革命公墓。这位曾经的国民党军统局长,最终以中国人民政治协商会议全国委员会常委的身份,获得了共产党和人民的高度认可。他的墓碑朴实无华,却承载着一段跨越党派的传奇——在民族危亡的关键时刻,总有一些有识之士能够超越意识形态的藩篱,以家国大义为指引,做出无愧于历史的选择。 贺耀祖的特殊经历,为解读国共两党关系提供了独特的视角。作为国民党高层军政人员,他的“红色转向”并非偶然,而是源于对民族命运的深度关切和对政治现实的清醒认知。在国民党坚持独裁内战、背离抗日初心时,他选择与共产党合作,本质上是对“国家利益高于一切”信念的坚守。这种超越党派的爱国情怀,让他在历史的天平上获得了崇高的分量——他用行动证明,真正的爱国者从不拘泥于某一政党的束缚,而是将民族复兴作为最高使命。 从更广阔的历史视野来看,贺耀祖的故事反映了国共两党力量消长的深层逻辑。国民党内部像他这样的进步人士,之所以最终选择与共产党并肩,根本原因在于共产党始终秉持“为人民服务”的宗旨,赢得了民心。而国民党因派系倾轧、贪污腐败逐渐失去道义制高点,迫使许多有良知的军政人员另寻救国之路。贺耀祖的转变,是一个旧时代军人在历史洪流中的觉醒,更是中国共产党统一战线政策的成功实践。