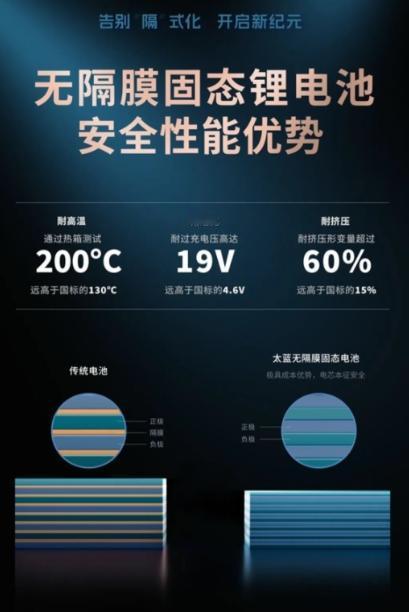

全固态电池的核心痛点在于固态电极与电解质之间因硬接触产生的微缝隙,传统方案需施加50倍大气压维持稳定,导致电池笨重且安全隐患大。中科院物理所黄学杰团队联合多所高校,创新性引入碘离子调控技术:

自修复原理:电池工作时,碘离子迁移至电极界面形成富碘层,主动吸引锂离子像“流沙”般自动填充微孔,实现界面自适应贴合;

性能突破:原型电池循环数百次后容量保持率超90%,彻底摆脱外部加压依赖,大幅简化结构并提升安全性。

中科院金属研究所通过聚合物分子重组技术,在材料主链同步嵌入乙氧基团(离子传导)与短硫链(电化学活性),实现两大突破:

柔性应用:电池可承受20,000次反复弯折,适用于折叠设备、可穿戴电子等柔性场景;

能量密度跃迁:作为复合正极时能量密度提升86% ,离子电导率提高10倍,充放电效率显著优化。

两项技术已获中国发明专利并申请国际专利,预计3–5年内量产。其商业化将引发多领域变革:

电动车:能量密度突破500Wh/kg(目前主流电池约250Wh/kg),续航里程轻松超1000公里,6分钟快充补充500公里;

前沿领域:为电动航空、人形机器人、深海设备提供高安全、轻量化电源,推动低空经济与特种装备升级。国际固态电池专家王春生评价:“该技术从本质上突破商业化瓶颈,迈出了决定性一步。”

评论列表