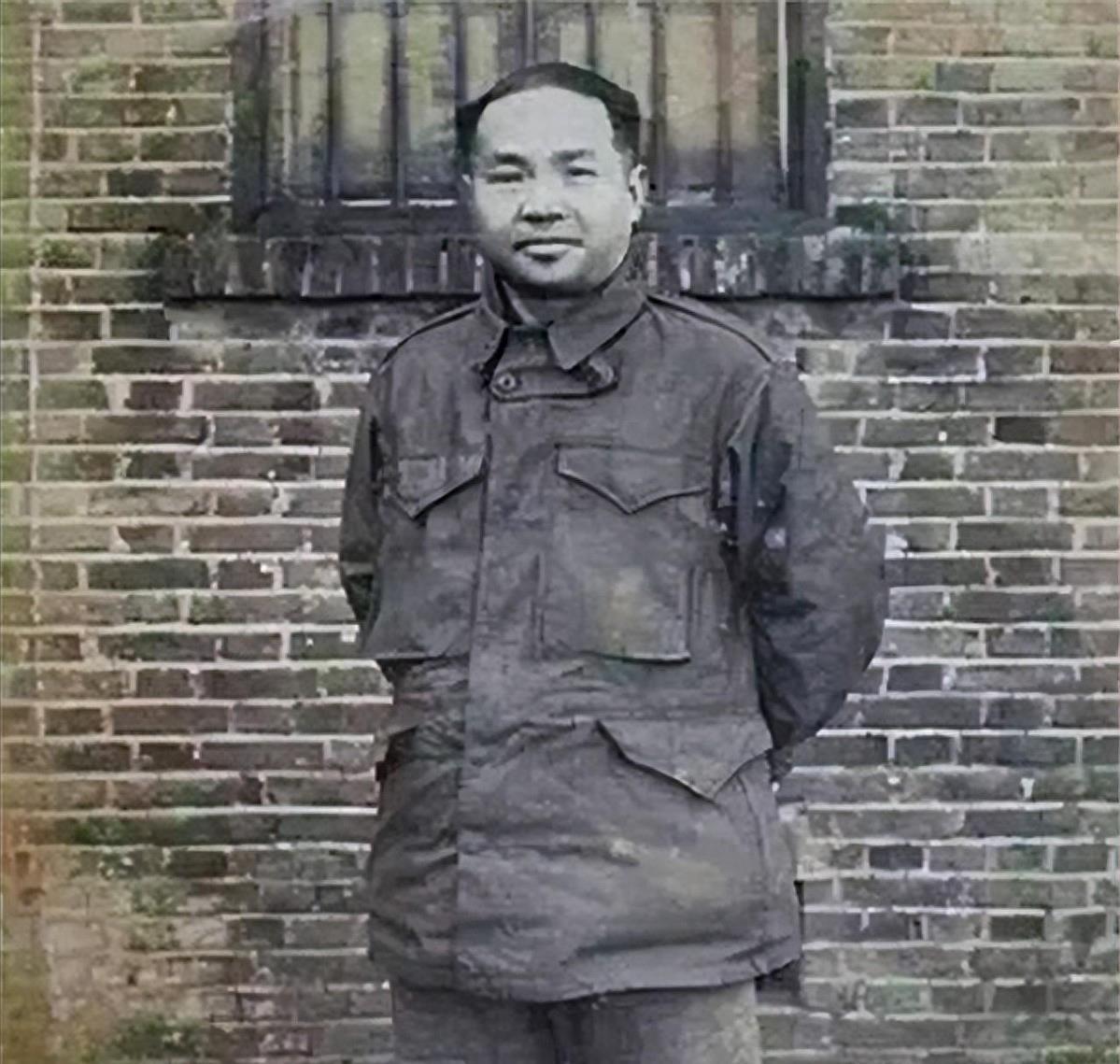

1951年一群志愿军在撤退时,猛然发现眼前狭隘的山谷中,竟出现了成千上万个美军,师长见状,却产生了一个不可思议的念头! 按常理说,此时该跑就跑,毕竟兵力悬殊、弹药不足,但这位叫黄朝天的师长却不按剧本来,他看了一眼地图,又看了一眼山谷,心里竟升起一个大胆到近乎疯狂的想法:不撤了,干一仗!这不是一时冲动,而是一次关乎整个战局的关键抉择。 这场突如其来的正面碰撞,成了抗美援朝第五次战役东线最惊心动魄的一页,也让一场原本注定要“溃败”的撤退,硬生生打成了一场逆转的阻击战。 1951年春天,志愿军发起了第五次战役,前期打得风生水起,但到5月下旬,形势急转直下由于后勤线拉得太长,补给迟滞,部队疲惫不堪,美军趁机反扑。 5月22日开始,美军出动坦克特遣队,从正面和侧翼同时推进,企图切断东线志愿军的退路,玩的是“围而歼之”的老套路。 当时的58师隶属志愿军第20军,刚刚经历一场硬仗,兵力只剩7000多人,弹药也只剩三成。 按命令他们正在向北撤退,准备让出华川这一战略要地,但谁也没想到,5月27日凌晨,当他们走到华川北汉江附近时,前方山谷里突然冒出几十辆坦克和成堆的美军步兵,一时间枪炮声震天,硝烟四起。 黄朝天是个老红军,打仗打了一辈子,他敏锐地意识到,这不是普通的美军哨卡,而是一整个特遣队。 美军第7师、第24师打头阵,整整2.8万人、270辆坦克、550门火炮,几乎是一个小型军团压过来了,而这道山谷,正是东线志愿军主力部队撤退的咽喉,换句话说只要这里守不住,后面的十几万人可能就别想全身而退。 更要命的是当时电台坏了,联系不上上级,黄朝天没有时间请示,也没有退路,他做了个出人意料的决定:不撤了!哪怕兵力只有对方的四分之一,也要就地阻击,他明白打赢这仗,才能保住整个东线。 打仗靠的不只是胆子,还有脑子,黄朝天调集残余兵力,在华川以北7公里的几个险要山头设下梯形防线,重点控制317高地和松岳峰,这些地方是天然的制高点,一旦拿住,就像在敌人头上安了把刀。 为了反坦克,他们集中所有能用的火箭筒和爆破筒,埋伏在坦克必经之路,打完就跑,炮兵也不再固守阵地,而是打游击,分成小组不断换位置,专挑美军集结地下手。 到了夜里,步兵以班排为单位悄悄摸过去,专炸敌人的炮兵阵地,白天顶,晚上冲,没完没了地折腾。 从5月27日到31日,美军发动了17次强攻,每次都以空中轰炸加地面猛攻开路,范弗里特亲自坐镇,动用了燃烧弹、凝固汽油弹,整个山头都被炸得焦黑,但志愿军硬是把阵地守住了,美军四天只推进了4公里。 战斗最惨烈的时候,志愿军连爆破筒都用光了,士兵只能抱着炸药包往坦克底下冲,很多人是靠身体拦下了推进的钢铁洪流,伤亡过半但没人退缩,这不是一场谁多谁赢的战争,而是一场谁更不怕死的较量。 到了6月初,第60师终于赶到,接替了防线,美军发现不能再推进,开始撤退,58师的任务完成了,但代价极其惨重:7000人中,伤亡超过3200人,相当于折掉了半个师,但他们守住了东线的后撤通道,避免了整个战役崩盘。 这场战斗的意义,远不止一场胜利那么简单,如果当时黄朝天选择继续撤退,华川一失,后方补给线就会被切断,东线数十万部队可能都会陷入被包围的危险,那样一来,极有可能重演此前180师被围歼的悲剧。 后来美军发现正面突破不成,只能转入防御,战线稳定下来,停战谈判也因此加快了脚步,《纽约时报》在当年6月的战地报道中也承认,华川阻击战是“志愿军在绝境中发动的一次高效防御战”,美军损失“远超预期”。 战后58师被授予“英雄部队”称号,全军上下共评出11名战斗英雄,黄朝天的果断决策成为军事院校的经典教材,如今在朝鲜华川的山谷里,依旧保留着当年的战场遗址。 中国军网将这场战斗列为“以少胜多”的范例,强调它体现出的不仅是战术智慧,更是面对困境的临战胆识。 有人说战争就是一连串选择的结果,那天夜里,黄朝天选择了留下,而不是退让,这个选择改变了战场的走向,也保护了无数志愿军士兵的生命。 战争有时候就是这样,不是看谁武器多,而是看谁更能扛得住,华川的山谷里,那一仗打得不声不响,却真正把美军打疼了,它告诉世界:在真正的战场上,意志和胆识,往往比钢铁更坚硬。 这不是一场普通的战斗,是一次挑战极限的生死对赌,而58师用他们的血和骨,把这场赌局赢了。 参考资料: 第五次战役 - 中国军网 中国军网 2021-06-18 1951年10万志愿军差点被歼,危急关头,一支奇兵从天而降救了他们 2024-09-21 搜狐网