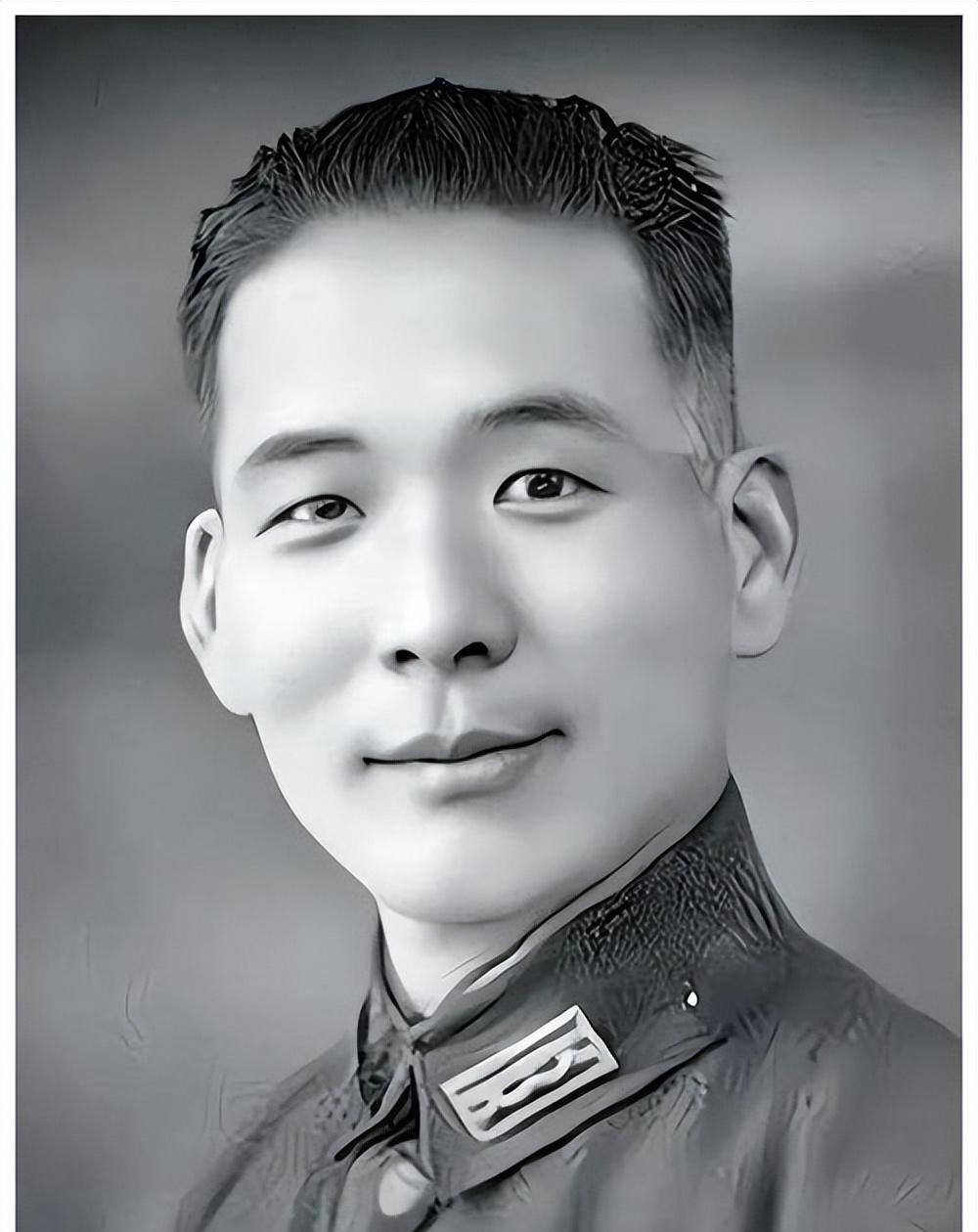

最初拟定开国上将名单里,原志愿军第9兵团司令员兼政治委员王建安名列前位,而最后下来的55名上将名单里,王建安的名字竟然没有在上面。 王建安这个人,1908年10月12日出生在湖北红安县一个穷苦农民家,原名王见安。小时候家里穷得叮当响,他给地主打短工,还偷偷学了点字,背些书啥的。1924年他投了吴佩孚的军队,当兵混口饭吃,后来吴佩孚败了,他就回家参加民团。1927年,黄麻起义爆发,他直接加入了共产党,从基层战士干起。那时候起义队伍里,他是个小班长,跟着大部队打游击,逐步升上去。 参加革命后,他很快就担任红三十军第八十八师的政治委员,负责部队思想工作和组织纪律。土地革命时期,他带队在鄂豫皖苏区转战,指挥过多次反围剿战斗,部队在国民党军层层包围下突围,他负责协调后勤和战士动员,确保大家不掉队。1932年,他升为红四军政治委员,那时候红军主力转移,他留在根据地坚持斗争,组织地方武装对抗敌人清剿。长征开始前,他率部护送主力北上,自己带小分队在后方牵制国民党军。抗日战争打响后,王建安调到八路军,在山东纵队当副司令员。他领导部队开辟鲁中根据地,破坏日军交通线,扩大抗日武装。 1943年,他升为山东军区副司令员,指挥反扫荡作战,部队在敌后游击,打击伪军据点,保护群众生产。那段时间,他组织了多次小规模战斗,逐步壮大力量,到抗战胜利时,山东解放区已经很稳固了。解放战争一开打,王建安担任华东野战军第九纵队司令员,带队参加淮海战役。那场战役是关键,他指挥部队包围国民党军主力,协调炮火支援和步兵冲锋,歼灭了不少敌军。接着是渡江战役,他率部从长江北岸强渡,登陆后迅速扩大桥头堡,为大部队南下铺路。上海战役时,他指挥第七兵团攻城,部队从郊区推进到市区,逐街逐巷清剿残敌。 1949年新中国成立后,王建安继续在军中任职。1950年抗美援朝爆发,他被任命为志愿军第九兵团司令员兼政治委员,率部入朝作战。那时候朝鲜天气冷得要命,部队在长津湖地区阻击美军,他组织夏季攻势,指挥部队发起反击,获得朝鲜一级国旗勋章。但在战场上,他突然病倒,高血压发作严重,只能回国治疗。在青岛疗养了好一阵,身体才慢慢恢复。1952年军队评级时,他被定为正兵团级干部,职务和贡献都够得上高级将领标准。 名单变动这事,得从1955年评衔说起。那年中国人民解放军大规模评定军衔,上将标准主要是看资历、战功和职务,正兵团级以上基本都能上。王建安当时资历深,战功多,从红军时期到抗美援朝,指挥大军作战的经验丰富,在初步拟定名单里位置还挺前,按道理完全够格。评衔小组收集材料时,他的档案详细记录了从1927年入党起的贡献,包括参加黄麻起义、红军反围剿、抗日游击、解放战争大仗和朝鲜作战。军委讨论时,综合平衡各种因素,上将名额定在55人左右。 王建安本来在预选里,但最终公布时没了他的名字。这事军内老同志议论不少,因为他的条件跟其他上将差不多,甚至在某些战役中作用更大。变动原因主要有两个方面,一是健康状况。那时候他从朝鲜回国后,高血压严重,在青岛疗养,医生说需要静养,避免高强度工作。评衔时,领导考虑他身体恢复不确定,能否继续担任要职成问题,就暂缓了。 二是作风问题。1954年,他在沈阳军区工作时,军区党委开会讨论部队管理,他对某些安排有不同意见,争论中表现得比较直率,被视为骄傲自满,难以接受批评。那次会议后,上级报告了情况,毛主席在批示中提到此人骄傲自满,授中将为宜。加上之前1954年他被降为副兵团级,这影响了评衔。军委在审名单时,看到他的名字,就根据批示调整了。 1955年9月27日,中南海怀仁堂授衔仪式上,55名上将被授予军衔,包括许多跟他共事过的将领,如许世友、黄克诚等。王建安没在名单里,但他的贡献没被否定。军内知道这事的人觉得遗憾,因为按标准他该在列。评衔强调不只看功劳,还看作风和健康,这些因素综合起来,导致他落选。事后调查清楚了情况,确认他健康好转,作风问题也非原则性错误。 1956年1月25日,他单独被补授上将军衔,这在当时是特殊处理,体现了组织对他贡献的认可。补授后,他继续在军区任职,没受太大影响。这件事也反映了评衔过程的严格,注重全面考察,不是光看战功。许多将领都有类似经历,但王建安的案子比较典型。