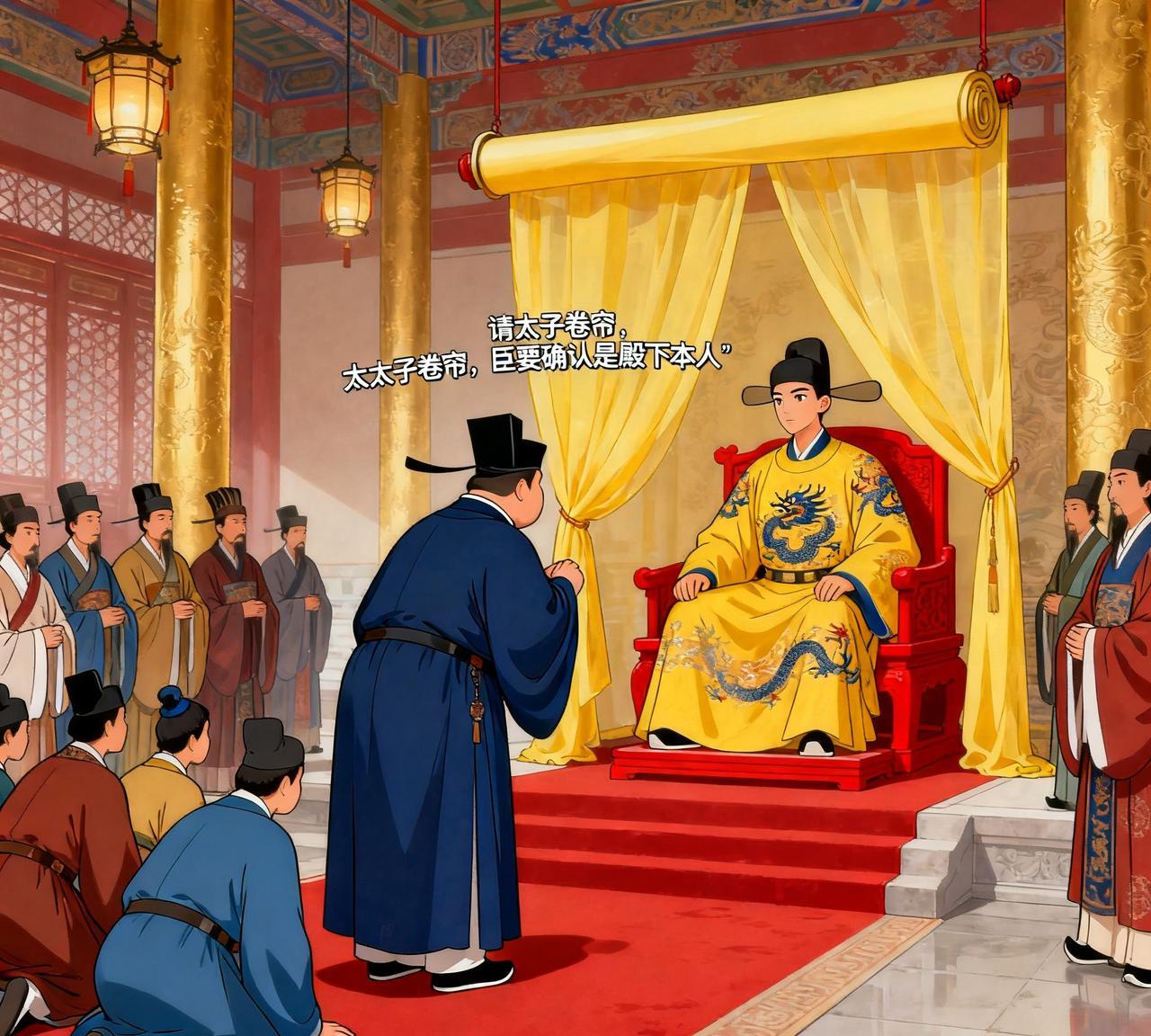

公元1662年,刚登基不久的8岁小皇帝康熙把陈廷敬叫过来:“陈老官,借给我一些钱吧。”陈廷敬问道:“万岁,要钱做什么呢?”康熙撇嘴说随便玩。陈廷敬说:“等我领了俸禄借给你。”康熙哼一声说:“等我亲政,一定要杀了你!” 在紫禁城,早朝结束后,八岁的康熙气得小脸通红。 他望着眼前白须垂胸的老臣,狠劲儿往上蹿:“等我亲政,定要砍了你脑袋!” 这是康熙与陈廷敬的第一次“结怨”。 谁也没料到,半个世纪后,当康熙站在太和殿俯瞰天下时,会对群臣感慨:“若没有陈廷敬当年‘不顺着我’,朕或许早成了昏君。” 1662年的紫禁城,表面是歌舞升平的“康熙初年”,实则暗流涌动。 八岁的小皇帝坐在养心殿,听着外间辅臣们议论朝政,手里攥着的琉璃毽子始终没踢出去。 他虽挂着“天子”名号,实权还在索尼、鳌拜等辅臣手里。 这天清晨,他堵在南书房外,拦住了去查账的陈廷敬。 “陈老官,借我些钱使使。” 小皇帝语气中满是孩子气的任性。 陈廷敬放下账本,问:“万岁要钱做什么?” “随便玩!”康熙把袖子一甩,“你俸禄不够,就去国库支三万两!” 陈廷敬的手指在账册上顿住。 他太清楚国库里的情况。 河南水患刚过,灾民的粥棚还搭在堤坝边。 陕西驻军的冬衣布料才运到一半,匠人们正连夜赶工。 更别说北边罗刹国虎视眈眈,军饷账目已拖了三个月。 “国库的银两,是天下人的救命钱。”陈廷敬弯腰将一本《各省待赈清单》递过去,“河南的娃子还在泥里捞草根,陕西的兵丁冻裂了脚底板,这些银子,臣不敢动。” 康熙没接,扭头就走。 没过几日,他竟带着小太监堵在国库门口。 “那些粮袋、铁钉,都是给灾民和士兵的?” 陈廷敬点头:“老臣的俸禄是朝廷发的,能给您买个糖人,但国库的钱,是天下人的命。” 这一幕,恰好被路过的鳌拜看见。 这位权倾朝野的辅臣冷笑一声:“陈大人对万岁也太苛刻,不过是哄孩子高兴,何必拿民生说事儿?” 陈廷敬却挺直腰板:“万岁是天下之主,今日惯着他用国库的钱,明日他便敢随意挥霍江山。老臣今日‘不顺’,正是为陛下守着为君的底线。” 康熙终究是个聪明的孩子。 他记着陈廷敬的话,不再提“借钱”的事,却总爱往南书房跑。 有时蹲在陈廷敬脚边,看他用算盘拨弄。 有时翻着《河南灾民安置折》,小声问:“这些人能有热饭吃吗?” 转机出现在康熙六年。 十四岁的玄烨正式亲政,第一件事便是召见陈廷敬。 “当年朕要钱玩,先生硬气得很。” 此时的小皇帝已褪去稚气,“朕想知道,您为何对朕这么‘狠’?” 陈廷敬答:“臣恨的不是陛下,是‘由着性子来’的帝王。您若习惯了用国库的钱填私欲,将来如何治天下?” 康熙沉默良久,起身翻开一本旧账册。 那是陈廷敬这些年整理的《各省财政要略》。 康熙忽然明白,这位老臣是在教他如何做一个“会算账”的皇帝。 真正的考验来得很快。 康熙八年,云贵总督王继文被弹劾“贪墨军饷”。 陈廷敬翻出他任上的粮草账册,发现所谓“捐纳粮草抵官俸”的操作,实则是将九十万两军饷挪作他用。 陈廷敬连夜写就弹章,王继文最终被革职查办。 此事过后,朝堂风气为之一肃,连索额图都不得不赞:“陈大人这一刀,砍醒了多少糊涂官。” 而陈廷敬的“硬”,不止对皇帝,更对权贵。 他在户部管钱法时,立下“绝请托、禁馈遗”的规矩。 不管谁送礼、谁说情,门都不让进。 有位地方官为求升迁,趁夜往他府里塞了千两银子,第二天便被陈廷敬原封不动退回,附信一句:“公事公办,莫坏规矩。” 可这样的“硬”,也让他在官场屡遭排挤。 康熙十六年,因亲戚牵连,陈廷敬主动请辞。 康熙二十四年,又被高士奇设局诬陷“结党”。 最艰难时,他蹲在老家山西的土窑前叹气:“我这一辈子,是不是太较真了?” 但妻子只说:“你守的是天下人的饭碗,咱不丢这个骨气。” 转机出现在康熙二十七年。 高士奇与徐乾学互相揭发,朝堂乱作一团。 康熙这才看清那些“会来事”的权臣,结党营私,反倒是被排挤的陈廷敬,两袖清风,他亲自下旨召回陈廷敬。 此后,陈廷敬更没了顾忌。 他主持编修《康熙字典》,整顿吏治,推出“京察”“大计”考核,甚至在七旬高龄,还跑到直隶查灾。 康熙五十一年,七十五岁的陈廷敬病重。 康熙握着他的手:“先生这一辈子,最让朕记挂的,是那年你说‘国库的钱是天下人的命’。” 陈廷敬去世后,康熙亲作挽诗:“房姚比雅韵,李杜并诗豪。” 他没说“忠臣”“贤相”,却道尽了这位老臣的特别。 民为本、财为公、君为责。 后来有人说,康熙的“千古一帝”,有陈廷敬一半的功劳。 其实何止?这位被小皇帝记恨半生的老臣,用一生证明真正的忠诚,不是忠于一人的喜怒,而是忠于天下的底线。 主要信源:(《清史稿·陈廷敬传》封面新闻——清史四书·康熙奇局|康熙真的特别器重陈廷敬吗?(01))

![乾隆真是职业皇帝名不虚传[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/5141156089266685545.jpg?id=0)