看了南京女子的“应鸡反应”,我突然理解武大杨某媛是种“病”了

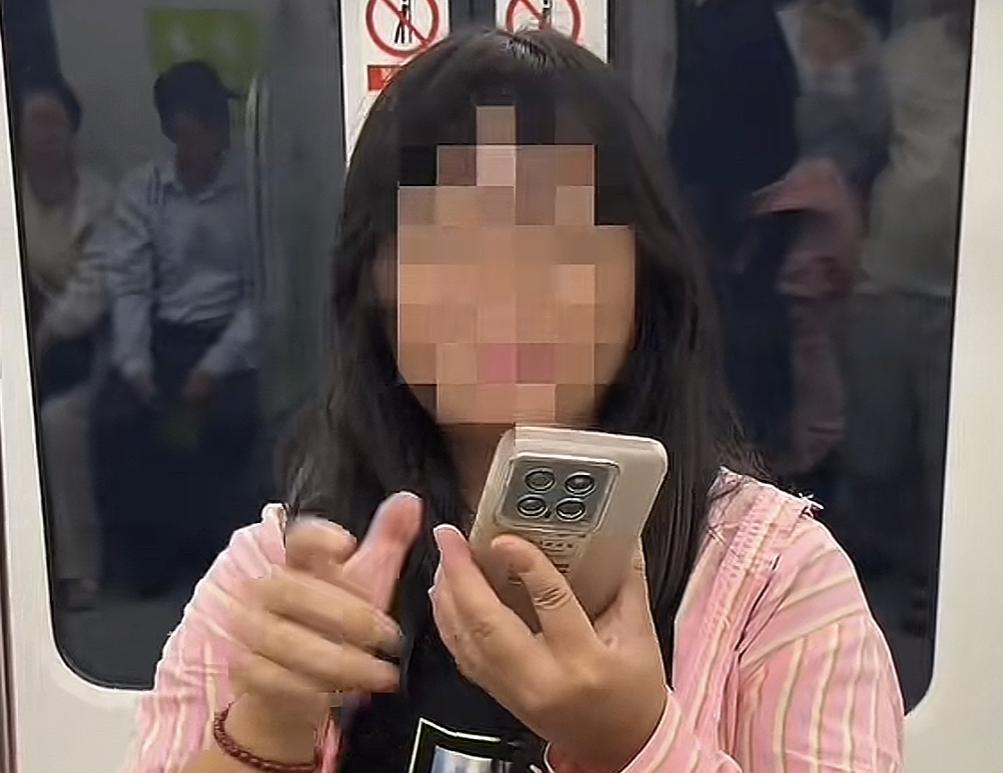

今天是中秋节,首先祝大家节日快乐。最近其实也没什么热点好写,整个舆论场都陷入一种诡异的话题荒。刚刚看到一个热搜,感觉挺奇葩的,分享给大家,顺便和大家聊聊以后如何回避这种垃圾人。前天南京地铁3号线上,一家人高高兴兴地出来玩,两个孩子讨论“先逛红山动物园,还是先去鸡鸣寺”。结果旁边一位穿着粉色衣服、戴着眼镜的女子突然情绪激动,指责他们暗讽自己是鸡,因为他们提到了鸡-鸣-寺。估计这是鸡鸣寺被黑的最惨的一次。

这家人都快气笑了,然后就跟她解释。但眼镜女子不依不饶,甚至对着年幼的孩子飙脏话。孩子父亲最终也没能忍住,反问:“你以为自己有多好看,值得别人拐弯抹角骂?”女子干脆拿起手机报警,并强词夺理地声称:“我要是在你耳边天天喊鸭,你舒服吗?”列车到站,女子没有继续等警察,而是骂骂咧咧下车,留下满车厢尴尬。孩子一句天真的追问:“爸爸,她为什么那么生气?”随后,孩子母亲将视频经过发到了网上,引发全网关注。

网友把女子的神逻辑戏称为“应鸡反应”:只要听见“鸡”字,就立刻对号入座,把自己代入“被侮辱”的角色,进而产生攻击行为。看了这个经过,我突然有点理解武大杨某媛的种种行为了。本质上,杨某媛的所作所为不也是一种“应鸡反应”吗?从精神病理学角度看,这种表现与“易激惹”、“被害妄想”高度重叠:易激惹,外界刺激与情绪反应之间完全失衡,一点就炸,可见于躁狂、癫痫、人格障碍等。被害妄想则是把中性言语理解为针对自己的羞辱,常见于偏执型人格障碍、反应性精神病或精神分裂症前驱期。

若近期遭遇重大生活事件(失业、失恋、网暴),可在数分钟到数小时内出现意识狭窄、冲动外溢,病程通常不超过一个月。需要强调的是,“有病”不等于“免责”。法律上只有达到“辨认或控制能力丧失”的精神病状态才能免除责任,而大多数“易激惹”者仍具备完整行为能力。

因此,围观群众可以同情她的痛苦,却没必要为她的攻击埋单。另外,精神医学上还有“投射性认同”的概念,指一个人将自己内心的想法或品质归因于他人。在这起事件中,女子将“鸡”这一词汇直接与性工作者关联,并认为他人讨论鸡鸣寺是在影射自己,可能反映出其内心的不安全感或创伤经历。

然而,单次事件不足以诊断精神疾病。真正需要关注的是这种思维模式背后的认知扭曲——以自我为中心解读世界,认为他人的言行都围绕自己展开。这种思维模式虽不一定达到疾病标准,但确实是一种不健康的心理状态。类似现象在社交媒体时代有增多趋势。评论区有网友分享,二年级学生因同学讨论“北京烤鸭”而认为被骂“鸭子”,可见这种敏感多疑的思维模式正在扩散。

这背后可能是社会信任度下降、人与人之间对立情绪加剧的表现。当人们习惯以最大恶意揣测他人,公共交流空间就会受到挤压。面对这种“垃圾人”现象,我们应如何应对?首先,需要建立边界意识,不被他人的不合理情绪绑架。地铁事件中的一家人保持冷静,让警方处理的做法是正确的。其次,社会需要加强公共理性教育,培养人们区分“主观感受”与“客观事实”的能力。

正如网友所言,若讨论鸡鸣寺是骂人,那么讨论八达岭长城是否在暗示“八婆”?这种荒谬逻辑一旦被纵容,语言交流将无法进行。最重要的是,我们每个人都应反思自己是否偶尔也有类似的“对号入座”倾向。在多元社会中,培养包容心态和理性思维至关重要。对他人的无意冒犯保持适度钝感,而非一味敏感猜疑,才能减少社会摩擦,维护公共空间的和谐。南京鸡鸣寺作为千年古刹,本是一处文化圣地,却因一字之音被曲解为侮辱性词汇,这不仅是对历史文化的不尊重,也是语言庸俗化的表现。当我们的公共讨论被各种“应鸡反应”所困扰时,或许该反思:

是不是我们失去了就事论事、客观理性的能力?“珍爱生命,远离垃圾人”不是冷漠,而是承认一个残酷现实:在不正常的人眼里,正常的人才不正常。以后再遇到这种人,也没必要惯着,大声怼回去:你就是鸡,你全家都是鸡!