【审计崩塌!4家事务所被财政部“一剑封喉”,揭开的不仅是财务造假,更是老板的认知危机】

2025年9月5日,财政部的一纸公告,在财务圈投下了一枚深水炸弹。

4家会计师事务所被处以吊销执业许可的“极刑”,多家企业亿元级别的财务造假随之曝光。这不仅是2025年会计审计行业的一起标志性处罚事件,更是一面照向企业老板经营认知的“照妖镜”。

一、 疯狂的数字游戏:

财政部的处罚决定书,读来触目惊心,堪称一部“造假百科全书”:

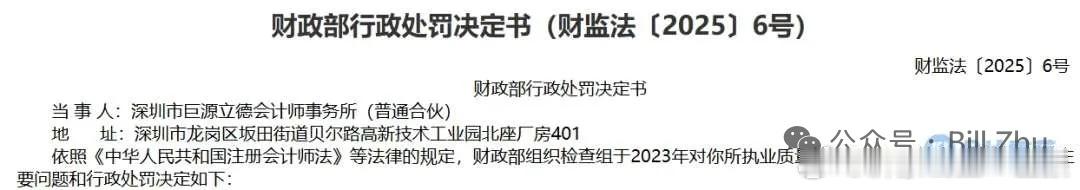

深圳巨源立德在对某电气技术公司的审计中,企业货币资金虚减近90%,应付账款虚减66%,整整3800万应付股利被“一笔勾销”。而事务所的审计底稿却与证据明显矛盾,形同虚设。

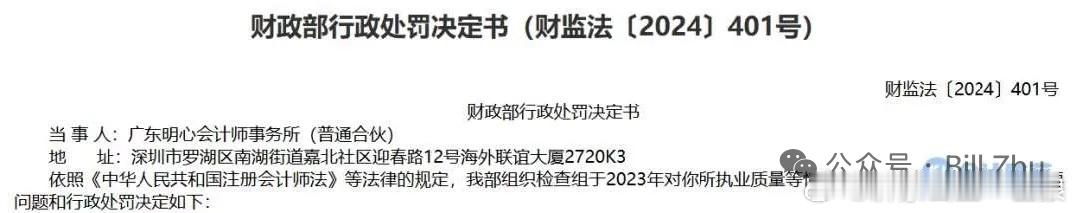

广东明心的案例更为荒唐。某供应链公司账上显示库存现金高达1125万元,实际盘点却仅剩3万元,虚增比例高达1448%!更讽刺的是,审计底稿中的“监盘表”签字日期,竟早于盘点人员的入职时间。

深圳度支所为深圳市腾星宏俊科技有限公司直接冲抵预收和预付款,硬生生将资产负债率从72%“做”到50%,只为让报表“好看”。

这些并非高深的造假手法,而是赤裸裸的欺骗。事务所甚至连“演戏”都懒得演,直接为企业披上了一件众所周知的“皇帝的新衣”。

二、 “低价审计”的陷阱

这一切的背后,是一个扭曲的“共谋”生态。

老板的“侥幸”心理:“审计就是买个报告,应付一下检查。”

很多老板视审计为一项不得不做的“成本”,而非企业风险的“体检”。他们追求最低报价,甚至明示或暗示事务所:“你帮我搞定就行”。

事务所的“生存”困境:“你不做,别人也会做。”

在低价竞争的泥潭中,一些事务所放弃了专业底线。几万元甚至更低的价格,注定无法支撑实地走访、函证、盘点的成本。最终,审计变成了“抄报表”的游戏——企业提供什么,事务所就抄什么。

财务的“不专业”现状:蹩脚的财务,埋下巨雷的土壤。

许多中小企业的财务人员或团队专业能力有限,账务处理混乱,内控基本为零。他们可能都无法准确编制一份真实的报表,更谈不上拒绝老板的“调整”要求。最终,不专业的财务做出了漏洞百出的账,配上不审计的事务所,合力将企业推向了财政部的处罚名单。

这不是双向奔赴,而是双向坠落的悲剧。

三、 警钟长鸣

财政部的这次重拳,传递出再清晰不过的信号:“形式审计”的时代,彻底结束了。 未来,监管的利剑将同时斩向造假的企业和助纣为虐的“看门人”。

对于企业老板而言,这次事件必须成为一记响亮的耳光,打醒过去的认知:

业务真实,才是永恒的王道。 所有脱离业务的财务操作,都是空中楼阁,注定崩塌。

审计不是成本,是保险。 一份真实的审计报告,是帮助企业发现问题、规避风险的“体检报告”,是吸引投资、获取贷款的“信任状”。

你需要的不只是会计,是“业财融合”的军师。 一个真正优秀的财务负责人或顾问,必须懂业务、懂管理、懂战略。TA能告诉你数据背后的经营问题,帮你做好税务规划、成本控制和现金流管理,让你睡得着觉、走得长远。这笔投资,远比那份虚假的审计报告值钱得多。

结语:别再为财务造假买单

2025年的这场审计风暴,既是对违法者的惩戒,也是对守法者的保护。它正在努力涤荡市场环境,让诚信经营的企业获得更大的发展空间。

老板们,是时候重新思考财务的价值了。

拒绝低价陷阱,放弃侥幸心理,找一个真正懂业的财务专家,扎扎实实做好内功。

因为,公司的天花板,往往就是老板对财务认知的天花板。

(来源 : Bill Zhu 原创: Bill Zhu)