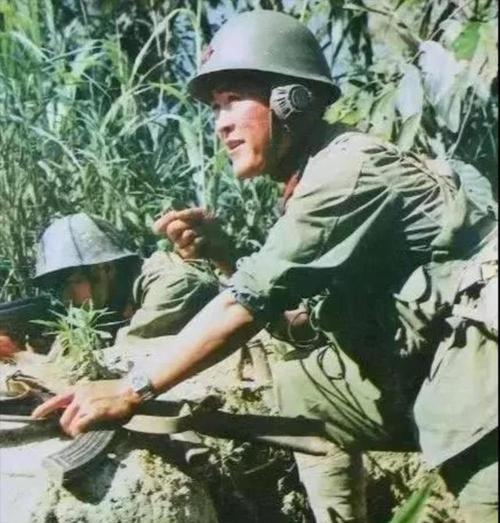

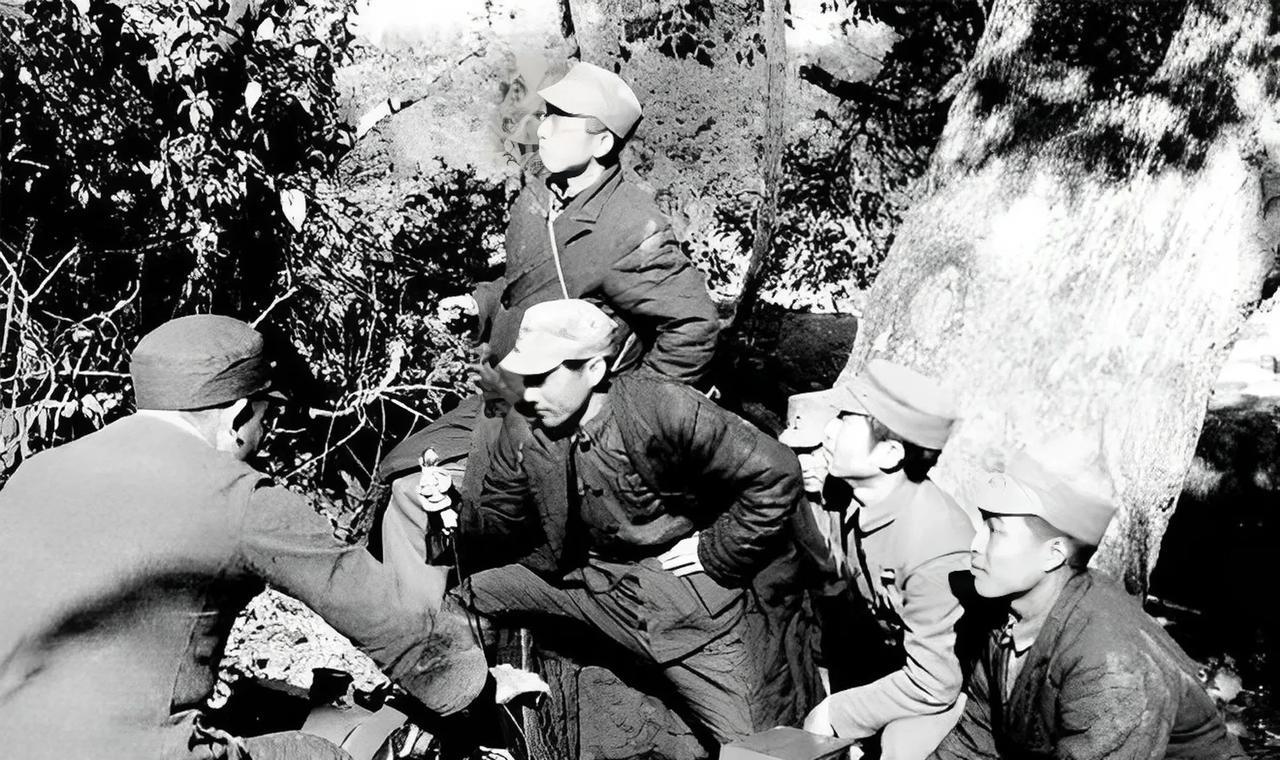

1979年,副师长赵连玉从越南战场返回祖国的途中,不幸被狙杀,搜查后,竟发现这个狙击手是一位“当地农民”。 1979年3月9日,越南高平,暮色四合。 班瑙地区的山风带着丛林的湿气,吹在副师长赵连玉的脸上。他刚刚举起望远镜,准备为部队规划出最后一段、也是最安全的一条回国之路。胜利在望,家就在不远的前方。 “砰!” 一声清脆又突兀的枪响,撕裂了傍晚的宁静。 赵连玉的身子猛地一震,随即软软地倒了下去。那副跟随他多年的望远镜,从他无力垂下的手中滑落,摔在沾满泥土的岩石上。鲜血,从他的颈部喷涌而出,染红了军装的领口。一切都发生在电光火石之间,快到身旁的参谋长赖裕隆只来得及发出一声惊呼。 一代战将,没有倒在炮火连天的冲锋路上,却在凯旋的前夜,倒在了回家的门口。是谁,在黑暗中射出了这致命的一枪? 战士们疯了一般冲过去,卫生员颤抖着手检查,却只能无力地摇了摇头。子弹精准地切断了颈总动脉,回天乏术。悲痛与愤怒瞬间引爆了整个阵地。 他们发誓,掘地三尺也要把凶手揪出来。 这位倒下的指挥官叫赵连玉,辽宁庄河人。从15岁那年扛起比自己还高的步枪算起,他已经在枪林弹雨中穿行了三十四年。他不是那种安坐指挥所的将军,他的指挥部,永远设在离炮火最近的地方。战士们都说:“赵副师长不看到敌人的机枪眼,心里就不踏实。” 1979年2月17日,对越自卫反击战打响。赵连玉率领376团作为尖刀,从广西硕龙出境,直插敌军心脏高平。 越南北部的喀斯特地貌,石山林立,丛林蔽日,是天然的游击战场。越军凭借地利,化整为零,藏于溶洞,隐于密林,打完就跑。 面对这种“牛皮糖”式的战术,赵连玉展现了他“硬汉”和“智将”的两面性。 一次,部队在班瑙北侧高地遭遇伏击。一个越军加强排依托复杂溶洞,用火箭筒和重机枪死死咬住我军前锋,两辆装甲车瞬间被毁。 战士们红了眼,准备用血肉之躯硬冲上去。 “停下!不能蛮干!”赵连玉及时赶到,一把拦住。他迅速找来当地向导,几句话就摸清了溶洞的结构和通风口位置。他没有下令强攻,而是调来12挺重机枪,对着几个不起眼的通风口展开死亡扫射。子弹如同暴雨般灌入,洞内的越军瞬间乱了阵脚。紧接着,爆破组从侧翼悄然摸上,随着几声巨响,战斗在20分钟内宣告结束。 此役,376团几乎零伤亡,还缴获了大量武器。 这就是赵连玉,勇猛却从不鲁莽。 3月5日,我军宣布完成战略目标,开始撤军。赵连玉再次领受了最危险的任务——殿后,掩护主力部队安全回国。撤退的路,往往比进攻的路更凶险。 越军的残余力量、地方民兵,像毒蛇一样潜伏在暗处,伺机发动致命偷袭。 为了确保大部队万无一失,3月9日傍晚,赵连玉带着几名干部登上高地,亲自勘察地形。他想找到一条最稳妥的路,让战士们少流一滴血。 可他千算万算,没算到自己会成为敌人狙击手的头号目标。他高高举起的望远镜,在黄昏的余光下,清晰地暴露了他的指挥官身份。 枪响之后,搜捕行动随即展开。战士们如同猎豹一般,梳理着附近每一寸土地。 最终,在一个隐蔽的山洞里,他们找到了那个凶手。 出乎所有人意料,凶手竟是一个衣衫褴褛、看起来像个普通农民的老头。他叫阮成雄,手里握着一把老旧的日制三八式步枪,枪管尚有余温。 他真的是农民吗? 审讯揭开了他伪装的面具。 阮成雄,根本不是什么村民,而是参加过抗美战争的越军退役王牌狙击手。退役后,他并未真正解甲归田,而是被编入地方武装,接受秘密训练,专门执行暗杀和袭扰任务。越南当时推行“全民皆兵”,大量退伍军人、民兵甚至平民被组织起来,他们穿着平民的衣服,拿起武器就是士兵,放下武器就是百姓,让我军防不胜防。 赵连玉的牺牲,是对越自卫反击战中我军职务最高的阵亡将领之一,给所有人敲响了警钟。许世友将军闻讯震怒,随即下令:调整撤军策略,严禁任何越南百姓靠近部队,无论老幼,一律驱离,以防不测。 那个名为阮成雄的狙击手,在几天后被执行枪决。 但一个狙击手的倒下,换不回一位优秀指挥员的生命。 赵连玉牺牲时年仅49岁,他的小儿子才12岁,还在家里等着爸爸凯旋,带他去买新书包。这个承诺,永远无法兑现了。他的遗体被战友们护送回国,安葬于广西龙州烈士陵园。 墓碑上,只简单地刻着“革命烈士赵连玉”。 战争的残酷性,不仅在于正面战场的炮火连天,更在于那些无法预料的阴谋与冷枪。赵连玉的牺牲,让我们深刻认识到,和平的背后是无数军人用生命铸就的钢铁长城。他们用鲜血告诉我们,军人的使命不是征服,而是守护。 如今,中越边境早已车水马龙,一片祥和。但我们永远不能忘记,这份安宁,是像赵连玉这样无数的英雄,用生命换来的。