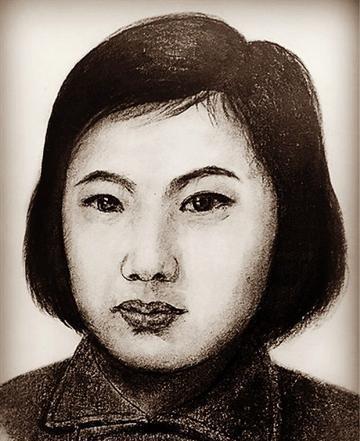

1938年,日军想拍摄一个懦弱的中国战俘形象,于是找到了15岁的季万方,他瘦小得可怜,看上去只有10岁,没有鞋袜,衣服也是破破烂烂,但日军记者拿起相机时,他却突然间站了一个标准的军姿,日军大怒:“你不怕死吗?” 1938年,冬日的寒风席卷着刚刚沦陷的广州增城。 日军随军记者佐藤振寿端着相机,在灰头土脸的中国战俘中搜寻着他的“猎物”。他需要一个完美的素材,一个能充分展现“皇军威武”而“支那士兵”不堪一击的形象,用以在国内煽动狂热的战争情绪。 很快,一个瘦小的身影吸引了他的目光。那是个孩子,看上去最多十岁,穿着一身极不合身的破烂军装,赤着一双满是泥污和血痕的脚。他实在太瘦了,仿佛一阵风就能吹倒。佐藤心中一喜,这不就是绝佳的宣传材料吗? 一个被战争吓破了胆的“娃娃兵”,再理想不过了。 他示意士兵将这个名叫季万方的少年带到空地前。镜头对准了少年,佐藤期待着捕捉到一张充满恐惧、茫然或哭泣的脸庞。 然而,就在快门按下的前一秒,异变陡生。那个被认为会瑟瑟发抖的少年,猛地挺直了腰杆,双脚在冰冷的土地上用力并拢,收腹,挺胸,目光如炬,死死地刺向镜头。 那眼神里没有丝毫畏惧,只有焚烧一切的仇恨和不屈的倔强。 佐藤和周围的日军都愣住了。一个士兵下意识地吼道:“你不怕死吗?” 这突如其来的军姿和锐利的眼神,像一记无声的耳光,狠狠抽在了侵略者的脸上。 他们想要的懦夫在哪里?他们眼前的,分明是一座即将喷发的火山。 这个叫季万方的少年,并非生来就是战士。他的童年记忆,被日军的铁蹄碾得粉碎。四川万源的家乡,在侵略者的炮火下化为焦土,亲人尽丧。 一夜之间,他从一个有家的孩子,变成了无处可归的孤儿。在那个连成年人都难以果腹的乱世,他靠着乡亲们偶尔施舍的残羹冷炙和漫山遍野的野菜挣扎求生。饥饿是家常便饭,他曾不止一次饿晕在路边,瘦得脱了形,几乎被当成一具小小的尸体。 命运的齿轮在他奄奄一息时悄然转动。一支转移中的中国部队发现了他,一位军官将他从死亡线上拉了回来。 部队本想将他安置在后方,但他却死死抓着军官的衣角,用嘶哑的声音说,他没有家了,他要报仇。看着这个骨瘦如柴却眼神坚毅的少年,军官最终心软,将他留在了部队,成为一名勤务兵。 勤务兵的生活琐碎而辛苦,烧水、洗衣、打扫、伺候长官。他的肩上总是挂着一只水壶和一个搪瓷杯,随时准备为长官沏上一杯热茶。 但他从未将自己看作一个下人。只要一有空闲,他就溜到训练场,像海绵吸水一样,贪婪地学习着士兵们操练的每一个动作。他偷偷地练习举枪、瞄准,甚至在几个月内就摸清了步枪的拆卸和组装。 1938年10月,战火蔓延至广州。日军第21军气势汹汹,直扑增城。守城的中国军队装备落后,兵力悬殊,仓促应战。一场惨烈的血战后,阵地失守,部队被迫撤退。在混乱中,季万方与主力失散,最终落入日军之手,成了战俘。 在战俘营里,等待他的是非人的折磨。因为年纪小、个子矮,他成了日军发泄兽欲的绝佳对象。他被逼着赤脚在满是煤渣和碎石的路上搬运重物,双脚很快就变得血肉模糊。拳打脚踢更是家常便饭。可无论日军如何虐待,他始终不曾吭一声,那双眼睛里的火,从未熄灭。 于是,便有了开头那一幕。 那张本想用来炫耀武力、贬低中国人的照片,被刊登在了日本的《读卖新闻》上。侵略者希望日本民众看到的是一个畏缩的孩童,看到的却是刺破纸背的民族风骨。一个连鞋都没有的中国少年,在刺刀和枪口面前,站成了一棵挺拔的松树。 这张照片在日本国内引起了轩然大波,许多人第一次从宣传机器的谎言中惊醒,开始质疑这场战争的意义。 这张照片辗转传回中国,立刻像一把火炬,点燃了无数同胞的抗战决心。人们不知道他的名字,不知道他的生死,但这个光脚站立的少年,成了整个民族不屈精神的缩影。 抗战胜利后,在远东国际军事法庭上,这张照片作为日军侵华暴行的铁证被呈上法庭,控诉着侵略者连一个十五岁的孩子都不放过的滔天罪行。 只是,照片里的英雄,没能等到胜利的那一天。关于季万方的结局,历史的记载模糊而悲壮。 有说法称,他在战俘营的一次暴动中与日军搏斗,消失在混乱里;也有说法称,他因不堪凌辱,试图逃跑时被日军射杀。 无论结局如何,那个定格在1938年冬天的倔强身影,永远地刻在了历史上。 他用自己短暂的十五年生命,向世界宣告:中华民族,宁为玉碎,不为瓦全。