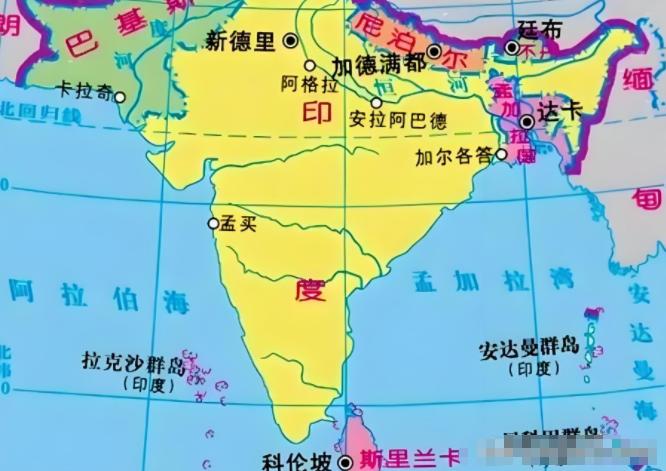

如今,尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡、马尔代夫、孟加拉国等国家,都怕自己成了下一个锡金,所以它们都引入外部势力来抵挡印度的影响力。 锡金被并入印度的历史在南亚是一道挥之不去的阴影。 这个小王国在印度独立之后逐步失去自主,先是被迫签署协议,外交与国防被接管,最后彻底并入印度版图。 这一过程让周边国家深切体会到,小国的命运如果完全依赖强邻,最终可能连自己的存在都无法保障。 正因为有这样的前车之鉴,今天南亚许多国家都在寻找新的平衡,不愿让自己陷入同样的局面。 尼泊尔的遭遇最能说明问题,2015 年,尼泊尔通过新宪法,本以为是国家政治进程的重大一步,却引来了印度强烈不满。 印度一度关闭主要口岸,导致燃料和物资无法进入,尼泊尔陷入严重的燃油荒,公共交通停摆,医院运转困难,工厂停工,民众生活遭受重创。 加德满都街头排起了数公里的队伍等待购买汽油,这场危机令尼泊尔上下认识到,如果过度依赖印度,任何时刻都有可能被卡住命脉。 那次事件之后,尼泊尔开始加大对中国的合作,修建跨喜马拉雅的交通通道,把中国作为替代能源供应的来源,以求减少对单一邻国的依赖。 巴基斯坦和印度的紧张关系延续数十年,边境冲突频繁发生。 长期的对峙让巴基斯坦付出沉重代价。 在经济发展困境中,中巴经济走廊的建设成为新的出路。 十多年来,电站、公路、港口等项目陆续落地,瓜达尔港从一个偏僻小渔村变成物流枢纽,大量就业岗位随之产生。 能源紧缺问题得到缓解,农业出口扩大,普通家庭的日常用电状况有了明显改善。 巴基斯坦社会舆论普遍认为,如果没有外部合作,仅靠自己与印度消耗,国家会被拖入长期停滞。 斯里兰卡同样面临大国压力,这个岛国曾希望通过建设深水港来推动经济发展,但向印度和日本寻求支持时遭遇冷遇。 中国的资金介入让汉班托塔港顺利落成。 经济危机期间,斯里兰卡不得不将港口租赁以换取外汇,这一举动被印度视为敏感问题,舆论上甚至出现所谓“债务陷阱”的说法。 但事实是,港口业务逐步回暖,吞吐量逐年增长,带动了周边产业园区发展,数以千计的岗位因而诞生。 斯里兰卡政府在回应外界质疑时强调,合作项目以商业运营为主,国家主权没有被削弱。 马尔代夫虽然国土面积不大,却坐落在印度洋关键航线上。 它要建设连接首都与机场的大桥时,印度未能及时提供支持,而中国的资金与工程帮助项目顺利完成。 印度随后提出贷款和驻军的要求,希望在这个岛国维持影响力。 马尔代夫政府在权衡之后选择保持平衡,没有轻易放弃与中国的合作,因为旅游业高度依赖中国游客。 如果完全向印度靠拢,经济上将失去最重要的客源支撑。 孟加拉国更是长期处于被动,恒河是这个国家的生命线,但印度在上游修建水坝,使旱季河水锐减,农业和生态受到严重影响。 孟加拉国不得不把目光转向外部力量,借助中国的投资建设帕德玛大桥,改善国内交通网络,并推动港口升级。 通过多元合作,孟加拉国试图逐步降低对印度的依赖,让国家发展掌握更多主动权。 能看出印度作为区域大国,希望周边国家围绕自己运转,以此巩固在南亚的主导地位。 但这种做法往往让邻国产生压迫感。 小国不愿在关键时刻被掐断咽喉,也不愿在大国博弈中成为牺牲品,所以主动寻求新的依靠。 这种依靠不只是经济层面,也涉及到防务合作、技术转让和人才培养。 外部力量的进入,让这些国家在面对印度时多了一层保障,同时也带来新的平衡可能。 可外援固然能缓解眼前难题,却并非万能。 大规模贷款可能让一些国家债务负担加重,基础设施的收益周期漫长,部分项目可能短期内难以产生经济回报。 一些国家因此担心主权风险,社会舆论也对外资项目是否真正利国利民展开激烈讨论。 中国在回应这些质疑时强调合作是互利共赢,不存在所谓“债务陷阱”。 未来的发展不可能是一边倒的局面。 南亚国家会在不同领域采取不同伙伴,既与中国合作建设,也继续保持与印度的贸易往来,有的还会引入美国、日本的资金,力求在多边力量之间保持空间。 但更长远的道路在于自身能力的提升。 只有经济基础稳固、社会治理完善,小国在面对大国时才能说话有底气。 锡金的历史提醒人们,依赖强邻可能付出沉重代价。 今天的南亚小国努力避免成为下一个被吞没的锡金。 他们不愿再被看作某个大国的后院,而是希望在夹缝中站稳,争取属于自己的未来。 信息来源 新华社《尼泊尔:边境封锁引发燃料危机》 央视新闻《马尔代夫中马友谊大桥通车,提升交通与旅游业》