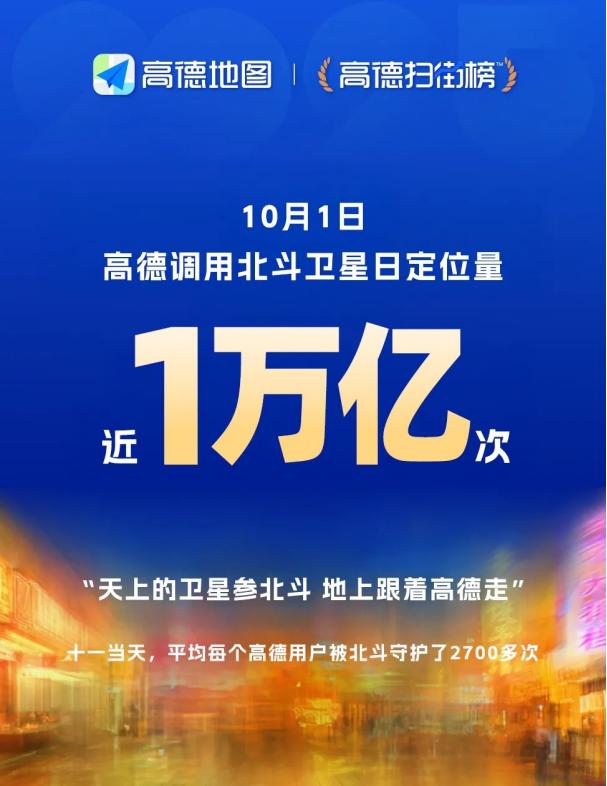

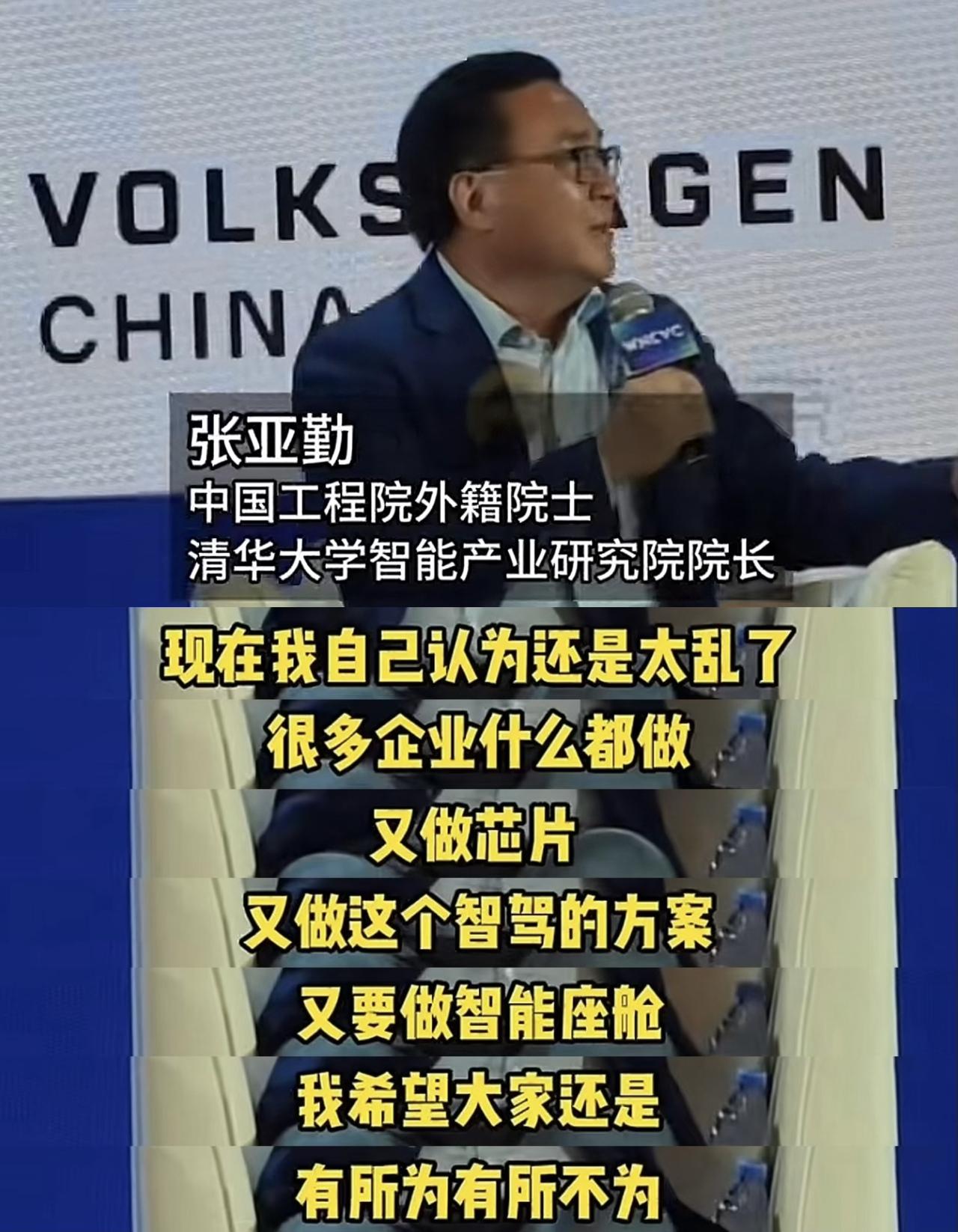

中国人潜心发展科技的初衷从来没有改变! 几百年前,老祖宗通过北斗七星来辨别方向,通过斗转星移来辨别四季,也是古代农耕生活的重要指引。 而今是科技时代,我们有了北斗卫星导航,但为民服务这一点没有变,为老百姓的出行和生活提供可靠支撑。 如今北斗卫星导航系统在太空织就天网,黄金周首日仅高德地图调用的北斗定位就接近1万亿次,3.6亿用户在它的指引下顺畅出行——从星空到芯片,变的是技术形态,不变的是科技服务民生的根本追求。 这种初心在交通出行领域体现得最为直接。就像古代驿站体系为商旅提供补给,今天的科技正在构建更高效的流动网络。 北斗系统不仅能让司机避开拥堵路段,更在农业生产中发挥着"现代司南"的作用:在东北的黑土地上,安装了北斗终端的播种机可以实现厘米级定位,播种精度提高30%,每亩地能节省20斤种子; 在南海渔场,配备北斗导航的渔船既能精准定位渔区,又能在紧急情况下发出求救信号,近年来我国渔船海上遇险救援成功率提升至95%以上。 而高铁网络的飞速发展更印证了这一点,截至2025年,我国高铁运营里程突破5万公里,每天有超过6000列动车组穿梭在城乡之间。 北京到广州的旅行时间从过去的20多小时缩短到8小时,这种"时空压缩"带来的不仅是效率提升,更是无数家庭团聚的便利和区域经济联动的活力。 科技为民的初心,在公共卫生领域更是展现出温暖的力量。 2024年温州的传染病智能监测预警系统给出了生动注脚,这个打通了全市三级医院数据的平台,能实时追踪16种传染病趋势,当同一班级出现3例以上发热病例时会自动预警。 就像古代郎中通过望闻问切提前预判疫情,现在的AI系统通过大数据分析把防控关口前移,水痘、诺如病毒等常见校园传染病的爆发次数同比下降40%。 苏州的"智慧疫苗冷库"更像是科技版的"药匣子",机械手自动分拣疫苗,全程冷链监控,市民扫码就能查看疫苗的运输轨迹,这种"科技感"背后是家长们实实在在的安全感。 在江苏基层医院,AI影像筛查系统让肺结核诊断效率提升3倍,过去需要专家会诊的胸片,现在乡镇医生通过云端就能获得精准报告——科技正在把优质医疗资源"搬"到老百姓家门口。 移动支付的普及则让科技惠民变得触手可及。2024年我国移动支付交易额达到563.7万亿元,10亿用户习惯了用手机扫码完成支付,这种改变深入到社会的每一个毛细血管。 在浙江义乌的小商品市场,摊主们不再需要每天清点零钱,二维码收款让交易效率提高一倍;在云南山区的集市上,卖山货的老农通过微信收款就能收到城里消费者的订单,过去因物流和支付不便滞销的核桃、蜂蜜,现在成了电商平台上的热销品。 这种普惠金融的实践,就像古代的"交子"打破地域交易限制一样,正在消弭城乡数字鸿沟。更重要的是,我国构建了多层次风险防控体系,从反欺诈算法到资金安全保障,让老太太在菜市场扫码付款时也能放心——科技不仅要便利,更要安全。 从疫情防控中的AI流调系统,到乡村振兴里的数字农业平台,中国科技发展的每一步都踩着民生需求的节拍。 天津海关用人工智能分析邮轮疫情风险,动态调整防控措施,既守住了国门又保障了旅客权益;昆山的全自动核酸检测系统让基层医院也能快速开展筛查,就像过去的"赤脚医生"背着药箱走村串户,现在的科技设备正在成为健康中国的"数字听诊器"。 这些实践都印证着一个事实:中国发展科技从来不是为了在国际竞争中炫耀肌肉,而是为了让老百姓的日子过得更踏实。就像古代的水利工程是为了灌溉良田,今天的5G网络、人工智能、卫星导航,本质上都是服务于"让生活更美好"这个朴素目标。 当我们打开手机导航APP,看着北斗卫星提供的实时路况时,其实和古人仰望星空寻找方向有着相同的情感联结。 科技的迭代永远没有终点,但中国人发展科技的初心始终如一——不是追求冷冰冰的技术指标,而是让每一项创新都能落地为老百姓看得见、摸得着的便利。从斗转星移到数字中国,这条跨越千年的科技发展之路,写满了"为民服务"的不变承诺。