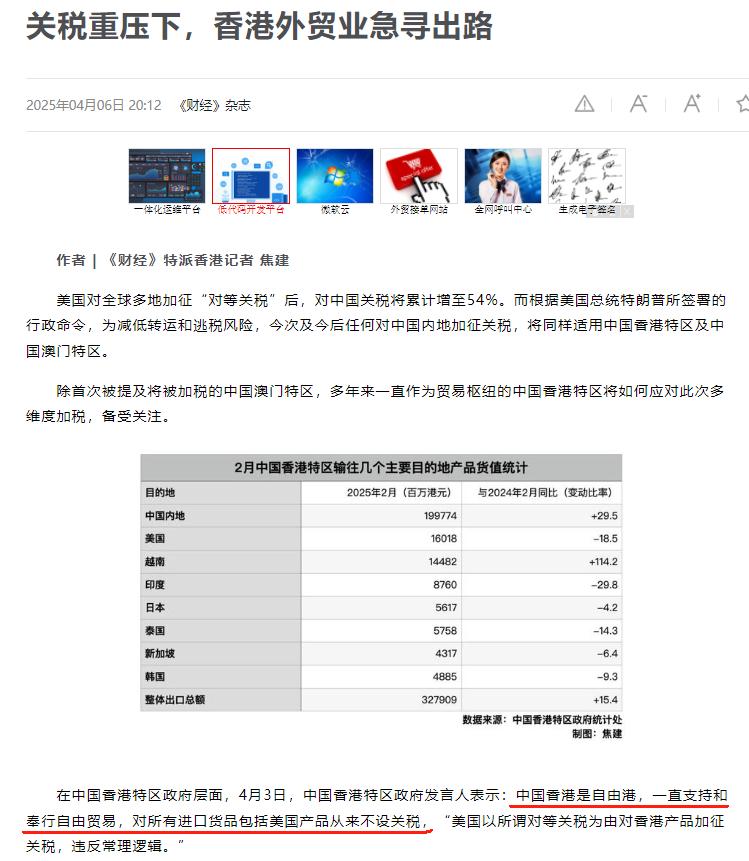

香港这次真的要起飞了?当大陆对美国产品加征34%关税时,香港却逆势而为,继续对美国产品保持零关税!这波操作直接让香港成了中美贸易战的免税天堂,有人甚至调侃:去香港买美国货,比在大陆直接买还便宜,连运费都省了! 关键在于香港的特殊身份,作为 “一国两制” 框架下的单独关税区,它本来就对所有进口货品不设关税,即便美国反过来对香港产品加征累计 54% 的关税,香港也没跟着调整对美政策。 这种政策定力带来的价格优势简直肉眼可见,就像大家调侃的那样,去香港买美国货真能省出运费。以 iPhone16 Pro Max 为例,美国本土因为关税叠加,售价从原本的 1599 美元飙升到 2300 美元,而香港同款只卖 1748 美元,价差足足 24%,换算下来差不多能省出一部低端手机的钱。 这还不是个例,美国牛肉、星巴克咖啡豆这些日常消费品,在香港的售价普遍比内地低 19% 到 24%,相当于天然打了八折。 更有意思的是这种价差催生的 “双城消费奇观”,上海市民拖着空行李箱赴港扫货的场景成了常见画面,毕竟算上往返交通成本后,买大件商品依然划算。而且香港不只是零售端占便宜,在贸易层面更是成了企业的 “避税枢纽”。 不少企业利用 “首次销售原则” 在香港设定交易价格,能直接削减 30% 到 50% 的税负,单是 iPhone 通过这种方式就能节省 32% 的成本。 中远海控还专门在香港设了 “标签加工基地”,通过合规修改 HS 编码,硬是保留了 15% 到 20% 的避税空间,这种操作堪称贸易战里的 “神走位”。 香港的优势还在于和内地的紧密联系,CEPA 框架下内地与香港累计的货物关税优惠都突破 102 亿元了,今年 3 月刚更新的服务贸易协议还进一步降低了香港企业进入内地市场的门槛。 这意味着美国商品先进入零关税的香港,再通过各种合规路径对接内地市场,比直接进入内地省了一大笔成本。北部湾港这类企业就瞅准机会,依托香港发行转口贸易信用证,单笔利润率直接拉到 22%,离岸人民币结算占比超 70%,还顺便绕开了美元结算的限制。 有人说海南自贸港也有免税政策,但一季度跨境转口贸易额才 53 亿元,连香港同期的 3% 都不到,根本没法比。香港的智能码头能实现半小时紧急通关,效率是旧金山港口的 5 倍,这种物流速度再配上零关税,让它成了全球唯一能同时对接中美关税体系的中立港口。 硅谷的芯片设计师和东莞的制造商能在香港谈成生意,本质上就是吃了这种 “制度套利” 的红利,纽约大学教授都忍不住称它为 “东方资本主义活化石”。 虽说 2025 年一季度香港零售业总销货价值临时估计跌了 6.5%,但这更多是大环境影响,从季节性调整数据看已经有回升迹象,特区政府也指望通过旅游业和盛事项目进一步激活消费市道。 毕竟在 34% 的关税壁垒面前,香港这种 “零关税 + 快物流 + 近内地” 的组合拳太有吸引力了,欧盟就算威胁取消香港特殊待遇,一想到 80 亿欧元奢侈品转口贸易的筹码,也得掂量掂量后果。 这种在中美博弈中找到的平衡点,或许就是香港在贸易战里 “起飞” 的真正底气。