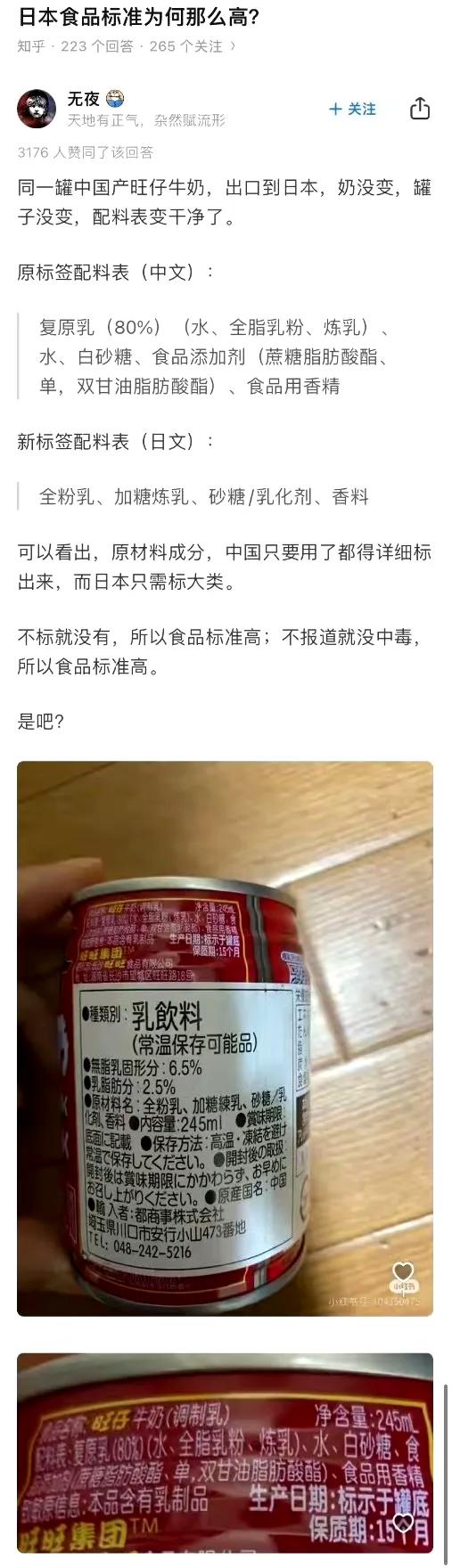

假如说核战争一旦爆发,老百姓应该怎么做才能保命呢?事实上,中国有6个地方可以躲避核武伤害,这是大家都必须掌握的救命知识,究竟是哪6个地方呢? 大家都知道,核弹的威力不是开玩笑的。1945年美国在广岛扔的那颗原子弹,直接把城市中心夷平了,辐射和热浪甚至波及十几公里外。老百姓要保命,第一步就是找地方躲避冲击波、热辐射和放射性尘埃。中国从上世纪中叶就开始重视这个,建了不少设施。防空洞就是最直接的选项。从二战时期起,重庆就挖了很多洞来防日本轰炸,后来新中国成立后,尤其在抗美援朝那会儿,美国老是拿核武器威胁,中国就大规模修缮这些洞。北京的地下城就是典型例子,1969年到1979年建的,能容纳上百万人在里面待着,防核战设计。里面有通风系统、储水设备,还能挡辐射。这些洞现在有些改成停车场或商场了,但关键时候还能用。找它们不难,街上有蓝色三角标志,平时多留意路牌就行。要是核警报拉响,赶紧钻进去,关上门,就能避开大部分伤害。 地铁站也是个靠谱的选择。中国地铁网发达,北京、上海、广州这些大城市到处是,深度够深,能挡住爆炸的冲击。核爆时,地面建筑塌了,地下轨道和站台还能撑住。很多人不知道防空洞在哪儿,但地铁口随处可见,手机地图一搜就到。里面空间大,能挤不少人,关掉入口后,空气过滤系统能维持一段时间。国外研究显示,地铁在核防护上效果不错,因为水泥墙厚,辐射渗透少。中国地铁从上世纪70年代起步,现在线路四通八达,平时坐车的时候想想,万一有事,这地方能救命。别觉得远,城市里步行几分钟就有一个站。 大山里的洞穴是自然给的庇护。中国山多,秦岭、太行这些地方到处是岩洞。有些洞口小,里面却宽敞,岩层厚能吸收爆炸波。历史上看,重庆的816核军工厂就是挖在山里,冷战时期建的,防核设计,现在开放旅游了。老百姓用不着那么专业,附近有山洞就行,入口窄的更好,挡热浪和尘埃。地质资料显示,这些洞在高原或盆地边缘常见,海拔高点辐射传播慢。平时爬山时注意下,记几个位置,关键时候钻进去,就能多一层保护。别带太多东西,轻装上阵,里面凉快,还能避开表面污染。 高原地带是中国的一大优势。青藏高原海拔高,地广人稀,工业少,敌人扔核弹时,不会优先选这儿当目标。研究表明,高海拔能减弱低空辐射扩散,因为空气稀薄,尘埃沉降快。历史上,中国核设施有些就建在高原边上,安全考虑。老百姓住在那儿,平时生活就相对隔离,万一大战,转移到高地洼处,趴着等过去。国家资料显示,这些区域人口密度低,生存资源如水源草地多,能自给自足一段时间。别以为高原冷苦,实际对核防护有天然屏障,热浪爬不上来。想想西藏那些村子,核战时可能比城市安全多了。 盆地地形在中国不少见,四川盆地、塔里木盆地这些,四周山高,中间低,像个天然堡垒。爆炸如果在外围,山脉能挡住冲击波,热辐射反射掉部分。地质报告说,这种结构能削弱核威力,尘埃被山挡在外。塔里木盆地有石油,但整体工业弱,不易成目标。老百姓在盆地里,警报来时找低洼沟渠躲,泥土盖身,就能减伤。当然,要是核弹正好落中心,屏障就没用了,得赶紧去防空洞或地铁。国家环保资料强调,这些盆地生态好,水资源足,长期生存可行。平时多了解本地地形,就能多点准备。 远离大陆的小岛是最后一个选项。南海那些岛礁,人口少,位置偏,战略价值不高,不太会被核打击。研究显示,海洋能稀释辐射,岛上风大,尘埃吹散快。中国在南海建了些设施,但老百姓用不着,找个礁石缝或简易屋就行。历史上,冷战时中国考虑过岛屿作为后备地。转移不了时,室内找承重墙蹲,室外卧倒护眼。这些岛渔民多,资源自足。综合看,这六个地方各有特点,结合用效果最好。核防护不是光躲,还得备水、口罩、食物,关注政府通知。