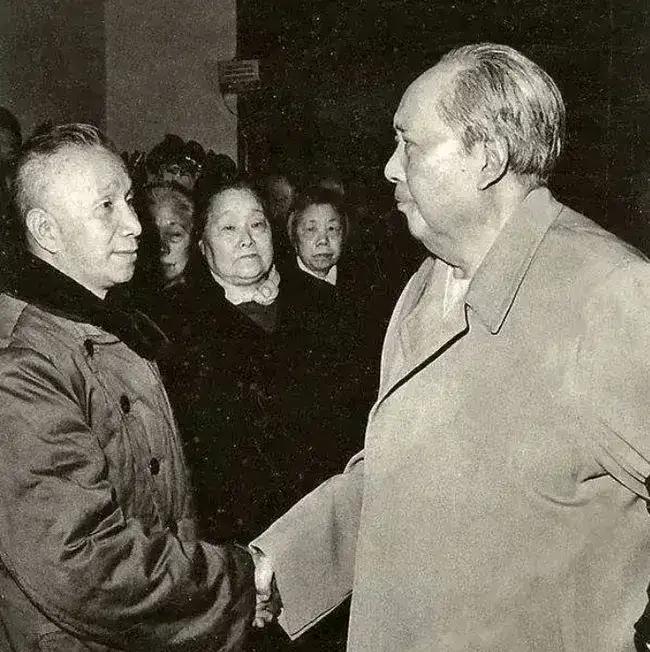

1938年的春天,山西的战火烧得正旺,国民党第二战区指挥官卫立煌手持望远镜,心情沉重地注视着远方的阵地。 在那里,一支八路军部队正以血肉之躯,为他的数万主力阻挡着日军的疯狂进攻,在他看来,这支被炮火反复犁地的部队——至少是一个团的兵力,即将迎来毁灭性的结局。 战场的走向彻底颠覆了他的认知,这场战斗的意义,远不止一次成功的突围,更在于它以一种近乎“显微镜”的方式,向一位国民党高级将领展现了其对手亦是战友的惊人能量,并由此催生了一系列超越党派隔阂的深远变革。 战场的“显微镜”:一场颠覆认知的阻击战。 那一天,在隰县午城镇一带,真正执行这次“不可能”任务的,并非卫立煌所以为的一个团,而是八路军115师686团参谋长杨勇麾下的一个特务连,兵力不过150人,他们面对的,是日军第20师团400多名精锐。 战斗的惨烈超乎想象,八路军战士们依托山崖和临时掩体进行精准射击,子弹打光了就端起刺刀肉搏,刺刀弯了就抡起枪托,据载,有战士腹部中弹肠子流出,仍抱着炸药包滚向日军的装甲车,这种悍不畏死的作战风格,让身经百战的日军也为之胆寒,在其战报中将这支部队称为“杨疯子部队”。 从“兵法”到“心法”:战术学习背后的思想靠拢。 卫立煌的务实精神,让他没有将这份震撼停留在口头的赞扬,他意识到,八路军的强大,根植于其独特的战术思想与组织模式,事实上,这已不是他第一次领教,就在半年前的1937年秋,在永和关渡口,同样是八路军一位年仅26岁的营长周长胜,以精准的侧翼突围方案,帮助他被困的数万大军绝处逢生。 接二连三的战术奇迹,促使卫立煌下决心亲赴延安,探寻这支军队“心法”的奥秘,在那里,他与毛泽东、周恩来等中共领导人深入交流,并获赠了包含《论持久战》在内的重要理论刊物,这次访问,让卫立煌的思想受到了极大启发,返回部队后,他不顾蒋介石的猜忌与不满,毅然下令所属部队学习八路军的游击战术。 他常对部下说:“不管什么战术,能打鬼子就是好战术,”这种纯粹的实用主义,与杨勇“平时多流汗,战时少流血”的实战化练兵理念,在本质上是相通的,卫立煌不仅慷慨回赠了大量子弹、手榴弹和牛肉罐头等优质军需物资,更重要的是,他开启了一扇思想交流的大门,让国共两党在抗日战场上的合作,从单纯的军事协同,上升到了战略思想的相互借鉴。 历史的回响:超越战火与纷争的最终归宿。 历史的发展充满了吊诡,抗战时期这段闪耀着民族大义光辉的合作经历,在战后却成了卫立煌被国民党当局打为“头等战犯”的“罪证”,迫使他一度避居香港。 在政治的寒流中,烽火岁月里结下的情谊却展现出惊人的温度,共产党人并未忘记这位在抗战中贡献卓著、且对人民军队抱有真诚敬意的老朋友,朱德、周恩来等人的数封密信,跨越海峡与意识形态的鸿沟,最终促成了卫立煌在1955年的毅然回归。 归国后,卫立煌被任命为国防委员会副主席,享受副国级待遇,1960年他病逝于北京,周恩来亲自主持其追悼会,覆盖在他骨灰盒上的中国共产党党旗,是对他一生爱国情怀的最高肯定,历史也未忘记那些战场英雄:周长胜在1955年被授予少将军衔,而杨勇的“疯子”部队精神,则成为军队中流传的佳话。 从一场惊心动魄的阻击战,到一次深刻的战略思想转变,再到一段跨越数十年风雨的个人情谊,卫立煌与八路军的故事,生动诠释了在民族危亡之际,务实的救国行动远比僵化的党派立场更具力量,那段历史证明,为抗日所流的血,最终都将汇聚成一条奔向光明的河流。 主要信源:(山西省人民政府——傅作义( 临猗);中国社会科学院近代史研究所——《关于中条山战役过程中 国共两党的交涉问题》)